阅读材料,完成下列要求。

材料一今日之中国已非往日可比,各省设立局厂,岁费巨款制造兵船,日新月异,枪炮皆新式,摧坚命中足备御侮之用,正可及锋而试,勋臣宿将身经百战叱咤生风,指挥若定,大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心,且使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举。

——摘编自《申报》1894年7月9日

材料二中国和日本分别代表着封闭与开化两股势力,西方国家自然会更亲近日本。如果日本有最终战胜的机会,西方都应该放弃干涉的动议,然而中国的最终战胜几乎是不可想象的,因而如果西方不立即阻止这场战争,最终的结果必将是日本战败后丧失独立,继而日本也会加入中国,充满忌恨地把西方的“洋鬼佬”赶出国门。如果出于猜忌,欧洲列强不愿出兵干预,美国应该挺身而出,虽然这与美国奉行的门罗主又相违背,但事态的特殊性应该让美国考虑暂时放弃原则。为了不对全球贸易造成毁灭性的打击,冲突必须停止。

——摘编自英国《每日新闻报》1894年8月12日

材料三纵观甲午战争,除却黄海上的硝烟,还有一场看不见的战争:舆论战。日本政府早在对朝鲜进行战略包围的时候,就已经将舆论宣传上升为国家战略,他们秘密聘请前《纽约论坛报》记者豪斯作为舆论战顾问,当《纽约世界报》记者克里曼揭露日本旅顺大屠杀事实后,日本政府勾结《华盛顿邮报》《旧金山纪事》《纽约时报》发表有利于日本的文章,从而质疑克里曼;清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默。……伊藤博文说,利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。

中国最早的旬刊画报《点石斋画报》刊载的中日甲午战争中的石版画“牙山大胜”、“倭兵无状”、“海战捷音”、“形同海盗”完全是被清军慌报军情误导,颠倒了真相,国人还一时被虚假胜利蒙蔽,在国际上成为笑谈,造成急劣影响。

——摘编自《甲午——120年前的西方媒体观察》

(1)据材料一二并结合所学知识,分析材料对中日战争的形势做了怎样的预测?依据材料并结合所学知识,简要说明中国和西方为什么会有这样的预测?

(2)据材料三并结合所学知识,分析清朝战败的原因。

《申报》于1872年在上海创办,是近代中国存在时间最长的中文报纸,见证了中国的社会发展与历史变迁。

【事件•报道】以下是《申报》对中国近代历史事件、现象的报道。

材料一:今日之中国已非往日可比,各省设立局厂,岁费巨款制造兵船,日异而月新。枪炮皆系新式,摧坚命中足备御侮之用,正可及锋而试,勋臣宿将身经百战叱咤生风,指挥若定,大可与日本从事于疆场、伸历年之积忿,快薄海之人心,且使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举。

﹣﹣《申报》1894年7月9日

(1)依据材料一,说出造成“今日之中国已非往日可比”的运动的名称。依据材料一,概括这一运动的影响。

材料二:英美租界银楼、酒馆、茶食等铺招牌凡有满汉字样者前惟除去“满”字,昨日起则将“满”字一律改为“新”字,如新汉酒席、新汉首饰、新汉茶食等,颇觉气象一新。

﹣﹣《申报》1911年11月6日

(2)说出材料二中令中国“气象一新”的革命的名称,材料二的现象体现该革命的哪一项政治纲领?依据材料二并结合所学,概括这场革命的历史功绩。

【人物•评价】以下是《申报》对中国近代历史人物、事迹的评价。

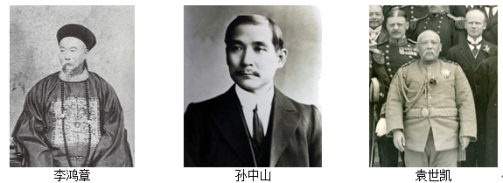

(3)请你为历史人物选择相符的评价内容,将其填入对应的横线上(填写字母)。

①: ②: ③:

| A评价: 数十年来专心一志,以谋中国革命,其始之也,人人无此观念,而于彼独先继之 也;屡仆屡起,人人无此坚忍,而于彼独不屈;人人不料有此伟大之结果。 ﹣﹣《申报》1911年12月24日 |

| B评价: 以此等无能无谋之人,而欲妄行帝制,宜其半途而无成矣。 ﹣﹣《申报》1916年3月31日 |

| C评价: 自知轮船之利,参用西人之法学造轮船,以为有西国船为之法式,而又悉心经 理,加意学习,庶几可以与西船相衡,并驾齐驱于海道之中矣。 ﹣﹣《申报》1881年3月17日 |

【报业•使命】除了《申报》,中国近代还涌现出一批新式报刊,它们承载着特殊的历史使命。

材料三:1865﹣1895年各主要城市新办报刊统计表

| 上海 | 香港 | 澳门 | 广州 | 厦门 | 福州 | 汉口 | 天津 | 宁波 | 其他 | 合计 | |

| 外文报刊 | 41 | 12 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 91 |

| 中文报刊 | 45 | 6 | / | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 86 |

﹣﹣刘文婷:《中国近代商业报刊研究》

(4)依据材料三,对以下表述做出判断直接从材料得出的,在括号内划“正确“;违背材料所表达意思的,在括号内划“错误”;材料没有涉及的,在括号内划“〇”。

①上海是中国近代报业中心。 (判断对错)

②中国近代报刊都兴起于东南沿海。 (判断对错)

③中国近代报刊主要是外文报刊。 (判断对错)

④中国近代报刊最先由外国人创办。 (判断对错)

材料四:一般人论报纸者,以为报纸之使命不外二端:一为传达正确消息,二为建立公正舆论。自表面观之,此二者如能忠诚以为,似已尽报纸之能事。殊不知一报纸之形成,尚有若干潜在之元素焉,兹分述如下:

报纸之大众化。报纸既为社会之缩影,则报纸即为社会所有……报纸之内容既以大众为对象,故所载之消息,应以大众之利益为利益,大众之是非为是非,断不容有一毫私见存于其间。

报纸之教育化。吾人试取报纸读之,自首页以至于终了,其间无往不含有教育之意味,若者为国内政情,若者为国际局势,若者为商业金融,若者为社会琐闻,皆一一显露于眼前……此诚现实之教育读物也。

报纸之时代化。人类生活,故无时无刻不在推演之中,日复一日,进展永无尽期……报纸为时代之读物,自应随时代以进展,尤应领导大众以谋适应时代。

报纸之民族化。中国为一半殖民地之国家,职司舆论之报纸,尤应具有民族化之元素。一方面固应将旧社会的遗留,予以清除,一方面尤须努力于民族独立国家完整之使命。

﹣﹣摘编自赵君豪:《中国近代之报业》

(5)依据材料四,概括近代中国报纸的使命。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网