材料一 《中国人口史提要》一文写道:“我国现存的最古人口统计数字是在公元前二十一世纪夏王朝创建人夏禹时的人口记录,根据《帝王世纪》(编者注:成书于西晋,皇甫谧著)当时的人口为1355.3923万,这一数字以后为历代史书所采用,成为世界各国最古人口数字之一。”其实所谓大禹时的人口数字是根本不可信的。

——摘编自葛剑雄《中国人口发展史》

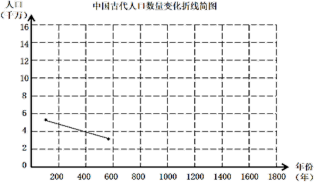

材料二 中国古代部分时期人口数量

| 时期 | 年份 | 人口数 | 出处 |

| 东汉 | 157年(桓帝永寿三年) | 约5600万 | 《晋书·地理志》 |

| 隋 | 581年(文帝开皇元年) | 约2900万 | 《隋书·李德林传》等 |

| 唐 | 755年(玄宗天宝十四年) | 约5300万 | 《通典·食货》 |

| 宋 | 1193年(光宗绍熙四年) | 约2784万 | 《文献通考·户数二》 |

| 明 | 1381年(太祖洪武十四年) | 约5987万 | 《明太祖实录》 |

| 清 | 1741年(高宗乾隆六年) | 约14341万 | 《清高宗实录》 |

材料三 甘薯所在,居人便足半年之粮。民间渐次广种,米价谅可不至腾踊矣。

——摘自【明】徐光启《农政全书》

闽人多贾吕宋(菲律宾)焉,其国有朱薯……然吝而不与中国人,中国人截取其蔓咫许,抉小盖中以来……其初入闽时,值闽饥,得是而人足一岁,其神也,不与五谷争地,凡瘠卤沙冈皆可以长。

——摘编自【清】周亮工《闽小记》

人民渐增,开垦无遗;或沙石堆积、难于耕种者,亦间有之;而山谷崎岖之地已无弃土,尽皆耕种矣。

——摘自《清圣祖实录》卷249

(1)根据材料一、请解释学者认为“大禹时的人口数字是根本不可信的”依据。(2)运用材料二表格的数据,绘制中国古代人口数量变化折线图。(要求:完整利用表格中数据;在已有网格线上绘制;完善坐标信息;确保线条是直线且清晰)

材料一

在唐前期130多年中,朝廷经常发布诏令动课农桑,组织兴修水利工程达160多项,劳动人民还发明并推广了新式生产工具。贞观末年,全国户数约300万,到开元末年,全国户数已超过841万。唐朝经济繁荣,国力强大,进入了鼎盛时期。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》(下)

(1)结合所学知识,写出材料一图片所示的两个“新式生产工具”的名称。结合所学知识指出,唐朝“鼎盛时期”的局面在历史上被称作什么

材料二 作为早稻优良品种的占城稻,北宋初时引进,在福建路种植,经过一百多年的推广,到南宋时江南各地十之八九种占城稻。宋金对峙时期,大量的北方移民迁入南方,对南方经济发展起了巨大作用。偏安于江南的南宋,为了维持与北方对峙的局面,必须致力于农业资源的开发和农业技术的提高,从朝廷到地方政府都十分重视农业技术的总结推广。

——摘编自樊树志《国史概要》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代南方农业经济进步的原因及对我国古代经济格局变化产生的影响。

材料三 宋朝时,长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广明代引进的玉米、甘薯等高产作物的种植,粮食产量有了大幅度的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地以至于出现了“湖广熟,天下足”的谚语。

——摘编自部编版《中国历史》七年级下册

| 清朝前期人口统计简表(据《清实录》) | |

| 年代 | 金国人口 |

| 顺治十八年(1661年) | 1920万人 |

| 康熙二十四年(1685年) | 1939万人 |

| 雍正二年(1724年) | 15000万人 |

| 乾隆三十四年(1766年) | 31000万人 |

材料四 “中国要靠自力更生,自己养活自己。”“手中有粮、心中不慌”。“如果我们端不稳自己的饭碗,就会受制于人”。“粮食安全是战略问题。”

——摘自2022年3月6日《习近平总书记在看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员并参加联组会时的讲话》

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈粮食安全与国家安全之间的关系。

材料一:民以食为天,某同学以“农业的发展”为主题搜集如下资料。

| 朝代 | 资料 |

| 唐朝 | 曲辕犁、筒车 |

| 宋朝 | 秧马、占城稻 |

| 明朝 | 《农政全书》玉米、甘薯等 |

| 清朝 | 黄河、淮河等的治理 |

材料二:唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》、统编初中历史教科书等

材料三:明中后期传入我国的高产作物,如玉蜀黍(即玉米)、番薯(俗称地瓜),到清代普遍种植于全国各地,高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响。清初荒地极多,随处可见,而到康熙末年,则大都被开垦耕种。因而耕地面积由1645年的400余万顷,增加到1724年的680余万顷。人口增长也随之加快,特别是地丁合一之后,人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》

(1)根据材料一,任选其中一例农业生产工具的发明,指出其作用。(2)根据材料二,概括历代统治者对经济的发展有何共同态度?结果如何?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系。

(4)综上探究,你认为影响农业发展的因素有哪些。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网