中国近代教育从无到有、由弱变强,与国家民族的命运息息相关。

|

|

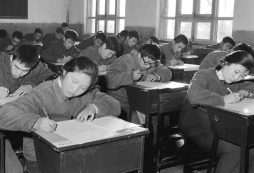

| 材料一:五四运动时正在游行的北大学生 | 材料二:恢复高考后第一次考试的考场 |

| 材料三:京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办……以期人才辈出,共济时艰。 ——光绪帝“明定国是”诏 | 材料四:科举一日不停,民间相率观望,士人皆有侥幸得第之心,学堂绝无大兴之望。 ——1905年《立停科举以广学校折》 |

| 材料五:蔡元培出任北京大学校长之后,着力营造“兼容并包”和“思想自由”的学术氛围,使得北京大学成为人才鼎盛、学术兴旺的全国最高学府。 ——中国历史第三册 | 材料六:我国已建成世界上规模最大的教育体系,教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。目前教育强国指数居全球第23位,比2012年上升26位,是进步最快的国家。 ——2023年《求是》杂志 |

| A.甲午中日战争的失败 | B.新文化运动的影响 |

| C.维新变法运动的兴起 | D.民族工业的“短暂春天” |

(3)综合上述材料,基于所学知识,谈谈你对“近代以来教育的发展”的认识。

教育关系着国运的兴衰、民族的未来,一部近代中国的教育发展史,也是中华民族不断走向振兴的历史。阅读材料,回答问题。

材料一:1860年代至1890年代清政府新开设的专门学堂统计表(部分)

| 1865 年 | 江南制造局附设机械学校 |

| 1866 年 | 江南制造局附设机械学校 |

| 1879 年 | 天津电报学堂 |

| 1882 年 | 上海电报学堂 |

| 1886 年 | 天津武备学堂 |

| 1887 年 | 广东水师学堂 |

| 1893 年 | 天津军工学堂 |

﹣﹣整理自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:清政府决定创办京师大学堂,它以“广育人才,讲求时务”为宗旨,准备设立天学、地学、道学、政学、文学、武学、农学、工学、商学、医学十科…到1910年已设有经、法、文、格致、农、工、商七科,毕业生分别授予贡生、举人、进士等头衔。

﹣﹣统编教材《中国历史》八年级上册

材料三:蔡元培在1916年出任北京大学校长之后,着力营造“兼容并包”和“思想自由”的学术研究氛围,聘请了一大批具有新思想的学者到北京大学任教,使得北京大学不仅成为人才鼎盛、学术兴旺的全国最高学府,也成为中国思想解放运动的大本营。

﹣﹣统编教材《中国历史》八年级上册

材料四:(民国)二十六年,平津失守,三校(北京大学、清华大学、南开大学)奉命迁于湖南…又奉命迁云南……旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自…增设师范学院……联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

﹣﹣国立西南联合大学纪念碑碑文

(1)材料一反映了当时中国的新式学堂主要注重哪方面人才的培养?这些新式学堂的创办者,属于什么派别?此前很长一段时间,中国的学堂主要学习什么内容?

(2)材料二中的京师大学堂创办于哪一历史时期?当时有哪些著名的改革家?请列举两个。

(3)材料三中的“新思想”主要是指什么思想?当时,除了北京大学之外,还有哪一份杂志也是“思想解放运动”的重要阵地?

(4)材料四“二十六年”是指公历哪一年?根据材料和所学知识,当时中国的政治经济文化中心在哪一地区?与前三则材料相比,材料四属于研究中国近代教育史的第几手资料?

(5)综合上述材料,近代中国的教育发展史有何特点?(提示:可从办学思想、教学内容、历史地位等方面进行分析)

材料一

大学堂牌匾 |  北京大学红楼(李大钊、陈独秀 等传播马克思主义的重要场所) |

材料二:在由梁启超代替军机处和总理各国事务衙门草拟的第一个办学章程中,规定京师大学堂不仅是全国的最高学府,而且是全国教育的最高行政管理机关。“各省学堂皆归大学堂管辖”。它以“广育人才,讲求时务”为宗旨,准备设立天学、政学、商学、医学等科,到1910年已设有经法、文、格致、工、商七科,毕业生分别授予贡生、举人、进士等头衔。

——摘编自萧超然《京师大学堂创办述略》

材料三:蔡元培在1916年出任北京大学校长之后,着力营造“兼容并包”和“思想自由”的学术研究氛围,聘请了一大批具有新思想的学者到北京大学任教,使得北京大学不仅成为人才鼎盛、学术兴旺的全国最高学府,也成为中国新文化运动的大本营。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》

(1)依据材料一,写出与两幅图片内容直接相关的近代化探索的重大事件。

(2)依据材料二和材料三,指出中国近代教育出现了哪些新气象?

(3)综上,谈谈教育发展对近代中国社会转型的作用。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网