材料一 周口店遗址博物馆展示了北京猿人头盖骨化石模型、古人类用火遗迹以及“北京人”制作和使用的各种石制工具;展示了“山顶洞人”制作的骨针及装饰品“项链”,并讲述了距今3万年前的“山顶洞人”的生活。

(1)依据材料一,仿照示例,写出两件你熟悉的展品并对其进行简单介绍。

示例:展品:古人类用火遗迹

介绍:这反映出北京人已经会使用火。

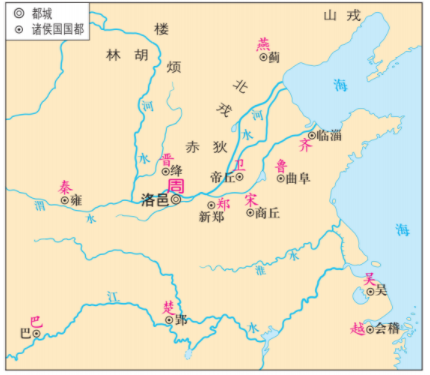

材料二 地图中蕴含丰富的历史信息。下侧是《春秋列国形势图》

(2)依据材料二,说出春秋时期北京地区的诸侯国及其国都名称。除此之外,再从地图中找出一条历史信息。

材料三 通州汉代路县故城遗址入选2022年“新时代百项考古新发现”。在路县故城遗址东汉水井中,通过植物考古发现了水稻。水稻的发现,说明了通州地区在东汉时期水网纵横、适宜种植水稻,从侧面解释了东汉时期“路县”改称为“潞县”的原因。

(3)依据材料三,说出路县故城遗址出土的文物及其研究价值。

材料四 以下是曹子西主编的《秦汉魏晋十六国北朝时期蓟城资料》的部分目录

| 十六国时期幽州蓟城的形势和变化 (一)西晋末年王浚在幽州的残暴统治和灭亡 (二)刘琨和鲜卑段匹碑的联盟 (三)羯族石氏(后赵)对幽州的统治 (四)鲜卑慕容氏(前燕)建都蓟城 (五)前秦统治幽州和苻洛、苻重之乱 (六)鲜卑慕容氏(后燕)再次统治幽州 (七)北魏占据幽州蓟城 |

(4)依据材料四,概括十六国时期幽州蓟城的形势。结合所学,分析其影响。

【主题一:东周至秦的社会转型】

材料一 同学们在参观过程中看到了以下资源:

①二里头夏都遗址博物馆:展示了遗址考古成果、夏代历史文化等。

②湖北博物馆楚文化展:通过精品文物展现楚国800年历史。

③孔子博物馆:纪念孔子,弘扬以儒家文化为代表的传统文化。

④故宫博物院原状陈列展览:恢复故宫原貌,展现皇宫建筑和宫廷文化。

(1)从材料一中选出适合这一研究主题的两个博物馆资源。(写序号)

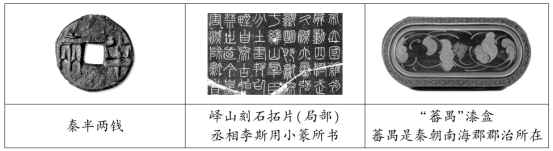

材料二 同学们从博物馆资源中选出了以下文物。

(2)仿照示例,从材料二中任选一件文物(示例除外),说出其反映的史实及影响。

示例:①;反映了春秋时期的争霸战争。经过几百年的纷争,大部分小诸侯国被兼并, 维系着周王室的制度已经崩溃。

材料三 同学们通过“云展览”观看了《平天下——秦的统一》,了解秦完成统一的历史, 解说词中说“大一统”政体的创新对中国社会发展的意义重大。以下是展览的部分展品。

(3)依据材料三并结合所学,说明“大一统”政体的创新对中国发展的意义。

【主题二:星星之火,可以燎原】

材料四 同学们围绕两个学习任务,找到了以下资源。

任务1:建立农村革命根据地 | 任务2:红军长征 |

| 遵义会址纪念馆VR展览 |

中央苏区(闽西)历史博物馆 | 中央红军集结于都出发长征基本陈列 |

瑞金中央革命根据地纪念馆 |

|

备选资源:①井冈山革命博物馆 ②四渡赤水纪念馆 ③平型关大捷纪念馆 ④渡江战役纪念馆

(4)为完成任务1和任务2,应分别从备选资源中选择哪个博物馆。(写序号,多选不得分)

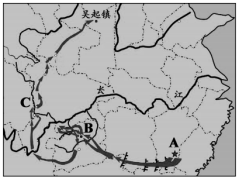

材料五 红军长征路线示意图

(5) 一位同学将线上参观的展馆位置标注在材料五的图中,其中遵义会址纪念馆的位置为____。(写字母)为了更好的完成 任务2,请提出网上参观的建议。(可从补充参观内容,按长征路线调整参观顺序,完善博物馆网上资源等角度提出建议。)

材料一

| 北京琉璃河遗址出土的青铜卣(yǒu),刻有“太保(周王的大臣召公)”“墉(yōng)燕(建造燕国都城城墙)”“燕侯宫”等内容。 |

琉璃河遗址一系列考古发现证明了《史记》中“周武王之灭纣,封召公于北燕”的记载,实证了北京作为西周早期诸侯国的地位,将北京城市史上溯至3000余年前。出土的青铜器、漆器、玉器、陶器等文物,生动还原了当时的生活,为了解西周时期诸侯国的社会组织、人群特征和生业模式等提供了依据。

——摘编自王冬冬等《基于考古学研究的琉璃河遗址价值建构与阐释》

材料二 明代北京城是在元大都的基础上营造的。永乐年间,北京城南城墙向外拓展,即从元代丽正门、文明门、顺承门一线(今长安街一线)向南扩展到正阳门、崇文门、宣武门一线,大约南扩了1.5里。嘉靖三十二年(1553年),修筑了南面的外城,南城的拓展突破了北京城的传统空间格局,又增加大约25平方公里以上的城市空间。北京城市人口数量也由明初洪武八年(1375年)的7.21万户,14.3万口,增加到正统十三年(1448年)的27.3万户,96万口。

——摘编自赵世瑜等《明清北京城市社会空间结构概说》

材料三

序号 | 材料 |

| ① | 秦统一后,修建以咸阳为中心的驰道,其中一条驰道就是由咸阳出发到蓟城(今北京) |

| ② | 隋炀帝时修建了以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭的大运河 |

| ③ | 唐玄宗时,设置幽州(今北京)节度使,并在幽州驻扎了大量军队 |

| ④ | 澶渊之盟后,辽南京(今北京)是辽宋“榷场”贸易的中转场所之一 |

| ⑤ | 1153年,金迁都至燕京,改燕京为中都(今北京) |

| ⑥ | 元朝时,杂剧在以大都(今北京)为中心的北方地区流行,后扩展到南方地区 |

| ⑦ | 清朝时,北京水陆商旅往来频繁,在前门(正阳门)一带形成了全国有名的市场 |

| ⑧ | 清朝道光年间,京剧逐渐形成,并流行于全国 |

(1)依据材料一并结合所学,写出与之相关的政治制度的名称。说明琉璃河遗址考古发现的史料价值。

(2)依据材料二,概括明代北京城的发展趋势。结合所学,分析1375年到1448年北京城人口增长的原因。

(3)从上表中任选两则材料,提取一个主题,并仿照示例进行说明。(示例组合除外)

示例:序号:⑥⑧主题:北京见证了戏曲艺术发展;说明:元杂剧由北方传入南方,演出活动遍及城乡各地,使元杂剧逐渐发展为全国性剧种;清朝道光年间,京剧艺术形成后流行于全国,使京剧发展成为影响力最大的戏曲剧种。元杂剧和京剧的流传,促进了戏曲艺术发展。

【遗迹寻史】——感悟文明起源

材料一:考古学者在云南元谋县发掘出远古人类的两颗门齿化石以及一些粗糙的石器,还发现了碳屑和烧骨。

——部编义务教育教科书《初中历史》七年级上册

材料二:北京人的洞穴中保留了极为丰富的用火遗迹,其中最厚的灰烬层达六米。灰烬中有很多石头,骨头和朴树子。

——部编义务教育教师教学用书《初中历史》七年级上册

材料三:在山顶洞人的遗址中还出土了石器、骨器、角器。其中穿孔骨针是在中国发现的最早的缝纫工具,还发现了很多兽牙、石珠等装饰品。

——部编义务教育教科书《初中历史》七年级上册

(1)请按照示例,根据这一思路,从材料二或材料三中任选一则,并完成有关推论。(只选一个材料作答,多选多答只评第一个)

| 示例:材料一 | 材料________ |

| 发现:一些粗糙石器,发现碳屑和烧骨 推论:元谋人能够制造工具,知道使用火 | 发现:________ 推论:________ |

【文物说史】———了解历史变迁

(2)依据图1,请你说一说当时河姆渡人饲养的家畜以什么为主?图2所示的彩陶盆说明当时的半坡人哪种技术比较发达?

【实地探史】——辨析文明真伪

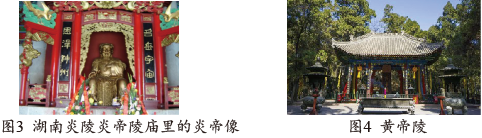

(3)后人如何尊崇炎帝和黄帝?传说中黄帝有很多的发明创造,你认为是否可信?说明理由。

【地图观史】——体会社会变化

(4)结合所学,对比图5和图6,写出春秋战国时期诸侯国发生了怎样的变化。

(5)通过对上述史料的探究与收获,你认为了解和认识中国古代早期文明的证据是什么?

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网