综合题 适中0.65 引用1 组卷9

文化是民族的血脉,是人民的精神家园。阅读材料,完成下列要求。

(1)依据材料一并结合所学知识,说出商周时期青铜器的典型器物。归纳商周时期青铜器的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出“众声”的含义。概括“众声”对中国历史的影响。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出中国古代文字的载体。(答出两种即可)

材料一 2023年7月11日,“从文物里读懂中国”全国媒体寻根溯源陕西行活动来到宝鸡青铜器博物院,共同领略青铜器文化。中国青铜器开始于仰韶文化早期至秦汉时期,以商周时期的器物最为精美。夏代始有青铜容器和兵器;到商代中期,青铜器的品种已很丰富,并出现了铭文和精细的花纹;而商代晚期至西周早期,是青铜器发展的鼎盛时期,器型多种多样,浑厚凝重,铭文逐渐加长,花纹繁缛富丽。

——摘编自《千年古器从沉睡中“苏醒”从此有了“中国”》

材料二 或许那是最坏的时代,是一段征战杀伐、颠沛流离的日子;但那也是最好的时代,中国多样的思想波澜起伏,蔚为壮观。各家学派在思辨中创造出精妙绝伦的故事,留下了恒久流传的精神。他们的思想,成为中华文化发展几千年的基因;他们的声音,穿过战火纷飞的年代,穿过喧嚣与沉寂,直击中国人的心灵深处。

——摘编自纪录片《中国》第二集《众声》简介

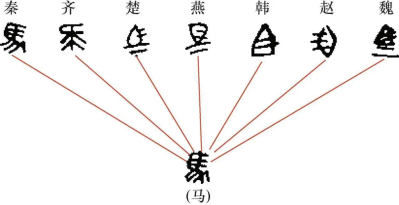

材料三 文字载体多种多样。在纸发明前,文字曾经铸造、刻写在青铜、石头、甲骨上,也“书于竹帛”——使用竹木简和丝织品作为书写材质,具有鲜明的中国特色。考古发现,我国在西汉时期就已经出现了纸。公元105年,蔡伦改进造纸术……公元3世纪后,纸书日益普及,最终替代了简帛,成为书籍的主要载体。

——摘编自光明日报《典册存根脉传承谱新篇》

(1)依据材料一并结合所学知识,说出商周时期青铜器的典型器物。归纳商周时期青铜器的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出“众声”的含义。概括“众声”对中国历史的影响。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出中国古代文字的载体。(答出两种即可)

23-24七年级上·甘肃白银·期末

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网