材料一:鸦片战争后,两广地区发生水灾、旱灾、虫灾,百姓无以为生,纷纷起来反抗。洪秀全利用宗教组织宣传发动民众,响应甚众,于1851年1月在广西桂平县金田村起义。

材料二:中国留日学生创办的刊物《开智录》于1901年发表文章《义和团有功于中国说》,称:“甲午一败,割地求和,俯首贴耳,任外人之予取予携,不敢稍违豪命,人心板板,民气毫无。义和团此举,实为中国民气之代表,排外之先声矣!彼耽耽逐逐以一鼾睡而目尽我中国人,而狂思妄想豆剖瓜分我中国者,观于此能无废然变计耶!”

材料三:民族平等、民权自由、民生幸福的呼声在中华大地回荡。国体改变了,政体改变了,民主共和的理想就要实现了。然而大盗窃国,帝制复辟,中国又陷入北洋军阀的黑暗统治之下,有识之士仍在黑暗中摸索。

—《近代史纲要——关于辛亥革命的评价》

(1)材料一所述的起义爆发后,建立了哪一政权?与以往农民起义相比,该起义有何不同之处?

(2)材料二中留日学生对义和团持怎样的态度?他持这一态度的依据是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,你认为“辛亥革命的成功与失败”分别是什么?

【历史归纳】是指能够对比历史事件的异同点,对相关史实进行分析、总结并运用的能力。

材料一

广州起义 | 惠州起义 | |

时间 | 1895年10月 | 1900年10月 |

发动者 | 孙中山 | 孙中山 |

结果 | 失败 | 失败 |

后来的社会舆论 | “举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声,不绝于耳” | “鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。” |

——摘编自孙中山《建国方略》1919年

(1)据材料一,概括社会大众对革命党人的态度的变化。结合所学,从清政府的统治角度,说明出现这种变化的原因。【时空观念】是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的观念。

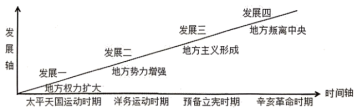

材料二 晚清地方军政官员势力的扩大和地方主义的兴起

——摘编自朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

(2)据材料二结合所学,分别列举发展一、发展二、发展四的具体表现。并简述辛亥革命后地方势力发展的概况。【历史理解】是指将对史事的叙述提升为理解其意义的理性认识和情感取向。

材料三 马国川:您怎么来看待从辛亥到现在一百年的中国现代化进程?

朱维铮:我的研究只做到五四,我把五四看作一个终点。共和国作为一个体制慢慢被接受,中国人要民主,最大的一次爆发就是五四运动。辛亥革命仅仅是一个政治上的改变,到了五四运动,不仅仅是要求体制的改变,而且要求整个民族精神改变。这个改变至今还在进行。

——摘编自马国川《告别皇帝的中国》

(3)据材料三,概括辛亥革命的积极意义。【历史解释】是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度与能力。

材料四 清末国人从日文引进了用“党”字来译称的西语“party”概念,当时就有了一场关于“党”的讨论。因为传统汉语中的“党”,贬义非常强,与“党”有关的词如“会党”等都不是什么好词。讨论认为:政党是公民以政见认同为纽带的自由结社、会党是贼船能上不能下的依附性组织;政党只要求彼此政见相合,而会党则要求党员忠于党魁个人;如此等等。

——摘编自秦晖《帝制兴衰:辛亥百年话“传统”》

(4)据材料四结合所学,补充一个有关“党”的贬义非常强的词汇。简要说明资产阶级革命政党的形成过程。材料一 一年前(1894年)郑观应还只能把他的书名称作《盛世危言》;一年后,严复就在《救亡决论》中第一次呼唤“救亡”这一口号,要求通过改革改变现状,寻求新的出路

——金冲及《20世纪中国史纲》

材料二 一百多年前,辛亥革命爆发。武昌首先爆发起义,汉口、汉阳的新军随之响应,革命在武汉三镇取得胜利。随后,各省纷纷响应,清朝统治土崩瓦解。资产阶级共和国的旗帜第一次飘扬在中国上空。百年后的今天,国家将举办一系列活动来纪念这一伟大的革命。

材料三 北洋政府为解决山东问题的系列外交活动

| 年份 | 外交大事 |

| 1917年 | 中国对德宣战,为收回利权积极参与和会 |

| 1918年 | 为能参与和会争取主动,中国倾向联美制日 |

| 1919年 | 参加巴黎和会,中国收回利权的要求遭拒绝 |

材料四 1943年12月1日,《开罗宣言》正式发表,宣称:(苏美英)三国之宗旨……在使日本所窃取于中国领土,例如满洲、台湾、澎湖群岛等,归还中国

——王建朗《两岸新编中国近代史》(上)

材料五 张海鹏教授的《近代中国历史进程概说》中说:‚近代中国社会的发展轨迹像个元宝形,开始是下降,降到谷底,然后上升,升出一片光明。

请回答问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出引发“救亡”口号提出的事件。这一事件对中华民族产生了怎样的影响?

(2)联系材料二,简述我们为什么要纪念辛亥革命。

(3)根据材料三,概括北洋政府外交活动的目的是什么?其“要求遭拒绝”在中国社会引起了什么反响?

(4)对比材料三和材料四,国际社会对中国所提出的领土主权要求的态度发生了什么变化

(5)材料五中所说近代中国社会的发展“降到谷底,然后上升,升出一片光明”,为什么说中国共产党的成立是由“谷底”到“上升”的转折点?

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网