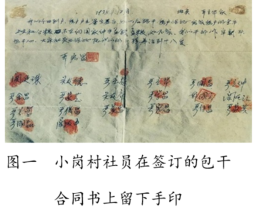

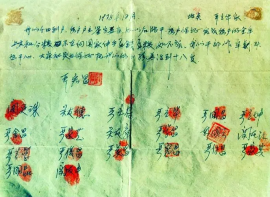

【实物史料——见证历史】

【文献史料——印证历史】

在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化模式。这种模式……造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”,职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性.主动性.创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

(2)根据材料和所学知识,说明城市经济体制改革的中心环节。随着改革深入,我国经济体制发生了怎样的转型?【口述史料——回忆历史】

调查人:澎湃网记者

陆德兴(上海第三钢铁厂退休职工)

口述内容:

我叫陆德兴。今年71岁,是土生土长的浦东人。“宁要浦西一张床。不要浦东一间房。”在九十年代开发开放之前,从外滩看过来,浦东就是一片小渔村。浦东的交通.生活设施都很不方便,老百姓的居住条件也很差。1990年,国务院正式宣布开发开放浦东。随之而来的,是交通越来越便利.生活越来越方便。高楼大厦一幢幢建起来。一些省份和国企也在浦东投资建造了自己的高楼。那时从浦西看浦东,是一派热闹的建设景象。就这样,浦东越来越繁华。

(3)依据口述材料,说明一点上海浦东巨变的表现。结合所学知识,说说上海浦东巨变的原因。(4)综合以上史料研读,从改革和社会发展的角度你能得出怎样的史论?

材料一:大革命失败后,中国共产党人是沿着一条独特的道路,引导中国革命走向复兴并逐步赢得胜利的……在半殖民地半封建的中国,在大革命遭到失败、敌我力量对比极端悬殊的情况下,中国共产党人不可能像俄国十月革命那样,通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利……这条正确的革命道路,是在党领导人民的集体奋斗中开辟出来的。在这个过程中,毛泽东作出了最卓越的贡献。

——摘编自《中国共产党简史》

(1)结合所学指出,材料一中共产党人开辟的这条“独特的道路”是什么?据材料概括这条道路成功开辟的原因。材料二:它是一个光辉的起点,它标志着中国共产党从严重的挫折中重新奋起,带领中国人民在新的历史条件下开始了新的伟大革命……社会主义中国将在这场新的革命中告别贫穷和落后,走向繁荣和进步。

——费正清《剑桥中华人民共和国史》

(2)据材料并结合所学,材料二中的“光辉的起点”指的是党的哪一重大会议?“新的伟大革命”指的是在此次会议之后中国走出了一条怎样的实现民族复兴的正确道路?材料三:农村改革是中国农民的伟大创造。改革首先在农村取得突破和成功不是偶然的,它是由我国基本国情和当时农村经济发展困境决定的。党的十一届三中全会为农村改革提供了重要的思想前提,创造了良好的政治环境,广大农村基层干部和亿万农民为改变农村面貌和自身命运,勇敢冲破不利于生产力发展的旧体制,从而掀起了波澜壮阔的改革大潮。

——《中国共产党简史》

(3)结合所学,写出“中国农民的伟大创造”的具体内容。依据材料三,概括“改革首先在农村取得突破和成功”的因素。材料四:

| 在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化模式。这种模式……造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”,职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。 ——《中共中央关于经济体制改革的决定》 |

材料五:

| 口述人:陆德兴(上海第三钢铁厂退休职工) 调查人:澎湃网记者 口述内容: 我叫陆德兴,今年71岁,是土生土长的浦东人。“宁要浦西一张床。不要浦东一间房。”在九十年代开发开放之前,从外滩看过来,浦东就是一片小渔村。浦东的交通、生活设施都很不方便,老百姓的居住条件也很差。1990年,国务院正式宣布开发开放浦东。随之而来的,是交通越来越便利、生活越来越方便,高楼大厦一幢幢建起来。一些省份和国企也在浦东投资建造了自己的高楼。那时从浦西看浦东,是一派热闹的建设景象。就这样,浦东越来越繁华。 |

【实物史料——见证历史】

材料一

(1)材料一中图片反映了当年安徽凤阳小岗村农民率先进行的探索促进了哪一制度在全国的推行?

【文献史料——印证历史】

材料二 中华人民共和国成立以来,经过近30年的建设,人民生活有了很大改善。1978年,中国的发展到了新的历史转折点,我们党坚定不移地推行新的举措,深度融入世界经济。2020年,我国国内生产总值在世界经济总量的比重超过17%。2021年,我国全面建成了小康社会。中国人民过上了前所未有的幸福安康的生活。

——摘编自《求是》杂志

(2)依据材料二并结合所学知识指出,“1978年……新的历史转折点”的到来,得益于党做出的哪一历史性决策?21世纪初,我国为“深度融入世界经济”,采取的最重要的措施是什么?【口述史料——回忆历史】

材料三

| 口述人:陆德兴(上海第三钢铁厂退休职工) 调查人:记者 口述内容:我叫陆德兴,今年71岁,是土生土长的浦东人。“宁要浦西一张床,不要浦东一间房。”在20世纪90年代开发开放之前,从外滩看过来,浦东就是一片小渔村。浦东的交通、生活设施都很不方便,老百姓的居住条件也很差。1990年,国务院正式宣布开发开放浦东。随之而来的,是交通越来越便利、生活越来越方便,高楼大厦一幢幢建起来。一些省份和国企也在浦东投资建造了自己的高楼。那时从浦西看浦东,是一派热闹的建设景象。就这样,浦东越来越繁华。 |

(4)综合以上史料研读,你能得出怎样的史论?

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网