【任务一:制度的建立与完备】

材料一:

秦御史大夫印章 汉朝刺史官印 金缕玉衣

(1)结合所学知识,秦朝的御史大夫和汉朝刺史的职权有何共同之处?汉朝诸侯王墓室出土的金缕玉衣从一个侧面反映了西汉初年诸侯王势力的强大,已威胁中央权力。为此,汉武帝采取了什么措施来解决这一问题?

【任务二:疆域的统一与拓展】

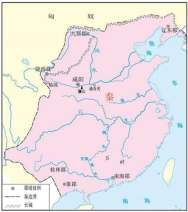

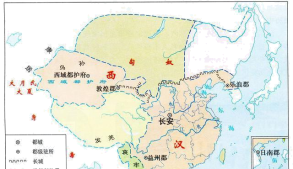

材料二:

图一 秦朝疆域图 图二 西汉疆域图

(2)对比秦汉疆域图,西汉王朝在西北地区拓展了大片领土。当时西汉王朝设置什么机构来管理地图中A地区?该机构的设置有何意义?

【任务三:文明的交流与融合】

材料三:丝绸之路最初是军事路、外交路……之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲。物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。

——穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

(3)根据材料三,请从交流内容方面概括丝绸之路的特点。据材料三并结合所学,概括丝绸之路开通的作用。

【任务四:改变世界的伟大发明】

材料四:

造纸术外传示意图 | 纸的出现是人类文字载体发展史中的划时代革命。两千多年作为世界各国通用的材料,纸在保存和传承人类文化遗产中有着不可磨灭的历史功勋 ——潘吉星《中国古代四大发明》 |

(4)西汉时人们已经掌握了造纸的基本方法。东汉时谁改进了造纸术?据材料四并结合所学,说明造纸术的发明对世界文明发展的影响。

【任务五:历史地位与影响的总结】

材料五:统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。

——黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

(5)根据材料五并结合所学,概括秦汉时期的历史地位。

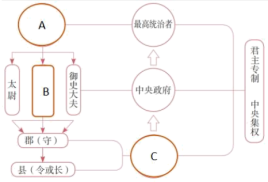

材料一

| 秦实现统一后,国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控。在地方上,建立由中央直接管辖的郡县制。 |

(1)依据材料一并结合所学,将示意图补充完整。

材料二 秦王朝立国的主导方针是法家思想……西汉国家制度基本沿袭秦朝而略有增益,但在施政方面则吸收了秦朝速亡的教训,不再全盘遵用法家的政治理论。西汉前期,以道家的“黄老无为”思想为治国主导方针,其主要内容,即顺民之情,与民休息,尽可能减少国家对社会的干预。汉武帝在位时期,随着统治方针从无为转向有为,黄老思想也失去了主流意识形态的地位,儒家学说取而代之……同时,实际政策又并非纯守儒术,而是大量吸收了法家的施政思想、手段,具有儒法合流的特征。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(2)依据材料二,概括秦到西汉治国主导思想的变化。

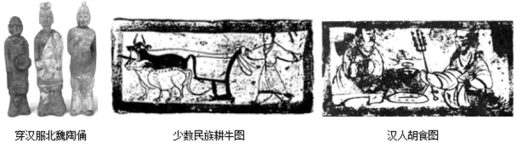

材料三

(3)从材料三中任选一幅图片(示例除外),仿照示例,说明图片反映的历史事件。(提示:历史事件需要从背景、内容和影响三方面加以说明)

示例:图1,说明:战国时七国文字各异,为适应国家统一的需要,秦始皇将小篆作为全国通用文字。文字的统一使政令能够在全国顺利推行,有利于文化的交流与发展。

材料四 统一是中国历史发展的主流,是中华民族高于一切的理想追求和道德情感。形成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。秦汉文化的本质,实际上就是“大一统”的文化。

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

(4)依据材料四,谈谈秦汉文化蕴涵的时代精神。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网