综合题 适中0.65 引用1 组卷26

材料一:新中国成立之初,西方预言:中国无法靠自己的力量养活自己。当时,全国粮食总产仅1亿吨,一块优质钢材、一枚建筑铁钉都得依赖进口,工、农总产值比例为3:7,生产方式极其落后。

——摘自《发展才是硬道理——新中国55年经济建设述评》

(1)新中国成立之初党和政府采取什么措施来改变落后的状况?

材料二:从1960年5月28日,中共发出《关于调运粮食的紧急指示》,6月6日,再次发出《关于为京津沪调运粮食的紧急通知》,这几个地方库存的粮食能维持几天呢?北京是7天,天津10天,上海几乎没有大米库存,这几个地方是国家政治文化经济中心,如果粮食供不上,后果将不堪设想,全国其他地方的粮食供应状况不言而喻。

(2)根据所学知识指出为什么会出现材料二所述的情况?

(3)后来党中央采取什么措施扭转这种状况?经济建设的错误从根本上解决了没有?为什么?

材料三:在一座城市的市政府门前,有一座标志性的雕像名为拓荒牛,这座城市有“一夜堀起之城”的美誉。

(4)根据材料指出这座城的名称以及“一夜崛起”的原因。

21-22七年级下·山东烟台·期中

类题推荐

阅读材料,回答问题。

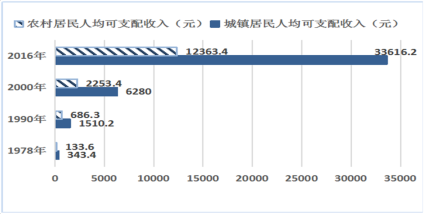

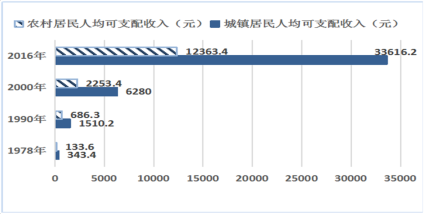

材料三:城镇和农村居民人均可支配收入增长表

请回答:

(1)请依据材料二、材料三的数据对材料一中西方预言家的观点予以反驳。

(2)1952年到1956年短短4年间我国经济飞速发展,试分析原因。

(3)根据材料二比较1956年到1978年与1978到2001年两个20多年间的经济发展速度有什么变化?为什么会出现这种变化?

(4)纵观新中国经济发展历程,你得到什么启示?

材料一:新中国成立之初,西方预言家声称:“中国无法靠自己的力量养活自己。”当时,全国粮食总产仅1亿吨,一块优质钢材、一枚建筑铁钉都得依赖进口,工、农业总产值比例为3∶7,生产方式极其落后。

——《发展才是硬道理——新中国55年经济建设述评》

材料二:我国国内生产总值和工业生产总值增长表

| 时间 | 1952年 | 1956年 | 1978年 | 2001年 |

| 国内生产总值 | 679亿元 | 1252亿元 | 3678.7亿元 | 89404亿元 |

| 工业生产总值 | 119.8亿元 | 642亿元 | 1607亿元 | 39570亿元 |

材料三:城镇和农村居民人均可支配收入增长表

请回答:

(1)请依据材料二、材料三的数据对材料一中西方预言家的观点予以反驳。

(2)1952年到1956年短短4年间我国经济飞速发展,试分析原因。

(3)根据材料二比较1956年到1978年与1978到2001年两个20多年间的经济发展速度有什么变化?为什么会出现这种变化?

(4)纵观新中国经济发展历程,你得到什么启示?

60多年前的中国,积贫积弱,工业落后,法制也不够健全,今天,我国拥有30个工业大类,191个中类,525个小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,法制建设也取得了巨大的成就,如此巨大的改变,让人不胜感慨!阅读材料,探究问题

【经济篇第一个五年计划】

(1)材料一反映了新中国成立初期我国工业发展的状况如何?为改变这种状况,我国采取了什么措施?写出重工业和交通运输业的成就各一例。

(2)根据材料二指出我国政府取措施的作用?

【制度篇1954年宪法】

(3)材料三的宪法是在哪一次会议上制定的?是一部什么性质的宪法?据材料回答如此定义其性质的理由是什么?

【感悟篇巨大成就之缘由】

(4)你认为当时中国为什么能取得如此巨大的成就?

【经济篇第一个五年计划】

材料一:中国与印度,美国钢和电产量的比较

| 中国 (1952年产量) | 印度 (1950年产量) | 美国 (1950年产量) | |

| 钢铁(人均) | 2.37千克 | 4千克 | 538.3千克 |

| 发电量(人均) | 2.76千瓦时 | 10.9千瓦时 | 2949千瓦时 |

材料二:

| 品种 | 1957年产量 | 比1952年增长 |

| 粮食 | 1.95亿吨 | 19% |

| 棉花 | 164亿吨 | 26% |

| 钢 | 535亿吨 | 296% |

| 煤 | 1.3亿吨 | 96% |

| 原油 | 146亿吨 | 232% |

(1)材料一反映了新中国成立初期我国工业发展的状况如何?为改变这种状况,我国采取了什么措施?写出重工业和交通运输业的成就各一例。

(2)根据材料二指出我国政府取措施的作用?

【制度篇1954年宪法】

材料三 “中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家……中华人民共和国的一切权力属于人民。”

(3)材料三的宪法是在哪一次会议上制定的?是一部什么性质的宪法?据材料回答如此定义其性质的理由是什么?

【感悟篇巨大成就之缘由】

(4)你认为当时中国为什么能取得如此巨大的成就?

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网