科学探究题 较难0.4 引用3 组卷116

了解溶液的酸碱性对于生活、生产具有重要意义。

【知识回顾】

(1)指示剂遇酸或碱的溶液显示不同的颜色。例如,酚酞溶液遇盐酸显______ 色,石蕊溶液遇氢氧化钠溶液显______ 色。

【实验探究】

(2)将一定量稀盐酸与稀氢氧化钠溶液混合,取混合后的溶液,分别进行表中所示实验。

(3)由表中信息可知,混合后的溶液中溶质是_______ (写化学式)。

(4)从微观角度分析,盐酸与氢氧化钠反应的实质是_______ 。

【实践活动】土壤酸碱性对植物生长影响的模拟实验。

(5)取5只烧杯,分别倒入pH为5、6、7、8、9的溶液各50mL,向其中各放入3粒绿豆,在一周时间内定时观察、测量,记录结果如表所示。

由表中信息可知,最适宜绿豆种子萌发和生长的溶液pH是_______(填字母)。

【查阅资料】

(6)调节土壤的pH是改良土壤的方法之一。实验表明,硫酸亚铁、硫酸铵和磷酸二氢钾能够有效降低碱性土壤的pH。以改良1m3某处碱性土壤(pH为8.6)为例,实验数据如表所示。

由表中信息可知,硫酸亚铁、硫酸铵和磷酸二氢钾中,_______ 是最好的土壤pH调节剂;除了用于降低碱性土壤的pH,_______ 还可用作复合肥料。

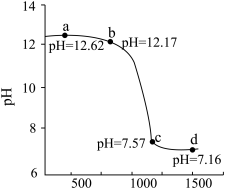

【拓展提升】向一定量稀氢氧化钠溶液中非常缓慢地逐滴加入稀硫酸亚铁溶液(配制该硫酸亚铁溶液时需加入几滴稀硫酸),利用磁力搅拌器不断搅拌,得到溶液的pH随时间变化的曲线如图所示。_______ ;②_______ ;③4Fe(OH)2(白色沉淀)+O2+2H2O=4Fe(OH)3(红褐色沉淀)。

(8)对于图中a、b、c、d点对应的溶液,请仿照示例完成相关比较。

示例:碱性a>b>c>d

①氢氧根离子的浓度______ 。

②钠离子的个数______ 。

③硫酸根离子的个数______ 。

【知识回顾】

(1)指示剂遇酸或碱的溶液显示不同的颜色。例如,酚酞溶液遇盐酸显

【实验探究】

(2)将一定量稀盐酸与稀氢氧化钠溶液混合,取混合后的溶液,分别进行表中所示实验。

| 实验操作 | 实验现象 | |

| 实验1 | 取少量混合后的溶液于试管里,向其中加入少量铁粉 | 产生无色气体 |

| 实验2 | 取少量混合后的溶液于试管里,向其中加入少量硫酸铜溶液 | 无明显变化 |

| 实验3 | 取少量混合后的溶液于试管里,向其中加入少量硝酸银溶液 |

(3)由表中信息可知,混合后的溶液中溶质是

(4)从微观角度分析,盐酸与氢氧化钠反应的实质是

【实践活动】土壤酸碱性对植物生长影响的模拟实验。

(5)取5只烧杯,分别倒入pH为5、6、7、8、9的溶液各50mL,向其中各放入3粒绿豆,在一周时间内定时观察、测量,记录结果如表所示。

| 时间 | 不同pH的溶液中绿豆的生长情况 | ||||

| pH=5 | pH=6 | pH=7 | pH=8 | pH=9 | |

| 第3天 | 3粒发芽 芽长2mm | 3粒发芽 芽长3~4mm | 3粒发芽 芽长3~4mm | 3粒发芽 芽长3-4mm | 3粒发芽 芽长2mm |

| 第5天 | 芽长3~4mm | 芽长3~4mm | 芽长4~5mm | 芽长4~5mm | 芽长3~4mm |

| 第7天 | 芽长3~4mm | 芽长3~5mm | 芽长5~6mm | 芽长5~6mm | 芽长3~5mm |

| A.5~6 | B.6~7 | C.7~8 | D.8~9 |

【查阅资料】

(6)调节土壤的pH是改良土壤的方法之一。实验表明,硫酸亚铁、硫酸铵和磷酸二氢钾能够有效降低碱性土壤的pH。以改良1m3某处碱性土壤(pH为8.6)为例,实验数据如表所示。

| 土壤pH调节剂 | 用量(kg) | 单价(元kg) | 总价(元) | 施用60天后pH降低幅度 |

| 硫酸亚铁 | 4 | 1.6 | 6.4 | 0.41-2.28 |

| 硫酸铵 | 5 | 1.5 | 7.5 | 0.45-2 |

| 磷酸二氢钾 | 6 | 9.8 | 39.2 | 0.21-0.69 |

【拓展提升】向一定量稀氢氧化钠溶液中非常缓慢地逐滴加入稀硫酸亚铁溶液(配制该硫酸亚铁溶液时需加入几滴稀硫酸),利用磁力搅拌器不断搅拌,得到溶液的pH随时间变化的曲线如图所示。

(8)对于图中a、b、c、d点对应的溶液,请仿照示例完成相关比较。

示例:碱性a>b>c>d

①氢氧根离子的浓度

②钠离子的个数

③硫酸根离子的个数

2024·江苏南京·一模

类题推荐

小杨往NaOH溶液中滴加稀硫酸,溶液无明显变化,他和小组同学以“酸与碱能否发生反应”为课题进行了科学探究,请回答下列问题。

【实验一】

(1)向NaOH溶液中先滴入几滴酚酞溶液,振荡,再滴入稀硫酸,观察到溶液由_____ 色变为无色,该反应的化学方程式为_____ 。

(2)继续往上述试管逐滴滴入NaOH溶液,不断振荡,如果观察到_____ 现象,证明了滴加的稀硫酸过量。

【实验二】按照“证明反应后NaOH消失了”这个角度,同学们又设计了实验二,利用NaOH溶液、CuSO4溶液、稀盐酸同样证明了酸和碱能发生反应,其中试剂丙是_____ 。

【拓展延伸】CO2通入NaOH溶液中也无明显现象,CO2与NaOH溶液能否发生化学反应呢?小组同学对此继续探究。

【查阅资料】常温下NaOH、Na2CO3在水、乙醇中的溶解性如下表所示:

【实验三】

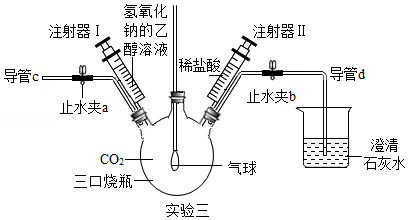

小组同学设计了多角度验证CO2与NaOH溶液反应的实验,如实验三图所示(装置已连接好,气密性良好,止水夹a和b已关闭,部分仪器已略去)。

【温馨提示】CO2与乙醇不反应,本实验条件下CO2在乙醇中的溶解忽略不计。

(1)把注射器Ⅰ中氢氧化钠的乙醇溶液注入充满CO2的三口烧瓶中,轻轻振荡,观察到的现象是_____ 。写出该反应的化学方程式_____ 。

(2)把导管d移出石灰水,打开止水夹a、b,再从导管C端往三口烧瓶中鼓入N2,目的是_____ 。过了一段时间后,先把导管d放入澄清石灰水中,接着关闭止水夹a,再把注射器Ⅱ中的稀盐酸注入三口烧瓶内,观察到三口烧瓶中产生气泡,烧杯中的澄清石灰水变浑浊。此实验从_____ 角度证明了CO2与NaOH溶液发生了反应。

【总结归纳】对于无明显现象的反应,可以通过改变实验装置,创设新的情境,观察到明显的反应现象,从而判断反应的发生。

【实验一】

(1)向NaOH溶液中先滴入几滴酚酞溶液,振荡,再滴入稀硫酸,观察到溶液由

(2)继续往上述试管逐滴滴入NaOH溶液,不断振荡,如果观察到

【实验二】按照“证明反应后NaOH消失了”这个角度,同学们又设计了实验二,利用NaOH溶液、CuSO4溶液、稀盐酸同样证明了酸和碱能发生反应,其中试剂丙是

【拓展延伸】CO2通入NaOH溶液中也无明显现象,CO2与NaOH溶液能否发生化学反应呢?小组同学对此继续探究。

溶质 | 氢氧化钠 | 碳酸钠 |

水 | 极易溶 | 易溶 |

乙醇 | 易溶 | 微溶 |

【查阅资料】常温下NaOH、Na2CO3在水、乙醇中的溶解性如下表所示:

【实验三】

小组同学设计了多角度验证CO2与NaOH溶液反应的实验,如实验三图所示(装置已连接好,气密性良好,止水夹a和b已关闭,部分仪器已略去)。

【温馨提示】CO2与乙醇不反应,本实验条件下CO2在乙醇中的溶解忽略不计。

(1)把注射器Ⅰ中氢氧化钠的乙醇溶液注入充满CO2的三口烧瓶中,轻轻振荡,观察到的现象是

(2)把导管d移出石灰水,打开止水夹a、b,再从导管C端往三口烧瓶中鼓入N2,目的是

【总结归纳】对于无明显现象的反应,可以通过改变实验装置,创设新的情境,观察到明显的反应现象,从而判断反应的发生。

同学们在实验室举行创新实验活动时,对防毒面具罐体内物质产生了浓厚的兴趣并对其展开了探究。

【查阅资料】防毒面具里通常有滤毒罐和生氧罐。①滤毒罐中的活性炭能滤去有毒气体,这是利用活性炭的______ 性。②生氧罐中装有过氧化钠生氧剂,在通常情况下,过氧化钠是一种粉末状固体,过氧化钠与水和二氧化碳都能反应,其化学方程式为 ,

, 。

。

【提出问题】使用一段时间后,生氧罐内的固体粉末是什么?

【猜想与假设】猜想一:Na2CO3

猜想二:Na2CO3和Na2O2

猜想三:Na2CO3和NaOH

猜想四:Na 2CO3、 Na2O2和NaOH

【进行实验】

【得出结论】猜想____ 正确。

【交流与反思】(1)请写出步骤②中发生反应的化学方程式:_______ 。

(2)小红认为将步骤②③所用试剂调换也可以得出正确的结论,理由是______ 。

【查阅资料】防毒面具里通常有滤毒罐和生氧罐。①滤毒罐中的活性炭能滤去有毒气体,这是利用活性炭的

【提出问题】使用一段时间后,生氧罐内的固体粉末是什么?

【猜想与假设】猜想一:Na2CO3

猜想二:Na2CO3和Na2O2

猜想三:Na2CO3和NaOH

猜想四:Na 2CO3、 Na2O2和NaOH

【进行实验】

| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |

| ①取少量样品于试管中,加入足量的水,振荡 | 不含Na2O2 | |

| ②在步骤①所得的溶液中滴加 | 产生白色沉淀 | 含Na2CO3 |

| ③在步骤②所得的溶液中滴加 | 溶液变红 | 含 |

【得出结论】猜想

【交流与反思】(1)请写出步骤②中发生反应的化学方程式:

(2)小红认为将步骤②③所用试剂调换也可以得出正确的结论,理由是

同学们在学习碱的化学性质时,进行的实验,如下图所示。

(Ⅰ)写出丙实验中反应的化学方程式_____________________________ 。

(Ⅱ)有同学认为用实验乙证明氢氧化钠与二氧化碳反应不够严谨,理由是__________ ;要得到科学严谨的结论,仍利用该装置,需要补做的实验是 _______ 。

(Ⅲ)实验结束后,将甲、乙、丙三个实验的废液倒入同一个干净的废液缸中,最终看到废液浑浊并呈红色,同学们还对废液成分进行探究。

【分析】①一定含有的物质:碳酸钙、指示剂、水和_________ (写物质名称) 。

②还含有能使废液呈碱性的物质。

【问题】能使废液呈碱性的物质是什么?

【假设】①只有氢氧化钠②只有碳酸钠③只有氢氧化钙

④是氢氧化钠和氢氧化钙⑤是氢氧化钠和碳酸钠

【实验】查阅资料:氯化钙溶液呈中性。通过如下实验验证假设。

【讨论】若实验结束后,将甲、乙、丙三个实验的废液倒入另一干净的废液缸中,看到废液澄清并为无色.则废液的组成成分中一定含有的是________________ 。

(Ⅰ)写出丙实验中反应的化学方程式

(Ⅱ)有同学认为用实验乙证明氢氧化钠与二氧化碳反应不够严谨,理由是

(Ⅲ)实验结束后,将甲、乙、丙三个实验的废液倒入同一个干净的废液缸中,最终看到废液浑浊并呈红色,同学们还对废液成分进行探究。

【分析】①一定含有的物质:碳酸钙、指示剂、水和

②还含有能使废液呈碱性的物质。

【问题】能使废液呈碱性的物质是什么?

【假设】①只有氢氧化钠②只有碳酸钠③只有氢氧化钙

④是氢氧化钠和氢氧化钙⑤是氢氧化钠和碳酸钠

【实验】查阅资料:氯化钙溶液呈中性。通过如下实验验证假设。

实验内容 | 现象 | 结论 |

取少量废液缸中上层清液于试管中,加入过量氯化钙溶液,静置。 | ①有白色沉淀,溶液呈红色。 | 假设 |

② | 可能是假设②正确。 | |

③没有明显现象。 | 可能是假设 |

【讨论】若实验结束后,将甲、乙、丙三个实验的废液倒入另一干净的废液缸中,看到废液澄清并为无色.则废液的组成成分中一定含有的是

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网