填空与简答-流程题 适中0.65 引用3 组卷263

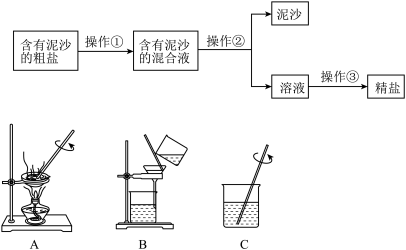

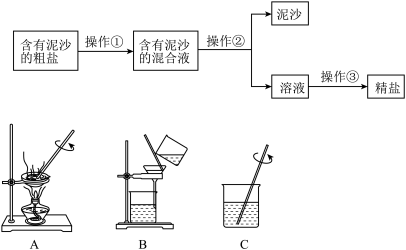

某化学兴趣小组的同学进行粗盐提纯,实验流程如下图:

(1)操作①、②、③依次为_____ (填字母)。

(2)实验结束后,该化学兴趣小组的同学计算了精盐产率,若结果偏低,可能的原因是_____ (选填字母)。

A 蒸发后所得精盐很潮湿

B 过滤时滤纸有破损

C 蒸发时有固体溅出

D 溶解时加入的水量不足

(3)粗盐中除了含有不溶性杂质(泥沙等),还含有可溶性杂质,若要除去粗盐中混有的硫酸镁、氯化钙杂质,还需要的试剂有:

①NaOH溶液 ②Na2CO3溶液 ③BaCl2溶液 ④稀盐酸

这四种试剂的加入顺序依次为_____ (填序号,每种试剂只能用一次)。

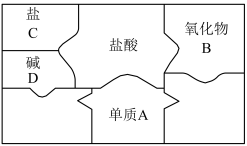

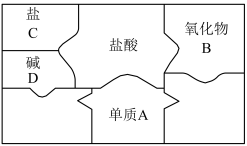

(4)上述除去可溶性杂质的过程中使用了稀盐酸,该兴趣小组进一步对稀盐酸在“粗盐提纯”实验中的作用及性质做了进一步的归纳,并制作了一张如图所示的:包含物质A、B、C、D和盐酸卡片的“化学拼图”,相邻两张卡片所标的物质(或其溶液)间能发生反应。

①稀盐酸在上述除杂过程中的主要作用是_____ 。

②“化学拼图”中A不可能是_____ (填标号)。

a、Mg b、Fe c、Ag d、 Zn

③若B为铁锈的主要成分,则B与盐酸的反应属于_____ (填基本反应类型)。

④若C为草木灰的主要成分,则C与盐酸反应的化学方程式为_____ 。

(1)操作①、②、③依次为

(2)实验结束后,该化学兴趣小组的同学计算了精盐产率,若结果偏低,可能的原因是

A 蒸发后所得精盐很潮湿

B 过滤时滤纸有破损

C 蒸发时有固体溅出

D 溶解时加入的水量不足

(3)粗盐中除了含有不溶性杂质(泥沙等),还含有可溶性杂质,若要除去粗盐中混有的硫酸镁、氯化钙杂质,还需要的试剂有:

①NaOH溶液 ②Na2CO3溶液 ③BaCl2溶液 ④稀盐酸

这四种试剂的加入顺序依次为

(4)上述除去可溶性杂质的过程中使用了稀盐酸,该兴趣小组进一步对稀盐酸在“粗盐提纯”实验中的作用及性质做了进一步的归纳,并制作了一张如图所示的:包含物质A、B、C、D和盐酸卡片的“化学拼图”,相邻两张卡片所标的物质(或其溶液)间能发生反应。

①稀盐酸在上述除杂过程中的主要作用是

②“化学拼图”中A不可能是

a、Mg b、Fe c、Ag d、 Zn

③若B为铁锈的主要成分,则B与盐酸的反应属于

④若C为草木灰的主要成分,则C与盐酸反应的化学方程式为

2018九年级下·天津津南·学业考试

类题推荐

阅读下列科普短文。

为深入实施“考古中国”及“古蜀文明保护传承工程”,一场高科技助力的多学科“综合考古”在四川三星堆遗址持续进行。为了给予出土文物最佳保护环境,我国首次开创了田野考古发掘新模式——“考古方舱”。考古发掘现场被大跨度钢结构大棚覆盖,文保人员进入舱内时需穿着防护服,尽量减少带入污染物。考古方舱可调节温度和湿度,文保人员还可利用仪器密切跟踪舱内的二氧化碳、二氧化氮等气体含量。考古实验室里配备了充氮保湿箱和各种检测仪器,帮助考古人员完成发掘中的调查。其中,北京大学主导的联合团队采用灵敏度更高的加速器质谱碳-14测年法进行分析,发现4号坑的年代最有可能是在公元前1199年至公元前1017年,属于商代晚期。同时在高光谱成像仪等“黑科技”设备下,4号坑中还发现了丝绸制品的残余,这为“古蜀是中国古代丝绸的重要起源地之一”的理论提供了确凿的证据。

金面具、青铜器在地下埋藏了数千年,青铜器上布满锈斑,锈斑主要分为有害锈【主要成分CuCl】和无害锈【主要成分是Cu2(OH)2CO3】两种,无害锈可以保护青铜器不会继续受损;而有害锈则会加速铜器锈蚀。为了初步判断器物表面的锈蚀是否为有害锈,考古工作者常采用硝酸银(AgNO3)滴定法测试文物表面的锈蚀样品。工作者先将样品浸泡于蒸馏水中12小时,而后使用定性滤纸过滤浸泡液,使浸泡液至相对清澈。在清澈的浸泡液中缓慢滴加3~4滴硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀物(AgCl)产生,若出现白色沉淀物,则证明该锈蚀为有害锈。

此次三星堆考古发掘中,3D打印技术也得以大显身手。例如,3号坑的大口尊不易发掘。为了确保万无一失,专家们为它量身3D打印出了“硅胶壳,覆盖在铜尊表面,形成保护。随后再被装入用于固定的木质套箱,利用“文物起重机”取出。

三星堆遗址的考古仍在继续,多学科融合的科技之光必将让古老历史文化遗产绵延流传。回答下列问题:

(1)下列属于金属材料的是______。(多选)

(2)舱内密切跟踪的有害气体是______ (填化学式)。

(3)日常生活中,想要鉴别丝绸与棉布可用______ 法。

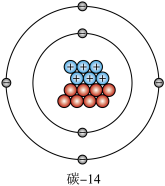

(4)碳-14是一种天然存在的碳的同位素,如图是碳-14的原子结构模型,该原子的质子数为______ 。______ 性。青铜器表面产生无害锈的原因是Cu与空气中的氧气、______ 等发生了反应。有害锈的主要成分CuCl中的Cu的化合价是______ 。

(6)考古工作者利用AgNO3溶液测试有害锈时,除了生成白色沉淀外,溶液中还有CuNO3生成,请写出此反应的化学方程式:______ ,该反应属于______ (填基本反应类型)。

为深入实施“考古中国”及“古蜀文明保护传承工程”,一场高科技助力的多学科“综合考古”在四川三星堆遗址持续进行。为了给予出土文物最佳保护环境,我国首次开创了田野考古发掘新模式——“考古方舱”。考古发掘现场被大跨度钢结构大棚覆盖,文保人员进入舱内时需穿着防护服,尽量减少带入污染物。考古方舱可调节温度和湿度,文保人员还可利用仪器密切跟踪舱内的二氧化碳、二氧化氮等气体含量。考古实验室里配备了充氮保湿箱和各种检测仪器,帮助考古人员完成发掘中的调查。其中,北京大学主导的联合团队采用灵敏度更高的加速器质谱碳-14测年法进行分析,发现4号坑的年代最有可能是在公元前1199年至公元前1017年,属于商代晚期。同时在高光谱成像仪等“黑科技”设备下,4号坑中还发现了丝绸制品的残余,这为“古蜀是中国古代丝绸的重要起源地之一”的理论提供了确凿的证据。

金面具、青铜器在地下埋藏了数千年,青铜器上布满锈斑,锈斑主要分为有害锈【主要成分CuCl】和无害锈【主要成分是Cu2(OH)2CO3】两种,无害锈可以保护青铜器不会继续受损;而有害锈则会加速铜器锈蚀。为了初步判断器物表面的锈蚀是否为有害锈,考古工作者常采用硝酸银(AgNO3)滴定法测试文物表面的锈蚀样品。工作者先将样品浸泡于蒸馏水中12小时,而后使用定性滤纸过滤浸泡液,使浸泡液至相对清澈。在清澈的浸泡液中缓慢滴加3~4滴硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀物(AgCl)产生,若出现白色沉淀物,则证明该锈蚀为有害锈。

此次三星堆考古发掘中,3D打印技术也得以大显身手。例如,3号坑的大口尊不易发掘。为了确保万无一失,专家们为它量身3D打印出了“硅胶壳,覆盖在铜尊表面,形成保护。随后再被装入用于固定的木质套箱,利用“文物起重机”取出。

三星堆遗址的考古仍在继续,多学科融合的科技之光必将让古老历史文化遗产绵延流传。回答下列问题:

(1)下列属于金属材料的是______。(多选)

| A.钢架结构 |

| B.丝绸 |

| C.金面具 |

| D.青铜器 |

| E.硅胶壳 |

(2)舱内密切跟踪的有害气体是

(3)日常生活中,想要鉴别丝绸与棉布可用

(4)碳-14是一种天然存在的碳的同位素,如图是碳-14的原子结构模型,该原子的质子数为

(6)考古工作者利用AgNO3溶液测试有害锈时,除了生成白色沉淀外,溶液中还有CuNO3生成,请写出此反应的化学方程式:

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网