作为人的一种活动,创造包括思维活动和行为活动。创造一定要获得成果。形形色色的创造成果可以分为两种类型:一类是精神性的,即新的认识;另一类是物质性的,即新的事物。这些创造成果不管以何种形式表现出来,都必须具备“首次获得”这个必要条件。

“澎湃·镜相”非虚构写作大赛征稿启事

无论过去还是当下,每一个微小个体无时无刻不在阐释真实,组建成嘈杂、飞速、恢宏的大千世界。为此,澎湃新闻发起“澎湃·镜相”非虚构写作大赛,旨在挖掘极具价值的时代标本,培育优秀非虚构写作者,并长期孵化非虚构佳作。

所谓非虚构写作就是真实而优美地叙事。你写下的,是别人不知道的悲欢喜忧。

一、写作要求

本次大赛欢迎具有新闻性、公共性的选题,也期待看到静态的、历史的、个人化的选题。

你可以是学生、打工者、海外华人、媒体人、专业研究者、乡村建设者、职人匠人、特殊经历者……大赛欢迎任何对非虚构写作有兴趣的人,基于自身经历、采访调查或文献资料完成这次写作。

题材自定,包括但不限于:职业故事,记述行业生涯的风雨冷暖;深度万象,关注众生群像与社会问题;家族志,观察故土人情在时代洪流中的命运变迁;个人故事,具有重大精神意义的生活经验;历史书写,打捞沉没的历史人事……

希望参赛文章兼具优美的叙事水平和充实的信息量,尽量规避抒情泛滥和学术束缚。

二、参赛规则

参赛对象:本次大赛仅针对中文写作者,国籍、职业、身份不限。

作品字数:3000字-15000字。

作品提交时间:即日起至2020年4月7日。

作品提交方式:请将作品以附件形式发送至邮箱nonfiction@thepaper.cn,邮件命名为“大赛投稿+姓名”。请同时提交一则创作手记,简述采写思路、角度、过程、方法等,字数不限,讲述清楚即可。创作手记和作品请放在一个文档内。请在作品正文文末留下您的姓名、联系电话,身份证号码、微信号和邮箱,方便大赛组委会与您联络。

如以团队形式参赛,人数不应超过3人。

如有配文图片或视频,请将原图、视频单独建文件夹,与作品附件一起打包发送。

三、评审流程

大赛组委会将从所有参赛作品中筛选出50篇入围作品。

开通大众投票通道,投票得分(占10%)与学术评委团打分(占90%),从50篇入围作品中选取20篇优胜作品。

终审评委团将为20篇优胜作品交叉打分,得分前10名分获特等奖及一、二、三等奖。

大赛进程将在澎湃新闻“湃客频道”实时发布。微信公众号“征文约稿小助手”将全程跟进赛事并及时发布获奖信息。

四、奖项设置

“镜相”特等奖1名,奖金10万元;一等奖2名,奖金5万元;二等奖3名,奖金2万元;三等奖4名,奖金1万元。

五、评委阵容

(1)终审评委团

王安忆(作家中国作协副主席)、李敬泽(作家评论家中国作协副主席)、梁鸿(作家中国人民大学教授)、李辉(作家前《人民日报》高级编辑)、张涛甫(复旦大学新闻学院执行院长)、庄永志(前《焦点访谈》主编南京大学副教授)、从玉华(媒体人中国青年报《冰点周刊》主编)。

(2)学术评委团

辜晓进(深圳大学传播学院特聘教授,前《深圳日报》总编辑)、刘蒙之(陕西师范大学新闻与传播学院副院长、副教授)、窦锋昌(复旦大学新闻学院研究员,前《南风窗》杂志社社长)、刘颂杰(中山大学传播与设计学院副教授,前网易评论主编)、司景新(武汉大学新闻与传播学院副教授)、张慧瑜(北京大学新闻与传播学院研究员)。

六、参赛须知

参赛作品严禁虚构、剽窃或抄袭,包括不得大量借鉴作者本人此前公开发表的内容。如有引用资料,请注明出处,并在文末列出参考文献。

主办方保留核查作品真实性的权利。采访过程中需保留采访原始素材,如采访图片、录音、采访视频等,以备核查。另外,为方便核查,采访时应获取并保留受访者的联系方式。

参赛作品需为独家首发,此前从未公开发表(包括作者个人公众号、博客、社交平台等),在大赛期间(征稿启动至结果发布)不得将作品投给其他平台或通过其他公开渠道发布。

一旦发现虚构内容、剽窃他人、自我抄袭、一稿多投等情况,参赛者将被取消参赛资格。如有疑问,可发邮件至nonfiction@thepaper.cn咨询。

【小题1】下列选项符合材料的一项是( )。| A.只要对写作有兴趣,不论是谁在哪用什么语言都可参赛。 |

| B.参赛作品不能剽窃、抄袭他人的文章,也不能引用资料。 |

| C.文章应当优美,允许适当抒情;信息量要充足,务必真实。 |

| D.学术评委团成员以高校教授为主,比终审更具有权威性。 |

| A.这篇文章有四位作者(小明和三位同学),不符合大赛中“不超过三人”的要求。 |

| B.参赛作品需为独家首发,此前从未公开发表,但这篇文章已经在报纸上刊登过。 |

| C.这篇文章是调查报告,有数据,很真实,但语言平实,不够优美,容易被淘汰。 |

| D.这篇文章是非虚构作品,属于“关注众生群像与社会问题”一类,很可能获奖。 |

材料一:2017年10月28日是重阳节。它在每年农历的九月九日,是汉族的传统节日,因《易经》中把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,日月并阳,两九相重,故而叫重阳,也叫重九。重阳节早在战国时期就已经形成,到了唐代,重阳被正式定为民间节日,此后历朝历代沿袭至今。人们在庆祝重阳节时一般会登高、赏菊、喝菊花酒茱萸、还要吃糕。另外,由于九月初九“九九”谐音是“久久”,有长久之意,所以常在此日祭祖与推行敬老崇孝活动。重阳节与除夕、清明节、中元节合称为中国传统四大祭祖节日。2012年12月28日,全国人大常委会表决通过《老年人权益保障法》,法律,明确规定每年农历九月初九(重阳节)为老年节。

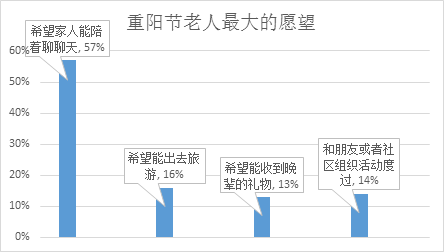

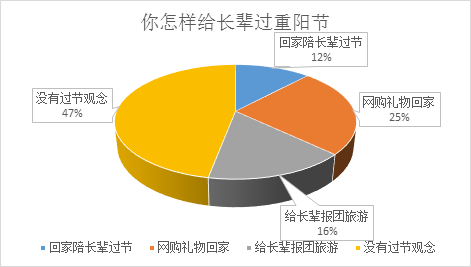

材料二:

材料三:《说文解字》对“孝”的解释为“善事父母者。从老省,从子。子承老也。呼教切”。“孝”字,上部是一个弯腰驼背白发飘飘的老人形,下部是一个小孩,表示小孩搀扶老人。“孝”的古文字形与“善事父母”之义是吻合的,因而“孝”就是子女对父母的一种善行和美德,是家庭中晚辈在处理与长辈的关系时应该其有的道德品质和必须遵守的行为规范

| A.重阳节在战国时期已经形成,但在唐代才被正式定为民间节日。 |

| B.“遥知兄弟登高处,遍插茱英少一人”写的是重阳节的习俗。 |

| C.重阳节,在农历九月九日,两九相重,最早记载于《易经》。 |

| D.重阳节又称“老年节”,现在得到国家法律的保护。 |

【小题3】小明是你的同学,每次重阳节他的爷爷奶奶都想让他陪着吃饭聊天,但他总觉得学业繁重而拒绝了。结合材料二、材料三,请你尝试劝说他。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网