起点之美

刘心武

①到现场观看赛跑,多数人总愿选择离终点最近的位置,我却偏爱在起跑线附近观看。运动员在起点上的美往往被人忽略。

②其实,当运动员们在起点脱下外面的罩衣,露出紧凑而富有弹性的筋肉,先略事活动臂膊腿脚腰肢,再渐渐弹跳着、抖擞着,准备进入比赛,那神情,那体态,那气氛,就已非常之优雅;等到运动员们在起跑线上找准自己的位置,在裁判员一声威严而悠长的“预备一—”声中,各自凝聚起他们灵魂的注意力拼搏进取,并透过他们的每一块肌肉每一根筋腱显现出他们肉体所蕴藏的爆发力弹射力承受力,那他们简直就是一列力与美的活雕像。家里有了录像机后,我常把这样的场面录下来,并用慢放、定格的方法细细品味起点之美。我看清了在比赛现场往往看不清楚的运动员们的面部表情。那起点上的表情实在是人类最美好的表情之一。倘若说恋人的表情是人类延续不灭的象征,那么,起点上的表情便是人类进取突破的希望。

③人生的终极点只有一个然而起点却有许多。运动场上的起点是明显的,生活中的起点往往较为隐蔽。一个想向文坛进军的青年在深夜灯下铺开了稿纸,用手中笔郑重地写下了第一行字;一个刚到单位报到的大学毕业生,头一回走进办公室,他尽量大大方方地望着大家,大家都好奇而友善地望着他;一个才把趸来的川橘铺排在货位上的个体户,用戴着厚厚的棉手套的双手捂捂冻得发红的耳朵,嗡声嗡气地发出他的头一声吆喝:“大橘子保甜咧一一”;一位才任命的局长,不大习惯地坐在来接他开会的轿车里,想同司机说句亲热的话却不知该拣哪一句说;一个非常走红的大明星,倚在沙发上读别人新送来的剧本,刚刚开始觉得里头的那个女主角有点嚼头;一个明天要应考的中学生,把捧着的课本贴在胸前,在忍痛关闭了的电视机前点着下巴背诵单词……

④“预备——”生命之神在行使裁判员的职责,向人们发出悠长的指令。

⑤凡凝神谛听他的指令并尽全力准备投入的人,都是美的。

⑥尽管在终点处会出现绝不平衡的场面,文学青年的稿子也许会被退回,走向生活的大学生也许会碰到许多的钉子,卖橘子的个体户这一回也许不能大赚,新上任的局长也许不久便调离,大明星的下一部戏也许会砸锅,中学生第二天应考时也许会失常。谁也保不齐在那等待着我们的终点上不会落伍、失败甚至被淘汰掉。

⑦然而,对于人生来说,终点固然诱人,起点更弥足珍贵。一时的终点上的失意,并不是什么了不得的事。可怕的是寻找不到新的起跑线,失去了在“预备”声中大大振作起来的力与美。

⑧终点之美,属于优胜者;起点之美,属于每一个人。而自觉地进入起点并调动起自己的美来,也便是人生中的一种优胜。

【小题1】下面各选项表述不正确的一项是( )| A.标题“起点之美”并未揭示作者的观点,需要通读全文,才能通晓文章的中心。 |

| B.本文举例贴近生活,新颖鲜活,表现出浓郁的生活气息。 |

| C.本文开篇先写运动场上的起点之美,转而自然过渡到“生活中的起点”,深入分析人生这个舞台上“起点”具有不容忽视的特殊意义,与“终点”同样美,论述逐层深入。 |

| D.本文第③段和第⑥段遥相呼应,显示论证的严密。 |

【小题3】本文作者想通过“起点之美”,告诉我们哪些人生道理?

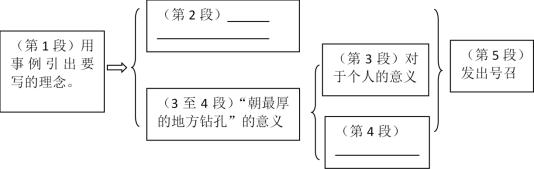

“松弛感”是个什么感

①最近,“松弛感”一词在网络上的出镜率很高。该词走红于一位博主分享的旅行见闻:一家人外出旅行,因孩子的证件过期,妈妈只能带其回家,但托运行李都挂在妈妈名下,导致其他人的行李也被退回。面对意外,整个过程所有人都平静地处理,没有任何指责抱怨。这种家庭关系中的相互包容、从容有度,引发无数网友感慨。“松弛感”随之传播开来,不仅指代亲密关系,也用来形容一个人表现出的状态,不纠结、不拧巴,面对多糟糕的状态都能保持情绪稳定。

②在快节奏的生活、激烈的竞争面前,时刻保持紧绷的状态,几乎成了常态,这时候,松弛感显得格外可贵。关于人到底应该怎样活着,我们的祖先早就进行了深刻探索:有“吾日三省吾身”的曾子,也有“逍遥游”的庄子;有吃饱了就睡的猪八戒,也有自我要求甚高的唐三藏;杜甫不松弛,李白相对松弛;曾国藩是松弛的反义词,“竹林七贤”却专门追求松弛感……

③但在中国的传统文化中,“松弛感”天然不是主流。我们更习惯朝乾夕惕,主张人要“独处守心,群处守口”,强调有“如临深渊,如履薄冰”的紧张感。有秩序、守规矩、能自律,这是中国传统文化的优势,但它同时也有显而易见的“副作用”,不管是家庭还是社会,都不够放松。

④在这次对松弛感的讨论中,许多人都追溯,自己的紧张感就来自原生家庭。除了文化传统,父母一辈普遍不放松,也和经济发展水平相关——紧紧巴巴半辈子,买根葱都想让人饶头蒜;怕浪费好东西;任何的突发事件,都意味着额外的时间成本、金钱成本。足够的松弛感需要足够的资源支撑,它的底层逻辑在于“不匮乏”。

⑤今天,社会发展得很好,但那种留存在记忆中的匮乏感,无意中影响了下一代。面对失手打碎的碗,即使深知不可能买不起,但听到碎裂声时,下意识的紧张,无意识的负罪感,都在提醒我们,过得不够松弛。从这个角度讲,充分地讨论一次“松弛感”,确实是一次全面的心理“SPA”(一种养生方式),能让人们有意识地区分,哪些是不必要的紧张。

⑥“松弛感”别“用力过猛”。凡事怕过犹不及,现在关于“松弛感”的讨论,似乎有一点点跑偏。对“松弛感”的叫好,对“用力过猛”的嘲笑批判,也让部分人羞于自己的“不松弛”,自我审查为何“不松弛”。这实在是大可不必。当“我想松弛”的念头,变成了“我怎么就松弛不起来”的焦虑,许多人不自觉地“被松弛”,不敢表现出努力和在意,一定要看上去“毫不费力”,这其实反而变成了另一种用力过猛。

⑦事实上,有些人的“松弛感”是天生的,纯粹就是“心大”;同样,有些人的“不松弛”也是必然的。为了达到目标,一点一滴争取,一手一脚打拼,苦心孤诣、步履维艰的人是“松”不起来的,对于天生的“卷王”而言,顺应本心的“卷”,才是他们的“松弛感”。

⑧“松”还是“不松”,从来没有标准,也不需要标准,它只是两种不同的生活态度,不需要标榜信条,也不需要打造人设,更不需要网络热词的规训。如果时时刻刻以“松弛感”来对照自身,不仅容易陷入“哪哪都不如别人”的自卑和焦虑,而且也会丧失自己的风格和优点。

⑨只要在有限的空间里,尽量别为难别人,也别为难自己;面对艰难的事情,能平衡并改善状态;能不断地审视并认清自我,那就是人生最难得的事情。

⑩其实,不去刻意追求松弛感,才是真正的松弛感。

(选自央视网,有删改)

【小题1】下列表述与选文意思不相符的一项是()| A.选文第①段从一位博主分享的旅行见闻说起,引出中心论点:面对多糟糕的状态都要保持情绪稳定。 |

| B.第⑦段运用对比论证分析了人生的两种不同生活态度,论证了“‘松弛感’别‘用力过猛’”的观点。 |

| C.陈继儒《小窗幽记》中的“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒”可以作为本文的论据。 |

| D.如果人们时刻把“松弛感”当作自己的参照物,容易导致自卑和焦虑,也会丧失自己的风格和优点。 |

【小题3】进入九年级后,小美一直很焦虑,总是担心自己中考会失败,她每天都很紧张,看到身边有些同学轻轻松松就能取得好成绩,她羡慕之余,更是责怪自己没有松弛感。她向你寻求帮助,请你联系文章内容和链接材料,给她一些建议。

【链接材料】:拥有松弛感的人,时间是他们的朋友,而不是敌人。不管30岁还是80岁,身上总是有独特的韵味和风采。尊重自己的天性,不拧巴才会有松弛感,自然也会自信。松弛感的获得,还在于增强自己的核心竞争力,自己的核心竞争力越强,可控的部分就越多,外在的表现就越松弛。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网