摩诃池

摩诃池之胜景,名噪蜀中千年。隋开皇年间,蜀王杨秀取土筑广子城,因为池。于此建散花楼,池遂声名

唐时韦皋镇蜀,于贞元元年开解玉溪,使之与摩诃池相通。大中七年,节度使白敏中又东为金水河,入成都县城,汇为摩诃池。是时,摩诃池所

咸通十一年,南诏①入蜀。西川之民闻蛮寇且至,争走入成都。时成都但有子城,亦无壕,人所占地各不过一席许,雨则戴箕盎②以自庇,又乏水,取摩诃池泥汁,澄而饮之。

前蜀高祖王建、王衍相继改摩诃池为龙跃池、宣化池。环湖建宫,延

清初改蜀王府为贡院,至民国初年填平为军政府卫队演武场,摩诃池遂烟消云散矣。

【注释】①南诏,也叫蒙舍诏。唐代中国云南西部六诏(六个称王的部落)之一。因在其他五诏之南,故名。②箕盎:簸箕和木盆。(1)下列语句中加点词解释有误的一项是( )

| A.池遂声名 |

| B.摩诃池所 |

| C.杜甫亦尝游至 |

| D.延 |

(2)将文中画线句子翻译为现代汉语。

①雨则戴箕盎以自庇,又乏水,取摩诃池泥汁,澄而饮之。

②其西南尚有一曲水光,林柯蓊翳,游者寄古思焉。

(3)摩诃池遗址公园一期已开放,拟再现千年美景。本文开篇写“摩诃池之胜景,名噪蜀中千年”,摩诃池之景“胜”,具体表现在哪两个方面?请结合选文内容作答。

【甲】

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(节选自《桃花源记》)

【乙】

水益涩,曳舟不得进,路行六七里,止药师寺。寺负紫芝山僧多读书不类城府。越信宿,遂缘小溪,益出山左。涉溪水,四山回环,遥望白蛇蜿蜒下赴大壑,盖涧水尔。桑畦麦陇,高下联络,田家隐翳竹树,樵童牧竖相征逐,真行图画中!欲问地所历名,则舆夫朴野,不深解吴语,或强然诺,或不应所问,率十问仅得二三。

越二岭,首有亭当道,髹书“雪窦山”字。山势奥处,仰见天宇,其狭若在陷井;忽出林际,则廓然开朗,一瞬百里。次亭曰隐秀,翳万杉间,溪声绕亭址出山去。次亭曰寒华,多留题,不暇读;相对数步为漱玉亭,复泉,窦虽小,可汲,饮之甘。次大亭,值路所入,路析为两。

(节选自《雪窦游志》)

【小题1】对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )| A.便 |

| B.不足为外人 |

| C.水 |

| D. |

例句:忘路之远近

| A.渔人甚异 | B.能以径寸 |

| C.饮 | D.具答 |

| A.甲文寄托了作者对没有战乱、宁静质朴、幸福和谐生活的理想社会的向往。 |

| B.乙文第二段写雪窦山观亭,作者运用移步换景之法,依次描写了隐秀亭、寒华亭、漱玉亭、大亭。 |

| C.乙文中作者多处写水,各择其妙。或写形,如“白蛇蜿蜒”;或写声,“溪声绕亭”;或写味,“饮之甘”。 |

| D.甲乙两文写到桃花源与雪窦山的相似之处有山阻水隔,很难进入,自然环境优美,人们生活安宁和乐。 |

黄发垂髫,并怡然自乐。

【小题5】用“/”给下面的句子断句(限断两处)

寺 负 紫 芝 山 僧 多 读 书 不 类 城 府。

石钟山记

苏轼

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡①,北音清越,桴②止响腾,余韵徐

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,

注释:①函胡:通“含糊”,重浊而模糊。②桴:鼓槌。③栖鹘:宿巢的老鹰。④噌吰:形容钟声洪亮。⑤涵澹澎湃:波浪激荡。⑥窾坎镗鞳:击物声和钟鼓声。

【小题1】根据表格提示的方法,解释加点字。

方法提示 | 原文摘录 | 解释加点字 |

| 课内迁移法:晓雾将歇——《答谢中书书》 | 余韵徐 | (1) |

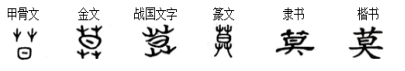

追本溯源法:“莫”的字形演变过程 | 至 | (2) |

| 成语推断法:一窍不通、七窍玲珑 | 空中而多 | (3) |

| 查阅字典法:①危险;②近于;③大概、恐怕;④同“怠”,懒惰。 | (4) |

【小题2】下列哪一个选项的纪年方法与文中划线处最接近? ( )

| A.元丰六年十月十二日夜 (《记承天寺夜游》) | B.己亥之二月也(《满井游记》) |

| C.二世元年七月 (《陈涉世家》) | D.天启壬戌秋日(《核舟记》) |

【小题4】课文《河中石兽》中用反问句“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”来点明作者要说的道理,本文作者也用了类似方法,请你结合文中相关语句阐述道理,再结合生活经历谈谈启示。

山水怡情,云烟过眼,不过领略其大概,不能探僻寻幽也。余凡事喜独出己见,不屑随人是非,即论诗品画,莫不存人珍我弃、人弃我取之意,故名胜所在,贵乎心得,有名胜而不觉其佳者,有非名胜面自以为妙者,聊以平生历历者记之。余年十五时,吾父稼夫公馆于山阴赵明府幕中。有赵省斋先生名传者,杭之宿儒也,赵明府延教其子,吾父命余亦拜投门下。暇日出游,得至吼山,离城约十余里。不通陆路。近山见一石洞,上有片石横裂欲堕,即从其下荡舟入。豁然空其中,四面皆峭壁,俗名之曰“水园”。临流建石阁五椽,对面石壁有“观鱼跃”三宇,水深不测,相传有巨鳞潜伏,余投饵试之,仅见不盈尺者出而唼①食焉。

(节选自:沈复《浮生六记》,略有改动)

①唼(shà),形容鱼、鸟吃东西的声音。

【小题1】下列加点词解释不正确的一项是( )

| A.杭之 |

| B.赵明府 |

| C.上有片石横裂 |

| D.相传有巨 |

(1)山水怡情,云烟过眼,不道领略其大概。

(2)豁然空其中,四面皆峭壁,俗名之曰“水园”。

【小题3】陶弘景说“(山川之美)自康乐以来,未复有与其奇者”,本文所表达的赏景情怀与陶弘景是否相同?请表达你的看法。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网