午休的父亲

梁晓声

①八月的北京,官方预报达到三十二三度,人们说实际气温还要高一两度。人若置身户外,如在桑拿房中,片刻便会出汗,会感到缺氧似的。医生们频频出现在电视中,提醒民众做好防暑降温的自我保护。

②我住的小区从六月份就开始进行老旧小区的楼房改造了,过程挺复杂——搭脚手架、罩防尘网、刮墙皮、抹水泥、固定保温的泡沫块;一幢楼改造结束,差不多十几道工序。

③“嗨,吃了没?我也吃过了!大中午的还能干啥?歇着呗!好好好,小声点儿……住户屋里开着电视呢,我不是怕我说话声小你听不清嘛……”

④一天中午,我在家边吃饭边看电视。今年我有点儿耳背了,不知不觉便将电视声调得挺大。然而我竟听到了门外一个男人大声所说的话,遂将电视声调小。受好奇心驱使,起身探头向外看了一次——但见一个裸着上身的四十余岁的男人仰躺在二楼和三楼之间的拐角那儿,身下垫着片由废旧纸箱拆成的纸板,纸板下铺着脏兮兮的工作服。他头枕一块泡沫,一手拿手机,一手扇风凉,一小片扇形的纸板,分明是从身下那块大纸板上撕下来的。他那同样脏兮兮的裤子的裤筒卷到了膝部,小腿布满褐红色的墙漆点子。他支起着他的膝,双脚放胶鞋上,他躺着的地方原本是有窗的,窗扇已被连框拆去,窗口赫然。在那日,在那个中午,那儿的确是稍微凉快点儿的地方。他周围,遍地碎墙渣子。他一边的额角贴着创可贴,不是那种窄窄的小长条形的,而是有三四个那么宽的方形的。

⑤我缩回头,关了电视,继续吃饭。

⑥“老婆,那什么,我那摩托,你要推到棚子里,以防下雨淋了它。不会下雨?这什么话?快让女儿跟我通话!……”

⑦走廊拢音,那男人的话声,我听得更清楚了。

⑧“好女儿,每次听到你的声音,老爸的心情都是幸福地(他学小品演员的口吻,将“地”说出搞怪的腔调)!还不能返校?那就更要把网课听好,学习这事,靠的就是自觉。不是为老师学的,也别当成是为我和你妈学的……知道这个道理就好。钱不是问题!不许!别改视频!聊会儿就行。认真听着,老爸得嘱咐你几句。你妈也在上班,你要心疼她,有空儿,屋里屋外的活多干点儿。你奶奶虽然爱待在家里,那你也要每次带上她一块儿去。她岁数大了,腿脚不灵便了,一去一回你都要挽着她。我这儿一切都好……热!北京也热。老爸这会儿在午休呗。我们有临时工棚嘛,铺的新凉席,每人都有睡的地方。还有大风扇,凉快得很,特解乏……”

⑨我有种偷听的感觉,便去关门,却看见楼上姗姗她妈正与她上楼;她看着那男人的样子吃惊不小,呆住在一级台阶上。姗姗妈也不由得“呀”了一声,却立刻对女儿说:“上楼啊,叔叔是热的。”

⑩那男人旋即坐起,慌忙往身上披工作服。姗姗妈牵着姗姗的手上楼去了。而那男人站起也不是,再躺下仍不是,样子恓惶极了。

⑪我关上门正漱口,听到有人敲门。开门一看,见是那男人。

⑫我问:“有事儿?”

⑬他语无伦次地说:“拜托您替我向那位女同志表示一下歉意,刚才我那样子是违反纪律的,求她千万别向施工办公室举报我,会扣我工资的……”

⑭我笑道:“彻底放心,她不会的,我也不会。”

⑮“多谢多谢,这天真是的,热得人没处躲没处藏的……”他窘窘地退下了楼梯。

⑯我就又敞着门洗起餐具来。洗罢一转身,见小姗姗拎着塑料袋在门外看我,那女孩儿将手指压在自己唇上,接着指指塑料袋。小声说里边的东西本是她妈让她送给“午休的叔叔”的。

⑰我也小声说:“那你送过去呀。”她细声细气地说:“叔叔睡着了,爷爷过会儿替我送给他吧。”

⑱我扭头看去,见那位午休的父亲,背朝楼梯,卷着双腿,已睡实了,他的工作服也不垫在身下了,不知怎么一来,被他弄成一团搂在怀里了。

⑲我接过塑料袋一看,装的是两瓶矿泉水,一瓶可乐,还有一个很水灵的刚洗过的大桃子。

(摘自《新民晚报》2022.12.5,原文有删改)

【小题1】下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文章开篇极写天气闷热,为下文写“男人”找二楼和三楼之间的拐角午休作铺垫,突出了他工作的艰辛。 |

| B.男人打电话给妻子,既是想念家人,也担心他的摩托车受雨淋,凸显出他的心细和勤俭持家。 |

| C.作者塑造这个“午休的父亲”既是表现出农民工的不易,也对他这种不择地午休的行为进行委婉地批评。 |

| D.文中的姗姗妈和姗姗其实是广大业主的一个代表,她们的言行意味着我们的这个社会不乏善良、包容和温暖。 |

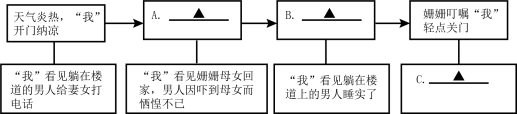

“我”的所见所闻 | “我”的感受或行为 |

| 天气炎热,小区仍在改造中且工序复杂 | 施工人员不容易 |

| ① | 将电视声调小并探头观察 |

| 看到打电话的男人午休的环境 | ② |

| 听到他与妻子女儿的通话 | ③ |

| 姗姗妈和姗姗没有介意男人的光膀子行为并送去饮料和桃子 | 觉得自己摊上了好邻居 |

【小题4】请赏析下列句子中加点词语的表达效果。

那女孩儿将手指压在自己唇上,接着指指塑料袋。

【小题5】假如你是“午休的父亲”的女儿,读了这篇文章,会有什么感受和思考?

午休的父亲

①八月的北京处于近年少有的高温时节。月末那几天,气温很高,特别是中午,一丝风也没有,每一片树叶都静止着,看上去皱巴巴的。人置身户外,如在桑拿房中,片刻便会出汗,感到缺氧似的。

②我住的小区从六月份就开始进行老旧小区的楼房改造了,过程挺复杂,一幢楼改造结束,差不多十几道工序。我家住的那幢楼刚搭完脚手架。我因颈椎病重,不敢享受空调,所以不但开窗,连头道门也开着,那样会使空气最大程度地对流,感觉能稍微凉快点儿。

③“嗨,吃了没?我也吃过了!大中午的还能干啥?歇着呗!好好好,小声……住户屋里开着电视呢,我不是怕我说话声小你听不清嘛……”

④一天中午,我在家边吃饭边看电视。然而我竟听到了门外一个男人大声所说的话,遂将电视声调小。受好奇心驱使,起身走到门口,探头向外看了一次——但见一个裸着上身的四十余岁的男人仰躺在二楼和三楼之间的拐角那儿,身下垫着片由废旧纸箱拆成的纸板,纸板上铺着脏兮兮的工作服。他躺着的地方原本是有窗的,窗扇已被连框拆去,窗口赫然。在那日,在那个中午,那儿的确是稍微凉快点儿的地方。而他周围,遍地碎墙渣子。

⑤我缩回头,关了电视,继续吃饭。

⑥“老婆,那什么,我那摩托,你要推到棚子里,以防下雨淋了它。别啰唆了!我也想家行了吧!想家不包括想你吗?多大人了,还耍娇有意思吗?我又不是第一次外出打工!女儿在吗?快让女儿跟我通话!……

⑦走廊拢音,那男人的话声,我听得更清楚了。

⑧“乖女儿,每次听到你的声音,老爸的心情都是美美的!还不能返校?那就更要把网课听好。学习这事儿,不是为老师学的,也不是为我和你妈学的。我们反正就这样了,可你刚上高一,人生还长呢,学历高点儿将来找工作不是容易些吗?知道这个道理就好。钱不是问题!爸还是那句话,你将来能考到什么份儿上,爸妈就有能力供你到什么份儿上。我这儿一切都好。热!北京也热。老爸这会儿在午休。铺的新凉席,每人都有睡的地方。还有大风扇,凉快得很,特解乏……”

⑨我想我再听下去似乎是一个偷听者了,顿觉害臊,便去关门,却不料见到了这样一幕——楼上姗姗她妈正与她上楼:姗姗才小学二年级,她妈需每天中午将她接回家。她看着那男人的样子吃惊不小,呆立在一级台阶上。姗姗妈也不由得“呀”了一声,却立刻对女儿说:“ 上楼啊,叔叔是热的。”那男人旋即坐起,慌忙往身上披工作服,连说:“见笑见笑。”姗姗妈说:“理解,有什么可见笑的呀。”她边说边牵着姗姗的手上楼去了。而那男人站起也不是,再躺下仍不是,样子牺惶极了。

⑩我关上门正漱口,听到有人敲门。开门一看,见小姗姗拎着塑料袋在门外看我。我刚要开口,那女孩儿将手指压在自己唇上,接着指指塑料袋。我走到门口,她小声说,里边的东西本是她妈让她送给“午休的叔叔”的。我也小声说:“那你送过去呀。 ”她细声细气地说:“叔叔睡着了,爷爷过会儿替我送给他吧。”我扭头看去,见那位午休的父亲,背朝楼梯,蜷着双腿,已睡实了。他的工作服也不垫在身下了,被他弄成一团接在了怀里。想必,起初是盖在身上的。

⑪我接过塑料袋一看,装的是两瓶矿泉水,一瓶可乐,还有一个很水灵的刚洗过的大桃子。“爷爷您轻点儿关门。”小姗姗说完此话,踮起脚尖,悄没声地往楼上迈。在楼梯上她往下看了一眼,竟又连退两段台阶,蹑手蹑脚走到“午休的叔叔”身前——原来他装饮水的大可乐瓶子倒了,她替他扶了起来,放在他碰不到的地方。她再次踮起脚尖上楼时,冲我一脸烂漫地笑。

⑫有好邻居是种造化。

【小题1】下列对本文的理解和分析| A.文章采用顺叙的叙述方式,以“我”的视角,叙述了发生在小区改建过程中的温馨故事。 |

| B.第①段的环境描写交代出天气的炎热,又为下文写男人在楼梯拐角处午休作了铺垫。 |

| C.从“嗨”到“老婆”再到“多大人了”的变化,表现出男人在与妻子对话时脾气逐渐暴躁。 |

| D.文章第⑨段画线句运用动作描写和语言描写,表现了工人师傅当时的慌乱、无措。 |

【小题4】文章题为《午休的父亲》,作者在行文中却对姗姗母女多加着墨。请结合文章内容,分析这样写的作用。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网