材料分析题 适中0.65 引用1 组卷32

阅读材料,完成下列要求。

(2)根据材料二,指出与唐朝相比,清朝皇帝诏令运行机制的不同之处,这一变化体现了中国古代政治制度怎样的发展趋势。

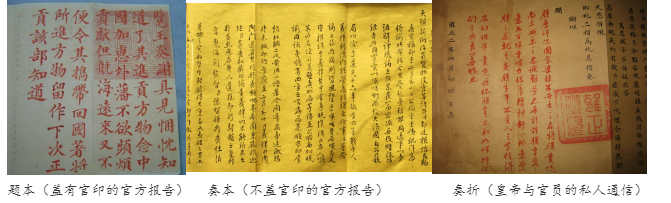

材料一 中国在汉代就建立了封驳制度。所谓“封”,就是把皇帝的敕令退还回去拒不执行;所谓“”,就是指出皇帝救令中存在的错讹失误,到了唐代,解决这一问题的方法是部门分工,实行三省制,其中门下省的职青就是“出纳帝命,封驳诏奏”。凡有制敕下发,先经门下,门下认为不当者,可以封还重拟,需要修改者直接批注退回,具体由给事中操作,“诏敕有不便者,涂窜而奏还,谓之涂归”。其后,这一制度一直存在,即便到了明索被年间,李清任给事中,曾看到被皇帝下令廷杖的官员,已经根据旨意解衣待杖,也要等给事中签押的驾帖送到后方可行刑,这显然是封驳制度的遗留。

——摘编自刘文瑞《封驳制度的意义》

材料二 清承明制,仍设内阁,但实际的政务中心是在由议政王大臣会议,南书房和内阁等中枢机要基础上发展起来的军机处。军机处被皇帝严密控制,从未有过独立的“执政”大权,只是依葫芦画瓢而已。军机处的职能有最高命令的撰制、发出,收受奏折,等等,这样一来,皇帝的办公厅就从内阁转移到南书房、军机处。

——摘编自何庄《从古代诏敕制度的演变看明清君主专制统治的加强》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代皇帝诏令运行体制的意义。(2)根据材料二,指出与唐朝相比,清朝皇帝诏令运行机制的不同之处,这一变化体现了中国古代政治制度怎样的发展趋势。

19-20高一上·河北张家口·阶段练习

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网