材料分析题 较难0.4 引用2 组卷51

阅读材料,完成下列要求:

回答:

(1)依据材料指出唐朝“身份证”的功能。

(2)依据材料说明明朝至民国时期我国“身份证”制度发展的趋势是什么?

(3)依据材料并结合所学知识分析民国时期国家实行身份证制度的作用。

材料一 我国最早的“身份证”是隋唐时期朝廷发给官员们的“鱼符”(形状像鱼),它是用木头或者金属精制而成的。“鱼符”上面刻有官员的姓名、任职衙门及官居品级等。当时,凡亲王和三品以上官员所用的“鱼符”,均以黄金铸制,五品以上官员的“鱼符”为银质,六品以下官员的“鱼符”则为铜质。“鱼符”的主要用途是证明官员的身份,便于应召出入宫门验证时所用。据明人陆容《蔽圆杂纪》载:牙牌(宋朝时开始使用,用象牙、兽骨、木材、金属等制成的板片)不但官员们悬之,“凡在内府出入者,无论贵贱都悬牌,以避嫌疑。”

——江西省吉安市吉州区档案局肖丽萍《从一张民国时期的身份证谈起——中国身份证历史变迁》

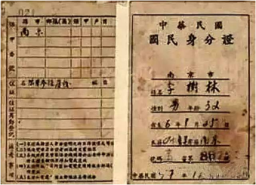

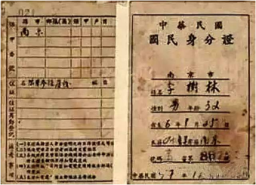

材料二 民国时期的一张身份证(局部)

这张身份证中还有;半身像片、钢印、持证人的所在地、姓名、性别、出生日期、本籍、寄籍、号码、颁发日期;受教育程度、职业(行业、职位)公职候选人资格(类别、证书号码、指纹)家属(称谓、姓名)役历(役别、日期、证明长官)保甲番号(乡镇、保、甲、户、日期)住址(名称、日期)注意事项等。

——江西省吉安市吉州区档案局肖丽萍《从一张民国时期的身份证谈起——中国身份证历史变迁》

回答:

(1)依据材料指出唐朝“身份证”的功能。

(2)依据材料说明明朝至民国时期我国“身份证”制度发展的趋势是什么?

(3)依据材料并结合所学知识分析民国时期国家实行身份证制度的作用。

19-20高三上·江西·阶段练习

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网