材料分析题 适中0.65 引用1 组卷46

阅读材料,完成下列要求:

(1)依据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期书籍产生的变化,并分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析18世纪出现的近代西方百科全书的特点。

(3)依据材料三并结合所学知识,如何看待网络阅读。

材料一:中国最早的典册都是史官的著作,内容大多是统治者言行的记录。……史官将重要的史实、言行记录于典册,目的是为统治者提供参考。……春秋后期,中国社会发生了剧烈的变革,文化开始从祝史的手中下移到民间。儒家创始人孔子,以个人身份整理修订六经,并用以在民间传播文化知识。这样,《书》《诗》《易》《礼》《春秋》之类,就成了传授文化知识的教科书,正式变成了供人阅读的书籍。此时个人著述也开始出现。到战国时期,不同学派、不同思想的人们纷纷著书立说,形成“百家争鸣”的局面。书籍作为思想文化的载体,无论从内容到形式,从数量到质量都有了一个划时代的发展。

——葛兆光《中国古代文化史》

材料二:“百科全书”一词,源于希腊语,意即“普遍的、多方面的教育”,这个名字揭示了“百科全书”与教育的密切关联。百科全书必须包罗万象——包括各门学科的知识信息,或者至少是关于某一特定学科的综合性知识……早期现代西方百科全书的出版正是为了向文化素养越来越高的公众传播全面而应时的知识;此外,百科全书的编排,力求使信息能够简易地传达给读者,故由这个国家的著名学者事先撰写的单个词条,都以字母表的顺序排列,并辅以大量插图;最后,尤其重要的是,百科全书用俗语写作,这与早期工具书中的拉丁文形成鲜明对照。

——陈平原、米列娜:《近代中国的百科辞书》

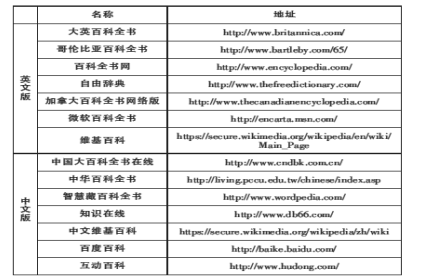

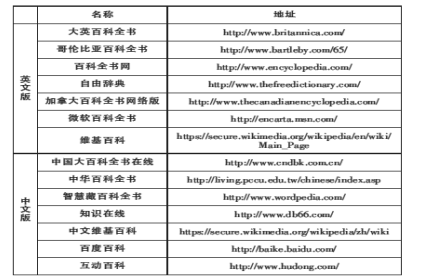

材料三:

(1)依据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期书籍产生的变化,并分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析18世纪出现的近代西方百科全书的特点。

(3)依据材料三并结合所学知识,如何看待网络阅读。

2019·安徽·一模

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网