材料一 中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物。《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录,大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。

材料二

材料三 开封是之前从未有过的新型都城,它展现了前所未有的都市布局和生活方式。街道布局不规则,门朝大街而开的各种形状的房子被街巷连接起来;靠近城门的繁华郊区熙熙禳禳,到处是仓库、酒馆、商铺和娱乐场所……御街,也称天街,是城市的中轴线,街长4公里。御街两旁分布着各式店铺;州桥的西南是著名的张家油饼铺,上新桥的南边是每日杀猪千头的屠宰场,许多购物的地方都有不少专售衣服、装饰品、珠宝的作坊和店铺,州桥以南地方的夜市因猪肉、野味及其他美味佳肴而闻名。京城常年无休,娱乐场所被称为“瓦子”,其服务范围广,价格高低不一。

——摘编自卜正民《哈佛中国史——宋的转型》

材料四 1550年以前,苏州府(七个州县)有市镇102个,松江府(七个县)有市镇59个。乾隆《吴江县志》说:“凡邑中所产,皆聚于盛泽镇,天下衣被多赖之,富商大贾数千里辇万金来买”,(明成化、弘治后)“居民乃尽逐绫绸之利,有力者肩人织挽,贫者皆自织”。兴起于明初的双林镇,其时“户不过数百,口不过千余”,明末清初增至三千余户,嘉庆、遒光之际发展成接近万户的大镇。到了19世纪初,在江南大部分地区,工业的地位已与农业不相上下。用西欧的标准来衡量,此时的江南农村可能已经“过度工业化”了。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用大豆的特点和作用。

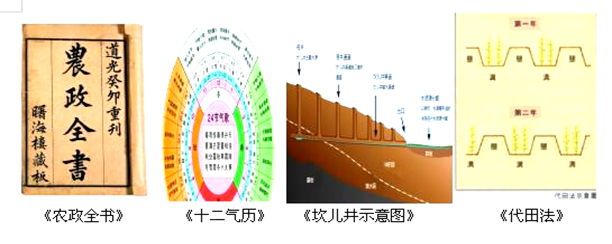

(2)精耕细作是中国古代农业的显著特点。根据材料二和并结合所学知识归纳这一特点的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括宋代城市发展的特点。

(4)你是否赞同材料四中江南农村已经“过度工业化”的观点,并说明理由。

材料一 开封是之前从未有过的新型都城,它展现了前所未有的都市布局和生活方式。街道布局不规则,门朝大街而开的各种形状的房子被街巷连接起来;靠近城门的繁华郊区熙熙禳禳,到处是仓库、酒馆、商铺和娱乐场所……御街,也称天街,是城市的中轴线,街长4公里。御街两旁分布着各式店铺;州桥的西南是著名的张家油饼铺,上新桥的南边是每日杀猪千头的屠宰场,许多购物的地方都有不少专售衣服、装饰品、珠宝的作坊和店铺,州桥以南地方的夜市因猪肉、野味及其他美味佳肴而闻名。京城常年无休,娱乐场所被称为“瓦子”,其服务范围广,价格高低不一。

——摘编自卜正民《哈佛中国史——宋的转型》

材料二 随着农村商品经济水平的提高,在明代中后期,一批乡村市镇脱颖而出,成为手工业和商业中心。广东茂名梅篆墟,地处水陆交驰的交通线上,各地商人来这里坐肆列市。清初叶梦珠记述,松江府朱泾镇标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。松江府新场镇以盐场新迁而名,赋为两浙之最,是著名盐业市镇。正德年间《姑苏志》载该府市镇达73个之多,以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇l5里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

——摘编自《中国全史》,吉林大学出版社,2011年版

材料三:直到16世纪中叶,利物浦还只是一个人口只有500人的小镇。1650年代英国内战后,利物浦的贸易和居民人数开始缓慢增长。踏入十八世纪,同西印度群岛的贸易超过了同爱尔兰和欧洲的贸易,利物浦开始发展。而奴隶贸易的利润帮助该市迅速繁荣起来,到18世纪末,利物浦控制了欧洲41%,英国80%的奴隶贸易。同时这里也是英国工业革命的主要地区之一,1830年世界上第一条客运铁路在利物浦和曼彻斯特之间开通。到十九世纪初,40%的世界贸易通过利物浦船坞,利物浦的人口继续快速增加,最终成为英国第二大都市。

——摘编自百度百科《利物浦》

材料四 上海英租界是最早的租界,1845年通过《上海租地章程》划定,1863年与美租界合并而成上海公共租界,租界内实行自治管理,不由英国派遣总督,而是成立市政管理机构——工部局,担任市政、税务、警务、工务、交通、卫生、公用事业、教育、宣传等职能,兼有西方城市议会和市政厅的双重职能。租界因享有公民领事裁判权,中国政府不能轻易干涉租界内部事务,难以对租界内的行为进行司法活动从租界引渡犯罪的公民就会很困难,这个特点也往往令租界成为一些持不同政见者或战争时期平民的最佳避难场所。

——摘编自搜搜百科《外国租界》

材料五:《19世纪西欧主要国家与中国城市和农村人口统计表》

| 国家 | 总人口(单位:万人) | 农村人口百分比 | 城市人口百分比 |

| 英国(1851年) | 约1800 | 48% | 52% |

| 法国(1851年) | 约3600 | 75% | 25% |

| 中国(1851年) | 约43200 | 89% | 11% |

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市发展的特点。

(2)根据材料二,概括指出明清时期江南乡村城镇化的主要原因和特点,结合所学知识分析这一时期江南乡村市镇大量出现对经济发展的主要影响。

(3)依据材料三,概括指出曼彻斯特发展成为近代城市的因素。

(4)根据材料四并结合所学知识,概括上海公共租界出现的背景及其对中国的影响。

(5)材料五反映出中西在19世纪城市化进程中呈现什么差异?说明了什么本质问题?

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网