阅读下列材料,回答问题:

材料一 从晚明时期到清朝中期,约有500名耶稣会士来华,中国人从他们那里学到了大炮铸造法、历法、绘图、算术、天文、几何等西方文明,这为中国提供了使其自身现代化的机会。但这一缕微弱之光只在一小部分较进步的中国士大夫中隐约闪亮,中国的士大夫总体上对自己的文化遗产自负非凡,以至不承认需要吸收外来学识。与此同时,传教士也将汉学传回了欧洲,利玛窦翻译的《孔子四书》于1687年在巴黎出版,1682年耶稣会士向教皇呈现了400多部中国典籍译本。欧洲第一次领略了中国文化的博大精深,一些大思想家如歌德、伏尔泰、亚当·斯密等成为中华文明的崇拜者。欧洲上空弥漫着进步的气息。

——徐中约《中国近代史》

材料二 西方思想的涌入,始于鸦片战争前对圣经和宗教小册子的翻译。1861-1895年间,译著范围扩展到外交、军事、自然科学和技术方面,其中应用科学占40%,自然科学占30%。

这段时期,从英美国家翻译来的著作占全部的85%。1895年后,对西方作品的翻译不仅局限于军事和技术方面,还包括政治体制、经济体制、社会结构、科学和哲学思想等方面。

1902-1904年的全部译著中,社会科学占255%,历史和地理占24%,自然科学占21%,应用科学占105%,哲学和文学占113%,其中译著来自日本的占62%。

请回答:

——徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一,指出在中外文化交流碰撞中,中国和西方的态度分别是什么?指出它们各自产生的影响。

(2)根据材料二概括近代中国译著外国作品的变化趋势,并结合时代背景分析原因。

(3)结合上述材料,你认为哪些因素会推动中外文化交流。

阅读材料,完成下列要求。

材料一从晚明时期到清朝中期,约有500名耶稣会士来华,中国人从他们那里学到了大炮铸造法、历法、绘图、葬术、天文、几何等西方文明,这为中国提供了使其自身现代化的机会。但这一缕微弱之光只在一小部分较进步的中国士大夫中隐约闪亮,中国的士大夫总体上对自己的文化遗产自负非凡,以至不承认需要吸收外来学识。与此同时,传教士也将汉学传回了欧洲,利玛窦翻译的《孔子四书》于1687年在巴黎出版,1682年耶稣会士向教会呈献了400多部中国典籍译本。欧洲第一次领略了中国文化的博大精深,一些大思想家如歌德、伏尔泰、亚当·斯密等成为中华文明的崇拜者。欧洲上空弥漫着进步的气息。

——摘编自徐中约《中国近代史》

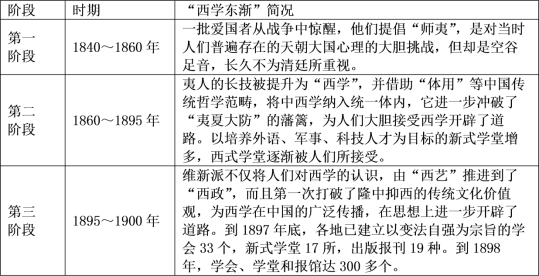

材料二19世纪中期以来“西学东渐”简表

| 阶段 | 时期 | “西学东渐”简况 |

| 第一阶段 | 1840~1860年 | 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。 |

| 第二阶段 | 1860~1895年 | 夷人的长技被提升为“西学”,并借助“体用”等中国传统哲学范畴,将中西学纳入统一体内,它进一步冲破了“夷夏大防”的藩篱,为人们大胆接受西学开辟了道路。以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接受。 |

| 第三阶段 | 1895~1900年 | 维新派不仅将人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”,而且第一次打破了隆中抑西的传统文化价值观,为西学在中国的广泛传播,在思想上进一步开辟了道路。到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33个,新式学堂17所,出版报刊19种。到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。 |

——据葛兆光《中国思想史》等整理

(1)根据材料一,指出中国和西方对待中西方文化文流的不同态度及其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出国人对待西方文化的态度和认识的变化并分析原因。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网