材料分析题 适中0.65 引用1 组卷54

阅读下列材料,结合所学知识,回答相关问题。

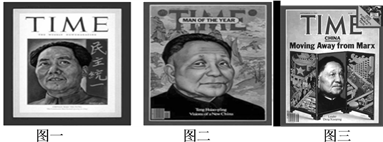

材料一在西方世界日益关注中国的过程中,《时代》周刊是最典型的代表。毛泽东和邓小平曾分别于1949年3月和1979年1月、1985年9月成为《时代》周刊的封面人物。

——2007年2月7日京西社区

注:

图一标题写着:中国正迈步走向民主统一。

图二标题写着:邓小平,中国新时代的形象。

图三标题写着:中国正在远离马克思。画面对毛和邓两个不同时代的生活进行了对比。一边是革命的队伍高举着马克思的画像,农民在田里插秧;另一边是忙忙碌碌的上班族,高楼大厦,汉堡包,照相机等消费品。

(1)图一、图二中《时代》周刊将上述两人列为当时封面人物的主要原因分别是什么?1981年,邓小平在对毛泽东评价方面作出了怎样的贡献?

(2)以上述两人为代表的中国共产党人把马克思主义中国化的理论成果各是什么?

(3)你如何看待图三中《时代》周刊标题的观点?用改革开放三十年来的实践论证你的观点。

17-18高二下·西藏·阶段练习

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网