材料一 我们即将迎来改革开放三十周年。……从那时以来,中国共产党人和中国人民以一往无前的进取精神和波澜壮阔的创新实践,谱写了中华民族自强不息、顽强奋进的壮丽史诗,……社会主义中国的面貌……发生了历史性变化。……从农村到城市、从经济领域到其他各个领域,全面改革的进程势不可挡地展开了;从沿海到沿江沿边,从东部到中西部,对外开放的大门毅然决然地打开了。

——中共十七大报告

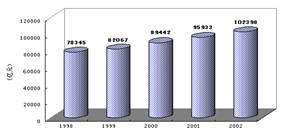

材料二 1998-2002年国民生产总值变化示意图

材料三 2007年,我国社会事业加快发展,人民群众在教育、医疗、住房、就业、收入分配和社会保障等六大民生领域得到的实惠越来越多。其中,居民人均可支配收入扣除物价因素之后,城镇居民实际增长约13%,超过GDP增长速度;农民增长约8%。

—国家统计局网站

请回答:

(1)材料一中“历史性变化”的伟大起点指的是什么?做出了哪些重大决策?

(2)依据材料一、二、三概述“社会主义中国的面貌”发生了哪些变化?

(3)结合所学知识概述改革开放以来,我国在突破旧的经济体制建立新的经济体制方面进行了哪些具有中国特色的成功探索。

(4)综合以上材料分析改革和社会发展之间的关系。

材料一 40年来,农村改革波澜壮阔,一系列石破天惊的改革壮举推动农村发生革命性变化。农业科技进步贡献率达到57.5%,农作物耕种收综合机械化率达到68%,带动广大小农户迈向农业现代化。粮食产量由6000多亿斤提高到1.2万亿斤,农民收入由130多元增长到1.4万多元,实际增长17倍多。农村居民家庭人均住房建筑面积增加近40平方米。城镇化率比1978年提高40.6个百分点,第一产业就业占比由70.5%下降到27%,城乡居民收入比由3.3∶1下降到2.7∶1。

——摘编自韩长赋等《改革开放40周年理论研讨》

材料二 20世纪整个80年代,中国改革开放的战略重点主要在广东福建沿海布局,推动了以深圳为代表的区域开发。然而,到20世纪80年代末90年代初,国内外局势中产生了不利于中国改革开放的因素。处在战略转折关头的中国,将突破口敲定为浦东的开发、开放……邓小平关于浦东的开发、开放则是从国家战略层面来谋划的,发挥我国最大的经济中心城市-上海对整个中国经济发展的作用,带动我国长江三角洲和长江流域经济带的腾飞。

——摘编自李正图《浦东开发开放模式研究》

材料三 深圳1980年和2019年社会经济发展数据对照表

| 项目时间 | 地区生产总值 (单位:亿元) | 财政收入 (单位:亿元) | 外贸进出口总额 (单位:亿美元) | 居民人均可支配收入 |

| 1980 | 2.7 | 1 | 0.18 | 1978元(1985年) |

| 2019 | 22000 | 9424 | 4315 | 6.25万元 |

(1)阅读材料一,概述改革开放以来中国农村的重大变化。结合所学,指出针对农村的“改革壮举”。

(2)阅读材料二并结合所学,概括浦东地区开发开放的原因。

(3)以上海、深圳发展传奇为代表的“中国崛起”,令人叹为观止。综合材料二、三并结合所学,请选择阐述:①指出深圳在中国改革开放中的历史地位,并简要分析经济特区的特殊之处。②以上海地区改革开放的相关史实及其意义,说明“中国崛起”主要得益于自身的改革开放。

材料一 十年实践,使我们形成了“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”这样一个多层次,有重点,点面结合的对外开放结局,在我国沿海建立了从南到北的包括2个直辖市、25个省辖市、67个县、约1.5亿人口的对外开放前沿地带,这对迎接世界经济重心向太平洋地区转移,加速我国现代化建设将发挥着重要作用。

——《中国经济体制十年》

材料二 中国改革开放的大事年表(部分)

| 时间 | 大事 |

| 1978年 | 中共十一届三中全会做出实行改革开放的历史性决策。改革首先在农村取得突破性进展,安徽凤阳小岗村实行包千到户 |

| 1980年 | 中央决定建立四个经济特区,吸引和利用外资、引进国外先进技术和管理经验。 |

| 1984年 | 中共十二届三中全会通过《关于经济体制改革的决定》,改革的重点从农村转向城市。国家进一步开放14个沿海城市。 |

| 1992年 | 南方谈话、中共十四大召开,提出建立社会主义市场经济体制的改革目标。对外开放向纵深推进相继开放沿江城市和乌鲁木齐等内地省会 |

| 1997 | 中共十五大提出“走出去”战略。 |

材料三 中国国内生产总值和对外贸易简表(部分)

| 国内生产总值 | 由 1978 年的 1 400 多亿美元,提高到 2004 年的 1.65 万亿美元 |

| 对外贸易 | 从 1978 年到 2004 年为世界贸易增长做出了12%的贡献。 |

| 加入 WTO 的3年里,中国进口了大约 1.2 万亿美元的商品。 |

——据吴恩远等《改革开放的中国与世界》整理

(1)结合所学,指出材料一中的四个经济特区。根据材料一概括改革开放后形成的对外开放的格局,并分析对外开放的目的。

(2)根据材料二,结合所学,分别指出农村和和城市经济体制改革中的制度创新。并根据材料一、二,概括中国改革开放进程的特点。

(3)结合所学,写出中国加入wto的时间,并根据材料三,概述在改革开放后中国所取得的巨大成就。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网