材料分析题 适中0.65 引用1 组卷269

区域经济的发展各具特色。阅读下列材料,回答问题。

材料一 宋代兴起了新的经济形式“草市镇经济”。(见宋代草市镇表)

(表据傅宗文《宋代草市镇研究》整理)

(1)根据材料一,指出宋代四川与江南地区市镇的不同。结合所学知识分析江南市镇发展的原因。

材料二 人类历史向世界历史的转变,不是“自我意识”、宇宙精神或者某个形而上学怪影的某种抽象行为,而是纯粹物质的、可能通过经验确定的事实,每一个过着实际生活的、需要吃、喝、穿的个人都可以证明这一事实。(《马克思恩格斯全集》第三卷)

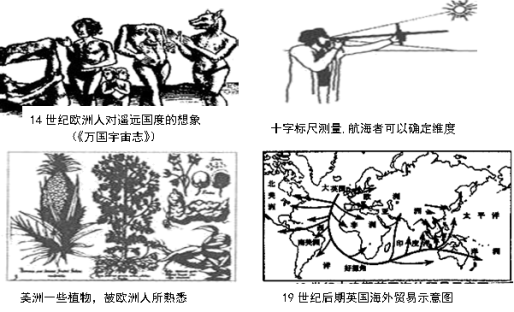

(2)根据材料二并结合图信息,对“人类历史向世界历史转变”予以说明。

材料三

(3)根据材料三概括苏俄与美国在促进农业发展方面的相似之处。

材料一 宋代兴起了新的经济形式“草市镇经济”。(见宋代草市镇表)

| 宋代草市镇 | |||||

| 四川盆地 | 江南地区 | ||||

| 地域名 | 市镇数(个) | 功能 | 地域名 | 市镇数(个) | 功能 |

| 成都府路 | 202(179镇23市) | 茶叶、盐业的贩运、买卖为主 | 两浙西路 | 258(58镇200市) | 桑蚕缫丝、制笔、冶铸、榨油等 |

| 潼川府路 | 450(370镇80市) | 两浙东路 | 330(54镇276市) | ||

| 利州路 | 135(115镇20市) | ||||

| 夔州路 | 117(89镇28市) | ||||

| 合计 | 904(753镇151市) | 588(112镇476市) | |||

| 市镇密度 | 0.003个/ km² | 0.005个/ km² | |||

(表据傅宗文《宋代草市镇研究》整理)

(1)根据材料一,指出宋代四川与江南地区市镇的不同。结合所学知识分析江南市镇发展的原因。

材料二 人类历史向世界历史的转变,不是“自我意识”、宇宙精神或者某个形而上学怪影的某种抽象行为,而是纯粹物质的、可能通过经验确定的事实,每一个过着实际生活的、需要吃、喝、穿的个人都可以证明这一事实。(《马克思恩格斯全集》第三卷)

(2)根据材料二并结合图信息,对“人类历史向世界历史转变”予以说明。

材料三

| 苏俄新经济政策的农业法令 | 1921年3月21日俄共(布)第十次代表大会颁布《关于以实物税代替余粮收集制》法令,规定农民交纳粮食税后,剩余的粮食等农产品可以到市场交换物品。 1922年,政府通过《土地法令大纲》,允许农民自由使用土地和在苏维埃监督下出租土地和雇佣工人。 |

| 罗斯福新政中的农业法案 | 1933年5月12日,美国国会通过了第一部《农业调整法》。该法案采取的主要策略是“限额耕种”,农户自愿与政府签订市场协议,凡是根据政府“按户分配耕地面积计划”,“自愿”减少耕地、限制产量的农户都可以得到政府的津贴。 1938年罗斯福签署了新的《农业调整法》。该法规定由新成立的商品信贷公司以略低于1909~1914年“平价”的价格标准向农民贷款,如果农产品价格下跌低于政府定价,则农户可将剩余产品交商品信贷公司,由公司负担差价。如果市场价高于政府定价,则农民可以在市场出售剩余农产品以归还政府贷款。 |

(3)根据材料三概括苏俄与美国在促进农业发展方面的相似之处。

2015·四川宜宾·一模

类题推荐

区域经济的发展各具特色。阅读下列材料,回答问题。

(据傅宗文《宋代草市镇研究》整理)

(1)根据材料一,从数量、密度、功能三方面指出宋代四川与江南地区市镇的不同。结合所学知识分析宋代江南市镇发展的原因。

(2)结合所学知识,材料二中的每张图片各反映出什么历史信息。从图中可看出世界历史发展的怎样一种趋势。

材料一 宋代兴起了新的经济形式“草市镇经济”。(见宋代草市镇表)

| 宋代草市镇 | |||||

| 四川盆地 | 江南地区 | ||||

| 地域名 | 市镇数(个) | 功能 | 地域名 | 市镇数(个) | 功能 |

| 成都府路 | 202(179镇23市) | 茶叶、盐业的贩运、买卖为主 | 两浙西路 | 258(58镇200市) | 桑蚕缫丝、制笔、冶铸、榨油等 |

| 潼川府路 | 450(370镇80市) | 两浙东路 | 330(54镇276市) | ||

| 利州路 | 135(115镇20市) | ||||

| 夔州路 | 117(89镇28市) | ||||

| 合计 | 904(753镇151市) | 588(112镇476市) | |||

| 市镇密度 | 0.003个/ km² | 0.005个/ km² | |||

(据傅宗文《宋代草市镇研究》整理)

材料二

(1)根据材料一,从数量、密度、功能三方面指出宋代四川与江南地区市镇的不同。结合所学知识分析宋代江南市镇发展的原因。

(2)结合所学知识,材料二中的每张图片各反映出什么历史信息。从图中可看出世界历史发展的怎样一种趋势。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网