材料分析题 适中0.65 引用1 组卷34

漫画家张乐平在20世纪30年代的上海见到了很多无依无靠的孩童,由此创造出著名漫画人物“三毛”。阅读材料,完成下列要求。

(1)解读图1蕴含的历史信息,并推测图2中作者的心态和对局势的看法。

(2)有人从成书时间和漫画作品特点等方面评价《三毛从军记》史料价值不高。你是否同意这一说法?结合材料二说明理由。

历史与漫画:张乐平笔下的三毛

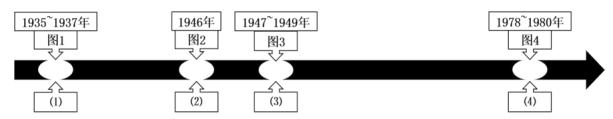

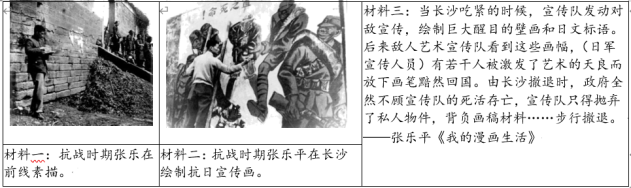

材料一 图1为1935—1937年早期的三毛作品之一《爱国未遂》。三毛见宣传画上老虎吞下中国版图,号召孩子打虎,却被警察关进笼子,笼子上书“捣乱分子,特此示众”。图2为1946年《三毛从军记》系列作品中的最后一幅。胜利后的三毛在阵亡将士墓地中,墓地的道路呈现代表胜利的“V”字形。

材料二 当长沙吃紧的时候,宣传队发动对敌宣传,绘制巨大醒目的壁画和日文标语。后来敌人艺术宣传队看到这些画,(日军宣传人员)有若干人被激发了天良而放下画笔黯然回国。由长沙撤退时,国民政府全然不顾宣传队的死活,宣传队只得抛弃了私人物件,背负画稿材料,由田汉先生率领步行撤退。经湘潭到衡山,悲惨情形,莫可言状。这时候的衡阳,因受长沙大火(抗日战争时期国民政府以“焦土抗战”为名火烧长沙,发生于1938年11月12日)的影响,人心浮动,人们惶惶不可终日。宣传队抵达的第一天就连夜赶制画稿,于第二天开出展览会,以淡静的工作来安定浮动的人心,收效是极大的。

——摘编自张乐平《我的漫画生活张乐平》

(1)解读图1蕴含的历史信息,并推测图2中作者的心态和对局势的看法。

(2)有人从成书时间和漫画作品特点等方面评价《三毛从军记》史料价值不高。你是否同意这一说法?结合材料二说明理由。

2024·河北·模拟预测

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网