材料分析题 适中0.65 引用1 组卷23

阅读材料,回答问题。

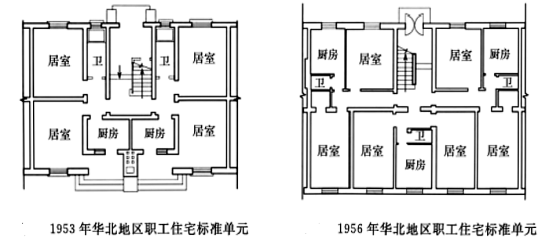

(2)结合所学知识,对华北地区职工住宅标准单元变化的原因做出合理解释。

20世纪50年代的工人新村及住宅

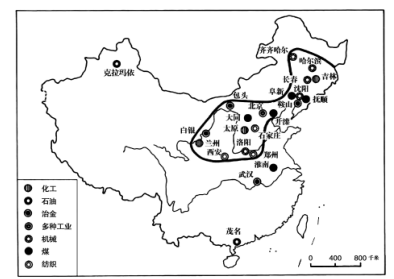

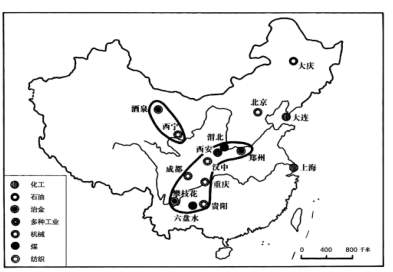

材料一 20世纪50年代,为解决“156项”工程工人及其家属的居住问题,我国建设了大量工人新村。

图1 工人新村分布图 图2 工人新村建筑形式分类情况(单位:处)

—据周千智《“156项”工程工人新村更新策略研究》等

材料二 20世纪50年代华北地区职工住宅标准单元

图3 图4

一梯两户、一户两室(人均居住面积9平方米)一梯三户、一户两室(人均居住面积4平方米)

——孟璠磊等《新中国计划经济初期工人住宅设计标准演变及其遗产价值研究(1949—1962)》

(1)指出图2、图3反映的工人新村建设特点,并结合所学知识说明其原因。(2)结合所学知识,对华北地区职工住宅标准单元变化的原因做出合理解释。

23-24高二上·山东德州·期末

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网