论述题 较难0.4 引用4 组卷325

阅读材料,完成下列要求。

根据材料并结合所学知识,谈谈你对“政治”概念演进的认识。(要求:观点明确,持理有据,论证充分,表达清晰。)

材料“政治”概念的演进”

| 时间 | 概念内涵及使用情况 |

| 19世纪80年代以前 | “政”属“政事、行政”范畴,多为“防民以正”之意,“治”属“治理、管理”范畴,甚少连用,多引申为治理国家所施行的措施。 |

| 19世纪80年代 | “政”“治”两字开始连用王韬《达民情》:“试观泰西各国,凡其驳骏日盛,财用充足,兵力雄强者,类皆军民一心。无论政治大小,悉经议院妥酌,然后举行。” |

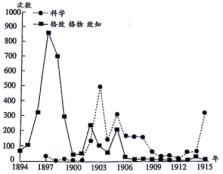

| 维新变法时期 | “政治”使用开始广泛化,书籍分设“政治门”,囊括家国政治学、政体书、议院书等。 《时务报》每期开设译报专栏,翻译日本《政党论》等文中关于“政治为何物”论断,指出专制体制下的愚民政策,"不复使知政治为何物",文明社会是国民“通晓治体”、“参与大政”,于是才有政党、才有立宪政治。 |

| 20世纪初期 | “政治”上升为关键词,对“政治""国家”“政府”“国体”等概念辨析“政治之目的一曰为国家本身谋利益,二曰为构成国家之个人谋利益”“政治者,一国办事之总机关也,非一二人所得有之事也。 |

23-24高三上·黑龙江齐齐哈尔·期中

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网