材料一 被誉为“今天最伟大的公路自行车赛”的环法自行车赛是法国独具一格的体育比赛。有人曾评价其“虽与商业利益直接相联系,但环法自行车赛自始至终所蕴含的意识形态背景则给予它比体育竞赛更重要的地位。”

——【法】乔治·维加雷洛《体育神话是如何炼成的》

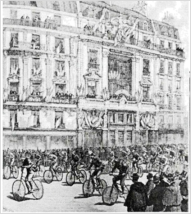

左图:1880年代末发明的自行车使人们设想出“长距离”赛车活动,使报纸有了新市场,图为巴黎—布雷斯特自行车赛的出发点,1891年9月。

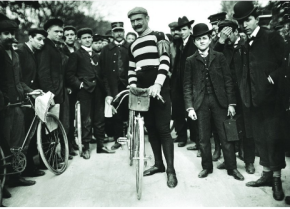

右图:摄于1904年环法自行车赛。

材料二 19世纪最后30年,随着产业工人规模的不断扩大、实际工资的增长以及生活水平的显著提高,他们有了更多闲暇时间,观看或者直接参与到体育运动中。板球、橄榄球和足球已不再是某个地区或者某个群体的运动,他们从中产阶级青少年的体育运动发展为工人阶级广泛参与和观看的项目,成为整个英国所有阶层共有的兴趣爱好……中产阶级提供了最初的动力,正是他们在公学对贵族运动的创造性模仿、对粗俗的足球运动等的现代化改造,使其成为民族文化认同与国家文化认同的重要媒介。他们对体育的宣传、教育和实践,塑造了勇敢、纪律道德认同感与意识形态,进而主导了维多利亚时代英国的文化认同。

——摘编自杨松《19世纪英国体育运动的发展及其在帝国传播研究》

材料三 南京国民政府时期的执政者认为举办全国性运动大会在国际社会彰显其执政合法性和扩大其执政权威性大有裨益。1927 年开始,执政的南京国民政府对全运会大力扶持,其全面介入也推动了该时期全运会的发展。许多参加国际赛事的运动员(如远东运动会和奥运会) 都来自于大会赛场的选拔。此外,全国运动大会和国货运动(1900 - 1937年)之间的密切关系,为推动国家民族主义的发展提供了重要动力和多元维度……通过鼓励国人购买国货支持民族本土工业,表达对国家的忠诚。紧随国货运动的步伐,全运会赛场“洋货”渐被“国货”取代。为满足国人日益增长的体育消费需求,民族本土体育制造商声势渐起。“体育救国”、“国货救国”口号席卷全国,诸多体育用品厂商响应爱国热情自发为全运会和参加全运会的运动队捐赠体育器材装备。

——摘编自陈伟、方千华、刘利《百年之变:全运会视野下的国家认同建构》

(1)根据材料一并结合所学,解读“与商业利益直接相联系”和“它比体育竞赛更重要的地位”的具体内涵。

(2)根据材料二,概括英国体育赛事兴起的原因。结合所学分析其对英国社会的影响。

(3)根据材料三,归纳南京国民政府时期举办全运会的原因,并结合所学分析全运会、国货运动与材料中反应的社会现象的关系。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网