材料分析题 适中0.65 引用5 组卷211

某学习小组在进行“宋代的基层治理”主题探究时,搜集了如下材料。阅读材料,回答问题。

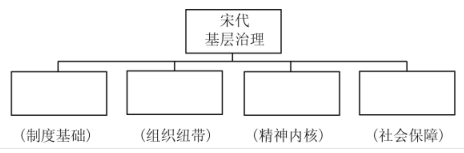

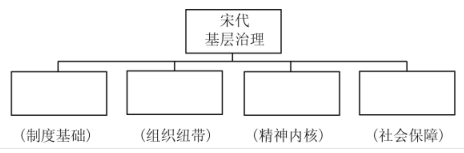

(1)请以四则材料为基础,完善宋代基层治理体系结构图。

(2)有学者认为,宋代政府通过调整地方基层社会的管理体制,以新的政策工具调动管理资源,延展了国家统治力。结合四则材料,谈谈你对该观点的理解。

宋代的基层治理

材料一 宋代户籍在实行城乡分别治理的基础上,又将户口划分为主户与客户分别列入户籍。城市主户划分为十等,乡村的主户划分为五等,作为征发赋役的依据。

——摘编自金裕凤《中国古代户籍制度及特点》

材料二 宋代注重民众的自我管理和监督,在乡里的基础上,实行保甲制度。县一级的基层官员,在推动政务与建设上常要籍助地方的力量,基层组织及其管理人员越来越职役化,地方豪强与菁英——地方官员——基层武力与胥吏构成了基层社会的三个支柱。

——摘编自黄宽重《从中央与地方关系互动看宋代基层社会演变》

材料三 《吕氏乡约》用合约文字的方式概括了此前中国乡村社会中那些世代相续、口耳相传的成训习俗。“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”四条目用通俗的语言规定了处理乡党关系的基本准则和乡民安身立命的行为规范。

——摘编自杨亮军《宋代基层社会治理体系中的乡约》

材料四 宋朝多次下诏敦促各州府建立养老济贫机构,居养院、安济坊遍及全国各洲郡。到南宋时,发展出专业性的收养机构,如安老坊、婴儿局等。大宋律法《宋刑统》对社会保障救济作出规范,政府对执行不力的官员给予严厉惩办,并定期派“监司巡历检察”。

——摘编自赵映樁《宋代社会保障救济制度述略》

(1)请以四则材料为基础,完善宋代基层治理体系结构图。

(2)有学者认为,宋代政府通过调整地方基层社会的管理体制,以新的政策工具调动管理资源,延展了国家统治力。结合四则材料,谈谈你对该观点的理解。

22-23高二上·山东潍坊·期末

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网