材料分析题 适中0.65 引用3 组卷58

阅读材料,回答问题。

(1)指出①②③的史料类型,并依据上述史料概括唐代对外交流的特点。

(2)依据材料简析清朝对外贸易政策的影响。

材料一

| ① 开元初,栗田(日本使臣)复朝,请从诸儒受经……其副朝臣仲满慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙、仪王友(官职名称),多所该识(掌握众多学识),久乃还。 ——《新唐书》 | ②

榆林窟壁画《玄奘西行求法》 | ③

在印度西亚打捞的一艘唐代商船中,发现的带阿拉伯人像的长沙窑瓷器 |

材料二 1757年,清朝将通商口岸缩减至广州一处,对外贸易皆由官府指定的广州“十三行”行商代理。清政府禁止外商在广州过冬,禁止外商雇役华人办事,规定外商平时不能随便走出商馆,只能在每月逢八之日出外游览散步,且人数不得超过十人,对华人出洋船只型制大小、货物品种数量、商贩水手人数、往返期限等,清政府也都有非常严格的规定。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)指出①②③的史料类型,并依据上述史料概括唐代对外交流的特点。

(2)依据材料简析清朝对外贸易政策的影响。

2022高二上·福建福州·学业考试

类题推荐

开放·交流·合作

①开元初,栗田(日本使臣)复朝,请从诸儒受经⋯⋯其副朝臣仲满慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙、仪王友(官职名称),多所该识(掌握众多学识),久乃还。——《新唐书》

②榆林窟壁画《玄奘西行求法》

③在印度尼西亚打捞的一艘唐代商船中,发现的带阿拉伯人像的长沙窑瓷器

(1)指出①②③的史料类型,并依据上述史料概括唐代对外交流的特点。

(2)依据材料概述清朝在对外贸易方面采取的措施,并结合所学简析其影响。

(3)依据材料,概括曾国藩的主张。

(4)从上表中任选两个事件,写出序号,提炼一个主题,结合所学对主题进行说明。

①开元初,栗田(日本使臣)复朝,请从诸儒受经⋯⋯其副朝臣仲满慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙、仪王友(官职名称),多所该识(掌握众多学识),久乃还。——《新唐书》

②榆林窟壁画《玄奘西行求法》

③在印度尼西亚打捞的一艘唐代商船中,发现的带阿拉伯人像的长沙窑瓷器

(1)指出①②③的史料类型,并依据上述史料概括唐代对外交流的特点。

1757年,清朝将通商口岸缩减至广州一处,对外贸易皆由官府指定的广州“十三行”行商代理。清政府禁止外商在广州过冬,禁止外商雇役华人办事,规定外商平时不能随便走出商馆,只能在每月逢八之日出外游览散步,且人数不得超过十人,对华人出洋船只型制大小、货物品种数量、商贩水手人数、往返期限等,清政府也都有非常严格的规定。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(2)依据材料概述清朝在对外贸易方面采取的措施,并结合所学简析其影响。

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募章思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》(1861年)

(3)依据材料,概括曾国藩的主张。

| 序号 | 事件 |

| ① | 1953年,《朝鲜停战协定》签署 |

| ② | 1955年,中国参加亚非会议 |

| ③ | 1971年,中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利 |

| ④ | 2001年,中国正式加入世界贸易组织 |

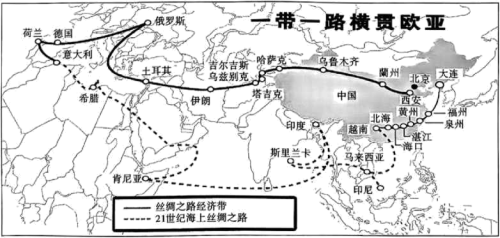

| ⑤ | 2013年,中国提出“一带一路”合作倡议 |

| ⑥ | 2020年,中非团结抗疫特别峰会召开 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网