材料一 汉武帝元狩二年,长城从令居修到了酒泉郡。元封元年,长城又从酒泉郡修到了玉门关,并建造了观察敌情的亭障。太初三年,又做居延塞以伸展至酒泉郡。……所建亭障耸于高岗,起伏且错落。李广利……调吏士数百在轮台及渠犁屯田,积蓄粮食,以供汉帝国使者之用。

——摘编自朱鸿《英雄在线:丝绸之路的开辟者和捍卫者》

材料二 唐朝建立,正值突厥势力强盛。东突厥政权连年发兵,侵扰唐朝北部边地。一部分朝臣提出“请修古长城,发民乘堡障”。唐太宗明确表示反对,“突厥灾异相仍,颉利不惧而修德,暴虐滋甚,骨肉相攻,亡在朝夕。朕方为公扫清沙漠,安用劳民远修障塞乎!”贞观三年冬天,唐太宗以颉利可汗背信援助梁师都的地方割据政权为由,命李靖讨伐东突厥。贞观四年,唐军大胜突厥。

——摘编自冯雨晴《唐太宗安边政策与治理模式述论》

材料三 在封建社会,“国家化”指中央王朝自上而下地对边疆地区进行控制的“一体化”整合过程。改土归流之后,新设州县土民争相纳赋、当差、入学,土民所修宗谱的族规、族训中,“输国赋”“急赋税”等都是最为常见的条款。土司制度之下,土司辖区各民族文化与外界文化区隔,清王朝在改流区大力推动儒家文化精神的全面传播,但并不要求在具体文化内容上整齐划一。以儒家文化精神为内核、多元文化内容并存的“一体多元”新文化模式逐渐确立。

——摘编自莫代山《改土归流与区域社会的“国家化”》

(1)根据材料一并结合所学,分析汉武帝治理长城沿线的历史影响。

(2)根据材料二,概括唐太宗讨伐东突厥的原因,结合所学指出唐太宗安定北部边地的措施。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐释:①概述清代改土归流的阶段特征,从“国家化”的角度,说明改土归流的历史意义。②指出清朝中央设置的主管边疆民族事务的机构名,概述清朝边疆政策的基本原则。

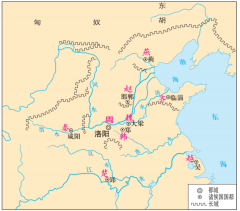

材料一

图1 战国形势图 图2 秦朝疆域图

材料二 长城是中国古代第一军事工程,自西周时期开始,延续不断修筑了2000多年。但也有一些王朝不主张大修长城,学术界有“唐代无长城”和“清不修边墙”之说(如下表)。

| 序号 | 长城沿线主要民族 | 史料 |

| ① | 突厥 | 贞观二年(628年)九月十六日,“己未,突厥寇边。朝臣或请修古长城,发民乘堡障,上曰‘突厥灾异相仍,颉利不惧而修德,暴虐滋甚。骨肉相攻,亡在朝夕。朕方为公扫清沙漠,安用劳民远修障塞乎!’” ——《资治通鉴·唐纪九》 |

| ② | 蒙古 | “帝王治天下,自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其实岂无边患?明末,我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见,守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城”“柔远能迩之道,汉人全不理会。本朝不设边防,以蒙古部落为之屏藩耳。” ——《清圣祖实录》 |

材料三 《义勇军进行曲(部分)》(1935年,田汉词,聂耳曲)

起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!

中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。

起来!起来!起来!

(1)对比图1和图2,指出秦朝长城的变化。从民族关系角度,分析变化的原因和意义。

(2)根据材料二、结合所学,在①②之中任选其一、概述该王朝应对材料中相应民族问题的具体举措。根据材料一、二、运用唯物史观,谈谈你对中国历史上“修长城”或“不修长城”的看法。

(3)根据材料三、结合所学,分析《义勇军进行曲》创作的时局背景。列举一例跟长城相关的英勇抗战史实,并用一句话概括抗战时期长城的新内涵。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网