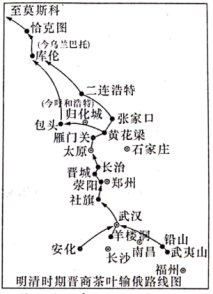

材料一 崇祯十一年(1638年),俄国使臣将中国茶叶带回并献给沙皇,自此在俄国社会各阶层掀起一股饮茶之风。1689年,中俄签订了《尼布楚条约》,条约规定“一切行旅有准往来文票者,许贸易无禁”,中俄双方边境贸易交流得到进一步发展。18世纪上半叶至19世纪上半叶,茶叶逐渐成为中国输俄的关键商品。晋商依靠自身区位优势和经商传统,垄断中俄茶叶贸易,史载:“内地商民至恰克图贸易者,强半皆山西人。”19世纪中期,茶叶占中俄贸易的比重一度高达94.9%,而此后中俄一系列不平等条约使俄商获得在中国内地参与中俄茶叶贸易的权利,晋商主导中俄茶叶贸易的地位逐渐被俄商取代。

——摘编自张舒《清代万里茶道述论》

材料 二万里茶道湖南段建筑遗产的类型包括古茶行、古茶厂、茶亭、茶园,码头、风雨桥、古驿道及古街等八大类,共计90余项。

万里茶道湖南段建筑遗产分布比例表

| 按区域划分 | 数量/项 | 比例% |

| 长沙 | 2 | 2.2% |

| 岳阳 | 25 | 27.5% |

| 益阳 | 39 | 42.8% |

| 株洲 | 3 | 3.3% |

| 娄底 | 22 | 24.2% |

| 合计 | 91 | 100% |

——据曹冬《基于空间组构的万里茶道湖南段文化线路遗产保护研究》绘制

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代开辟万里茶道的有利条件并分析其意义。

(2)史料是历史研究的依据。分别说明上述两则材料对研究万里茶道的史料价值。

材料一 17世纪后,伴随俄国社会逐渐形成饮茶之风,以晋商为主力军开辟了一条由中国内地通往欧洲,长达13000余公里的“世纪动脉”——万里茶道。1792中俄《恰克图市约》后,双方贸易快速发展。19世纪20年代,万里茶道上的茶叶贸易基本达到顶峰。然而第二次鸦片战争之后,万里茶道有了新变化(如下表)。1862年的《中俄陆路通商章程》,使俄商获得在华茶叶贸易免税、低税,及深入中国内地贸易的特权,晋商在与俄商的竞争中逐渐失势。1900年,俄国趁八国联军侵华动乱之机对在俄华商加重税收,加上1901年西伯利亚铁路建成通车,万里茶道受到致命打击。到20世纪初万里茶道逐渐退出历史舞台。

俄商贩华茶数量与在华茶行、人数

| 年份 | 贩华茶盛(担) | 占华商独俄茶比重(%) | 茶行家数 | 茶行人数 |

| 1868 | 13251 | 0.86 | ||

| 1872 | 318996 | 16.40 | 9 | 49 |

| 1878 | 336467 | 17.20 | 17 | 55 |

| 1887 | 782875 | 28.98 | 11 | 94 |

| 1894 | 834166 | 40.02 | 12 | 106 |

| 1898 | 946500 | 61.50 | 16 | 165 |

| 1910 | 974400 | 62.42 | 298 | 49395 |

| 1913 | 907000 | 62.83 | 1229 | 56765 |

资料来源:据李康华、夏秀瑞、顾若增编著《中国对外贸易史》(对外贸易出版社1981年版)附表6、附表7相关数据梳理。

——摘编自张舒《清代万里茶道论述》等

材料二 万里茶道见证了中蒙俄之间的贸易往来和文化互动,见证了沿线各民族的交往交流交融。各地区各民族在开辟、维护、繁荣万里茶道的历程中,培育了不畏艰险、勇于开拓、合作共赢、诚实守信的“茶路精神”,既继承了中华民族以诚相待、勤劳勇敢的优良传统,又赋予了开放创新的时代品质,是全人类共同的文化遗产。万里茶道作为文化线路遗产,是沿线各国人民价值观念、精神追求和文化认同的体现,也是推动构建人类命运共同体的重要载体。万里茶道申遗,符合打造文化交流互鉴平台的现实需要,顺应和平发展、合作共赢的时代潮流。

——摘编自黄柏权,巩家楠《万里茶道:跨越亚欧的“世纪动脉”》

(1)根据材料一概括万里茶道的特点,并结合所学知识分析第二次鸦片战争后“茶叶贸易有了新变化"的原因。

(2)综合两则材料并结合所学知识,说明“万里茶道”申报世界文化遗产的理由及意义。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网