材料分析题 适中0.65 引用2 组卷127

阅读下列材料,回答问题。

(1)根据材料一,结合所学知识分析殖民对于英国工业发展的作用。

(2)据材料二归纳19世纪末中国工业化发展的特点,并结合所学简要分析原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,对新中国成立初期工业化建设作简要评价。

材料一 英国工商业城镇几乎都和奴隶贸易相关。利物浦是奴隶贸易中心,利物浦的财富转化为资本,振兴了棉都曼彻斯特。工业化时期,殖民地是英国的主要出口对象,英国向殖民地的出口额占出口总额的40%,英国的出口以工业品为主,英国产的棉纺织品67%出口到殖民地,纺织业是决定英国经济的“台柱”。殖民地对西方国家有“社会安全阀”的功用,工业化期间,欧美农村人口移往城市,城市人口过剩危及社会稳定,几千万过剩人口移居殖民地,减轻了西方国家人口压力,提高了国内工资和就业率。

——摘编自葛正鹏主编《西方经济史论》

材料二 甲午战争后,民族矛盾日趋激化,抵制外货,设厂自救的呼声遍及全国。1895-1913年,中国近代民族工业进入初步发展时期,并且在1896-1898年和1905-1908年出现了两次投资工业的热潮。······值得指出的是,新投资本中80%以上属于商办企业,改变了甲午战争前以清政府投资为主特点,民族资本成为本国工业资本的主体。同时在工业企业的地区配置上,开始越出沿海、沿江口岸,逐渐向内地城市伸展;唯初步发展时期的工业主要是轻工业,重工业才见露头。

——360百科

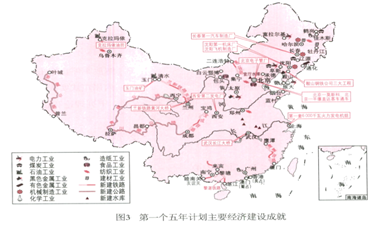

材料三 从1953年开始全国围绕苏联援建的156项工程开展全面的工业化建设。156项工程全部是重工业,尤其是国防工业。“一五”期间建立的工矿企业达到了1万个以上,······这些新兴项目的先后投产,使中国原有工业结构巨变,也使原有工业布局明显变化,一定程度改变了旧中国偏重沿海、沿江地区、内地稀少的现状。

——陈争平、兰日旭《中国近现代经济史教程》

(1)根据材料一,结合所学知识分析殖民对于英国工业发展的作用。

(2)据材料二归纳19世纪末中国工业化发展的特点,并结合所学简要分析原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,对新中国成立初期工业化建设作简要评价。

16-17高二下·湖南长沙·期末

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网