材料一

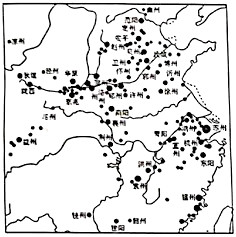

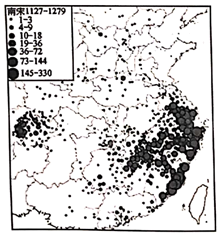

唐代进士籍贯分布图 宋代进士籍贯分布图

材料二1905年立停科举后,由于新旧人才的选拔皆处于过渡交替状态,官员的录取及任用不断突破既有规制的藩篱,情况日复杂:一方面,抡取新人才之责转至主持新式学务的学部,因各方渴求西学专门人才,新式学堂毕业生供不应求,“学生将近毕业,而各省已争先电调”,随着《奖励学堂出身章程》的出台,学部于考试学堂毕业生后,直接遣往各地任职,此举打破了唐以来取士与铨选分开的传统,自两汉后举士与举官再度合二为一.另一方面,外务部、商部、巡警部、民政部等新设门乃至各省督抚扶新政之急需,纷纷强调各自行事的特殊性,开取司选的吏部,从不同渠道、不同地域频奏调官员与留学生,举官之权大有下移之势。

一关晓红《清季引入近代文官考试的酝酿与尝试》

(1)根据材料一指出唐代至南宋进士籍贯分布的变化,并结合所学知识简要分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清选官制度变革的表现,并分析其产生的影响。

材料一 清政府向外国派遣公费留学生始于1872年。1871年,曾国藩、李鸿章的《挑选幼童前赴泰西肄业章程》规定,根据回国毕业生各人所长“分别奏赏顶带官阶差事”。1899年,总理衙门提出,对毕业回华得有文凭之各类学生,由总理衙门或各省督抚考试,以“评定优劣,量材委用”,在此尚未规定授予科名。1901年,清廷要求对于学成得有优等凭照回国者,统一组织考试,并分别给子各项出身奖励。1904年,清廷学务处拟订第一份留学毕业生考试章程《奏定考验出洋毕业生章程》,并于1905年举办第一届考试。该考试将学成考试和入官考试分开,学部举办的是学成考试,只授科名(如进士出身、举人出身等),不授官职,须再通过廷试(入官考试),才能授予实官,廷试仿照旧式科举办法举行。学成考试均须先行预试(甄录试),预试平均成绩不满50分,不得参加正场考试。当时,学部针对留学生中的旁听生、插班生等现象,指出“存取巧,论其成绩,既与本科正班生有别,又非预备进入本科,似非国家遣生求学之意。”

——摘编自荆月新《清末留学生选官制度的机制创新及其局限》

材料二 清末留学生考试的部分情况

预试 | 正场考试 | 廷试 | ||||

年份 | 参加人数 | 合格人数 | 时间 | 合格人数 | 届数 | 录取人数 |

1908 | 178 | 127 | 1905〜1911 | 1 388 | 4 | 824 |

1909 | 383 | 235 | ||||

1910 | 721 | 560 | ||||

1911 | 587 | 526 | ||||

——摘编自谢青《略论清末民初留学毕业生考试》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末留学生选官制度形成的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析清末留学生选官制度的特点及其影响。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网