中国古代的重要变法有许多次,变法所处时代不同,其历史意义也不尽相同。

(1)请将下列左侧不同时期的改革与右侧的时代要求相对应(填写数字)

| 改革 | 时代要求 |

| A.商鞅变法 | 1.为巩固统治,进一步适应民族交往交融发展 |

| B.北魏孝文帝改革 | 2.以变法实现富国强兵,适应社会大变动趋势 |

| C.王安石变法 | 3.缓解因冗官、冗兵造成的财政困难和统治危机 |

| D.张居正改革 | 4.国家刚经历剧烈的震荡和外敌打击,亟需自我拯救 |

| E.戊戌变法 | 5.为挽救封建统治的危机,并适应商品经济新发展的要求 |

| F.清末“新政” | 6.为应对中国“数千年未有之大变局”,探索救亡图存之路 |

材料一:令送粮无取僦(租赁),无得反庸(通“佣”),车牛舆重设必当名。然则往速 来疾,则业不败农。

——《商君书》(战国时商鞅及其后学的著作汇编)

(附译文:命令运送粮食的人不能花钱雇别人的车,更不准运粮车辆在返回时揽载私人 货物。车、拉车的牛、车在运粮时的载重量服役时一定要同注册登记时一致。如果这样的话, 那么运粮车就会去得迅速回来的也快,运粮的事就不会危害农业生产。)

(2)材料一体现的商鞅变法内容是( )

A.废除井田制 B.奖励耕织 C.奖励军功 D.建立县制

材料二:2002 年里耶出土的秦简记录了秦始皇时一条令文:“传送委输,必先悉行…… 急事不可留,乃兴徭。……田时也,不欲兴黔首”。

材料三:缪力本业,耕织致票帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。

——摘编自《史记.商君列传》

(3)材料二、三能否对材料一进行佐证,说明理由?

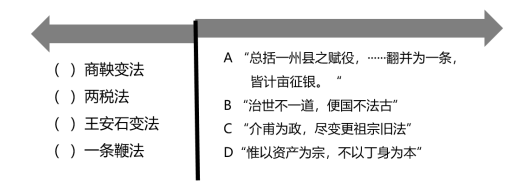

(1)请将下列左侧不同时期的变法与右侧的特征相对应(填写字母)

材料一 令送粮无取僦(租赁),无得反庸(通“佣”),车牛舆重设必当名。然则往速来疾,则业不败农。

——《商君书》(战国时商鞅及其后学的著作汇编)

(附译文:命令运送粮食的人不能花钱雇别人的车,更不准运粮车辆在返回时揽载私人货物。车、拉车的牛、车在运粮时的载重量服役时一定要同注册登记时一致。如果这样的话,那么运粮车就会去得迅速回来的也快,运粮的事就不会危害农业生产。)

(2)材料一体现的商鞅变法内容是

A.废除井田制 B.奖励耕织 C.奖励军功 D.建立县制

材料二 2002年里耶出土的秦简记录了秦始皇时一条令文:“传送委输,必先悉行……急事不可留,乃兴徭。……田时也,不欲兴黔首”。

材料三 缪力本业,耕织致票帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。

——摘编自《史记.商君列传》

(3)材料二、三能否对材料一进行佐证,说明理由?

材料四

| 王安石 | 卫鞅之于孝公,尽取秦法而更为之,尽取秦民而束缚驰骤之。虽甘龙辩说之烦,秦民言令不便者以千数,而鞅终不为沮,卒之国内大治,诸侯重足屏息,争西向而割地。 |

| 司马光 | 夫信者,人君之大宝也。国保于民,民保于信。非信无以使民,非民无以守国。(商)为相十年,人多怨之.—商君尤称刻薄,又处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘信以畜其民,况为四海治平之政者哉! |

(5)分析王安石与司马光对商鞅变法形成各自看法的原因。

为了进一步研究中国古代“变法”对中国社会的影响,同学们又找来了更多的材料加以探究,请阅读以下材料回答相关问题。

材料一 令送粮无取僦(租赁),无得反庸(通“佣”),车牛舆重设必当名。然则往速来疾,则业不败农。

——《商君书》(战国时商鞅及其后学的著作汇编)

材料二 2002年里耶出土的秦简记录了秦始皇时一条令文:“传送委输,必先悉行……急事不可留,乃兴徭。……田时也,不欲兴黔首”。

材料三 繆力本业,耕织致票帛多者复其身;事末利及息而贫者,举以为孥(官奴婢)。

——摘编自《史记·商君列传》

(1)材料二、三能否对材料一进行佐证,请说明理由。

材料四

| 王安石 | 卫秋之于孝公,尽取秦法而更为之,尽取秦氏而来缚驰骤之。虽甘龙辩说之烦,秦民言令不便者以千数,而鞅终不为沮,卒之国内大治,诸侯重足屏息,争西向而割地。 |

| 司马光 | 夫信者,人君之大宝也,国保于民,民保于信。非信无以使民,非民无以守国。(商)为相十年,人多怨之。——商君尤称刻薄,又处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘信以富其民,况为四海治平之政者哉! |

材料五 变法深刻地改变了秦国的政治、经济和社会面貌,使西秦由一个落后的、被东方各国所鄙视的戎狄之国,一跃而成为七雄之首,不仅为日后秦始皇统一中国奠定了坚实的基础,而且对整个中国封建历史进程都产生了深远的影响。商鞅变法的成功绝非偶然,诚如《荀子·强国》所云:秦“四世有胜,非幸也,数也。”商鞅变法是中国法制史上划时代的大事,它改变了秦国进而改变了古代中国政府管理制度的基本面貌。

——摘编自匡庆东《历史上的商鞅变法》

材料六 变法多年,除了使政府收入显著增加外,其他方面收效甚微,大宋王朝积贫积弱的局面并未改观。王安石尽管本着“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的无畏精神,积极投身变法,但他的变法急功近利,脱离实际,结果欲速不达,反而致使“天下汹汹”。王安石背后的宋神宗,在变法初期给予了王安石大力支持,但随着变法的逐步提升。在不断加大的阻力面前开始动摇。王安石想富国富民,但他的“因天下之力,以生天下之财,取天下之财,以供天下之费”的理想,在实际执行过程中,重点却偏向了“取天下之财”,百姓的负担不仅没有减轻,反而更加严重了。而且变法是在北宋的上层建筑不能有效维护其经济基础和促进社会生产发展的这种背景下发生的,改良是不可能解决封建社会固有的矛盾的,其改革的失败是必然的结局。

——摘编自张守慧《论商鞅变法和王安石变法之成败及其现实意义》

(3)同学们发现同样是“变法”,商鞅变法取得了成功,推动了秦国的发展。王安石变法却以失败告终,请根据材料结合所学知识,分析商鞅变法成功而王安石变法失败的原因。

材料一

| 改革 | 时代要求 |

| 1.商鞅变法 | A.为巩固统治,进一步适应民族交往交融发展 |

| 2.北魏孝文帝改革 | B.推动我国社会主义制度自我完善和发展 |

| 3.王安石变法 | C.缓解因冗官、冗兵造成的财政困难和统治危机 |

| 4.戊戌变法 | D.以变法实现富国强兵,适应社会大变动趋势 |

| 5.改革开放 | E.为应对中国“数千年未有之大变局”,探索救亡图存之路 |

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核……与此同时,选举权也集中到中央……代之以科举制。科举制是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……

——樊树志《国史概要》

材料三 19世纪初,英国的官吏任用制度仍受封建恩赐的影响,或实行个人赡徇制,或实行“政党分肥制”。而工业革命的完成使英国急需清廉高效的政府为其经济扩张服务,选拔有效的班子充实政府职务,改革呼声越来越高。这一时期,英国出版了大量著作和刊物介绍中国的科举制度,1870年以前,这类文献至少有120种。

——摘编自梁宁森《科举制:英国文官制度的起源》

材料四 根据社会政治形势的发展变化,及时地调整空间战略,是党夺取政权、掌握和巩固政权的基本经验之一。在城市与农村之间进行的空间战略选择与布局,一直是中国共产党在革命、建设和改革事业中必须面临的重大战略问题。

——摘编自崔保锋《空间思维与中共党史研究》

(1)请将表格左侧不同时期的改革与右侧的时代要求相对应(填写英文字母)

(2)根据材料二,分析科举制与以往选官制度相比有何不同?再结合所学知识分析科举制对中国古代政治的影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析英国文官考试制度确立的背景。

(4)根据材料四并结合所学知识,列举一个新中国成立以来党和国家在农村正确的“战略选择与布局”,并说明其战略意义。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网