材料分析题 适中0.65 引用2 组卷82

阅读材料,完成下列要求。

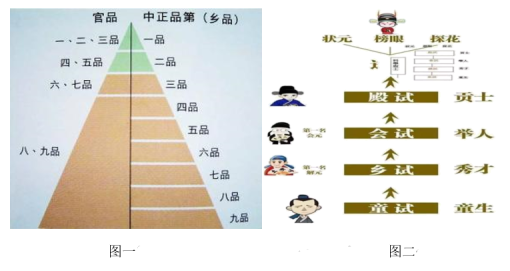

(1)根据材料一,指出先秦时期选官的主要途径,并结合所学知识指出该途径的特点。

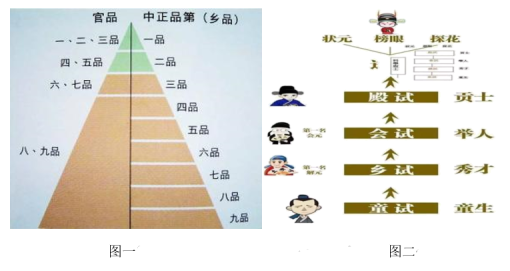

(2)结合所学知识,指出材料二中的图二(与图一相比较)所反映的选官制度在选拔标准上的进步性。

(3)根据材料三,概括宋朝改革选官制度的措施。根据上述材料谈谈对我们今天人才选拔制度制定的启示。

材料一 先秦时代……上至天子、封君,下至公卿、大夫、士,他们的爵位、封邑、官职都是父子相承的……直到占据这个爵位或官职的家族在政治斗争中失败为止。

材料二

材料三 宋朝时期的科举严防舞弊,坚持选拔人才与“严法、尚法”并行。在“王安石变法”的内容中,主张废除明经科,专注于进士科,不再考诗词,改为经义。当时政治需要重权经术的人才,不注重文艺。宋代人才选拔的科举考试相对于唐代更为严格。“糊名”法在当时已经相当成熟.主要是为了防止考官存心录取自己门生,结党营私。应试人员必须要以真才实学通过考试。

——《汉代至明清时期的人才选拔制度研究》

(1)根据材料一,指出先秦时期选官的主要途径,并结合所学知识指出该途径的特点。

(2)结合所学知识,指出材料二中的图二(与图一相比较)所反映的选官制度在选拔标准上的进步性。

(3)根据材料三,概括宋朝改革选官制度的措施。根据上述材料谈谈对我们今天人才选拔制度制定的启示。

21-22高一上·云南红河·阶段练习

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网