材料分析题 较难0.4 引用1 组卷132

阅读材料,回答问题。

根据材料和所学知识,对明朝迁都北京的历史进行阐释。

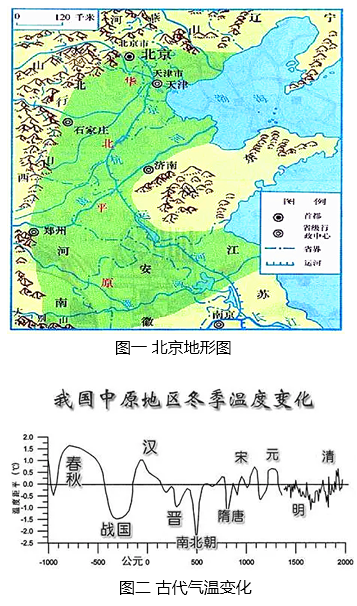

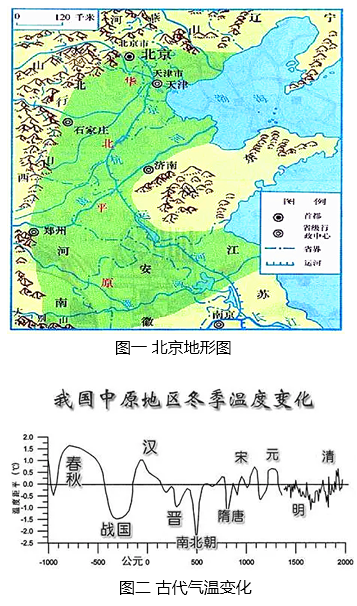

材料一 洪武二年,争论定都,太祖:“平定之初,民未苏息,若建于唐、宋之都,供给力役,悉资江南,重劳其民。若就北平,宫室不能无更作,亦未易也。今建业长江天堑,龙蟠虎踞,形胜之地,足以立国。”洪武六年,又曰:“朕建邦设都于江左,然去中原颇远,控制良难。”永乐十四年,成祖意迁都。召廷臣,廷议认为:北京“圣上龙兴之地,枕居庸,峙太行,连山海,俯中原,形胜控四夷,制天下。漕运日广,商贾辐辏,财货充盈……。”后迁都北京。成祖薨,仁、宣二宗称北京为“行在”,有复南京为都之意。正统六年,废北京“行在”之称,立为京师,后为定制。

材料二 梁方仲认为:“迁都北京,运河畅通,全国经济联系比以前更密切。商品经济进一步发展,沿运河城市繁荣起来了。”北方长城一线的安全与稳定,使江南经济得以持续发展。新宫学论道:“清朝也定都北京,全面继承明朝所建立‘北京体系’,使中华帝国的繁荣一直持续到18世纪末。”

材料三

根据材料和所学知识,对明朝迁都北京的历史进行阐释。

21-22高三上·山东·阶段练习

类题推荐

阅读材料,完成下列要求。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两汉至隋唐时期多数政权建都于长安的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明初定都南京的利弊,并分析明朝迁都北京的意义。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对古代都城选址的认识。

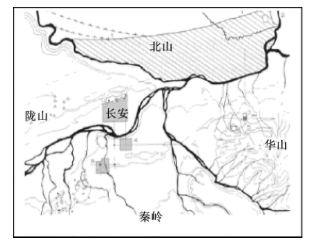

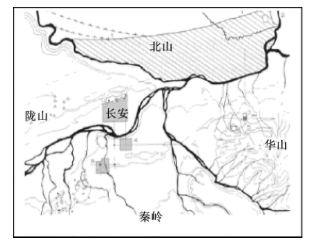

材料一 长安是两汉至隋唐时期建都最多的城市。西汉建立之初,刘邦本欲建都洛阳,娄敬言之日:“夫秦地被山带河,四塞以为固,卒然有急,百万之觴(xi部队)可具也。因秦之故,资甚美膏腴之地,此所谓天府者也。”刘邦遂决定建都于长安。西汉以后,前赵、前秦、后秦、西魏、北周及隋唐均在此定都。

——摘编自何冯恩《两汉至隋唐都城变迁研究》

材料二

| 元朝末年 | 元至正十六年(1356),朱元璋率大军攻克集庆,后改集庆路为应天府,至正二十四年(1364),朱元璋在应天即吴王位,置百官。 |

| 洪武年间 | 洪武元年(1368),朱元璋称帝,改应天为南京,开封为北京,宣告“朕于春秋往来巡守”。洪武十一年(1378),再改北京为开封府,南京为京师,南京正式确立国都地位。但明太祖对定都南京并不满意。晚年时期,他感叹道:“本欲迁都。今朕年老,……又天下新定,不欲劳民。” |

| 永乐年间 | 永乐元年(1403),明成祖下诏改北平为北京。永乐十四年(1416),明成祖召集群臣讨论迁都之事,群臣认为北京“北枕居庸,西峙太行,东连山海,南俯中原,沃壤千里,形胜足以控四夷,制天下,诚帝王万世之都也。”永乐十九年(1421),明朝正式迁都北京,南京成为陪都,明成祖诏告天下:“继承大宝,统驭万方。” |

——据万明《全球视野下的明代北京鼎建》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两汉至隋唐时期多数政权建都于长安的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明初定都南京的利弊,并分析明朝迁都北京的意义。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对古代都城选址的认识。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网