材料分析题 适中0.65 引用1 组卷67

阅读材料,完成下列要求。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时礼仪制度存在的社会问题并分析其原因。

(2)根据材料一,指出材料二所述礼制发生的新变化,并结合所学知识分析该变化的主要原因。

材料一 在鸦片战争以后相当长的一段时间里,传统的社交礼俗和祭典礼俗,包括称谓、见面礼等仍在社会上占据主导地位。人们见面要行作揖、拱手、跪拜、请安等礼。跪拜本是互相致意的姿势,但在封建时代它成为敬重、臣服的一种礼节,以体现封建社会的等级尊卑,跪拜主要对尊长,最隆重的是行三跪九叩大礼。与此相道应,“大人”“老爷”“太太”“老太太”等称谓仍然流行。

——摘编自薄海玲《浅谈中国近代社会风俗的变化》

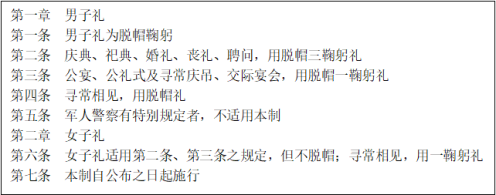

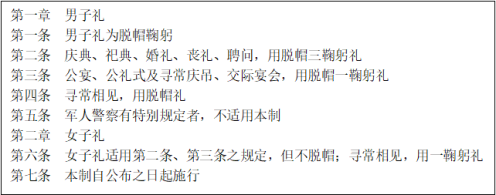

材料二 下面是中华民国临时政府发布的礼制

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时礼仪制度存在的社会问题并分析其原因。

(2)根据材料一,指出材料二所述礼制发生的新变化,并结合所学知识分析该变化的主要原因。

19-20高一下·河南商丘·期末

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网