论述题 适中0.65 引用1 组卷222

阅读材料,完成下列要求。

根据材料,提取相互关联的信息,结合所学知识,自拟论题并进行论述。(要求:论题明确、表述清晰、史论结合)

| 时期 | 简况 |

| 4世纪初-13世纪末 | 由于北方长时间的战乱,此时期发生了三次大规模的北方人口南迁。 |

17世纪中期-18世纪70年代 | 由于李自成、张献忠为首的农民起义和吴三桂等发动的“三藩之乱”,使得南方各省受到巨大破坏,尤其是造成四川人口的巨大损失。清政府发布招垦令,鼓励湖广等外省农民入川落籍开垦。同时鼓励汉人出山海关,向辽东、辽西等地区移民。 |

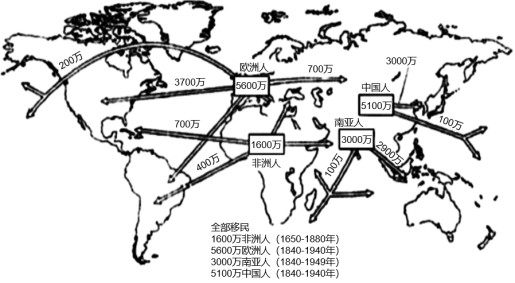

19世纪中期-20世纪中期 | 帝国主义列强的入侵迫使清政府最终全面开放了东北和内蒙古的封禁地,向这些地区的移民因此而形成高潮。东南沿海地区则通过向海外移民来缓解日益增加的人口压力。随着近代工商业的兴起,大批移民迁入城镇,揭开了中国移民史新的一页。 |

20世纪中期-20世纪80年代初 | 国家建设产生了大量工程移民,其中水库移民达1020万人,交通和城镇建设移民达2130万人。就水库移民而言,大规模水利工程建设自1950年代开始,是当时“大跃进”的一部分,相应 地产生了大规模水库移民。 |

20世纪80年代以来 | 1982年,针对“三西”地区(即甘肃省的河西、定西和宁夏回族自治区的西海固地区)严重干旱缺水和当地群众生存困难的情况,当地政府探索实施了“三西吊庄移民”扶贫,同时实现了救灾、扶贫和生态保护三重目标。1994年,中央政府颁布实施了我国第一个扶贫开发的纲领性文件《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》,明确提出“对极少数生存和发展条件特别困难的村庄和农户,实行开发式移民”。 |

根据材料,提取相互关联的信息,结合所学知识,自拟论题并进行论述。(要求:论题明确、表述清晰、史论结合)

20-21高三下·重庆沙坪坝·阶段练习

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网