材料分析题 较难0.4 引用2 组卷176

阅读材料,回答问题∶

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪中叶以后,从"格致"到"赛因斯",反映中国人向西方学习的内容发生了怎样的变化。分析导致变化的主要原因。

(2)材料二中"中体西用"与近代中国哪一事件有关。根据材料二指出评价历史事件应遵循的原则是什么?按照这一原则并结合所学知识,任选材料三中的一种观点对其进行评价

材料一 在中国,对 science 的翻译经历了从"格致"到"科学"的用词变化。明末清初,受古代"格物致知"的影响,时人将"science"音译为"格致"。19世纪中叶后,"研格致,营制造者,乘时而起","格致"一词大量使用。19世纪末,梁启超等效仿日本的做法,将"science"译为"从事科学,讲求政艺。"民国初,学界还将 science音译为"赛因斯",意在强调科学的理性精神。

——冯天瑜《近代汉字术语创制的两种类型》

材料二 "中体西用"后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了"中体西用"还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有"中体"作为前提,"西用"无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三

| 事件 | 观点 |

| 戊戌变法 | 康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性,不仅没有减轻变法的压力,反而加速了变法的失败。” |

| 辛亥革命 | 如果不是武昌起义爆发,新政将按计划进行,中国最终将成为一个君主立宪的资本主义国家。 |

| 新文化运动 | 新文化运动是“情绪主义”的产物,导致了各种思想混乱。 |

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪中叶以后,从"格致"到"赛因斯",反映中国人向西方学习的内容发生了怎样的变化。分析导致变化的主要原因。

(2)材料二中"中体西用"与近代中国哪一事件有关。根据材料二指出评价历史事件应遵循的原则是什么?按照这一原则并结合所学知识,任选材料三中的一种观点对其进行评价

21-22高三上·天津河西·期末

类题推荐

历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料:“中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——(陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》)

概括材料陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选表格中的一种观点进行评价

材料:“中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——(陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》)

| 事件 | 观点 |

| 戊戌变法 | 康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性,不仅没有减轻变法的压力,反而加速了变法的失败。 |

| 辛亥革命 | 如果不是武昌起义爆发,新政将按计划进行,中国最终将成为一个君主立宪的资本主义国家。 |

| 新文化运动 | 新文化运动是“情绪主义”的产物,导致了各种思想混乱。 |

概括材料陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选表格中的一种观点进行评价

历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一

问:(1)经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势。参照图3,结合所学知识叙述这一趋势。

材料二

材料三 将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。

——据李剑鸣《历史学家的修养和技艺》

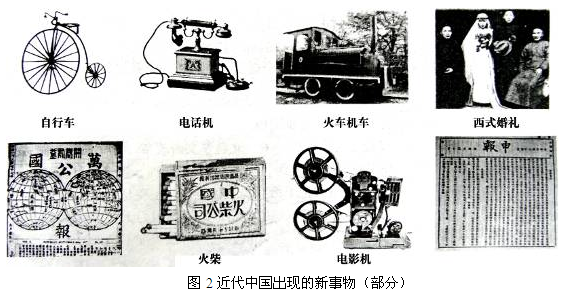

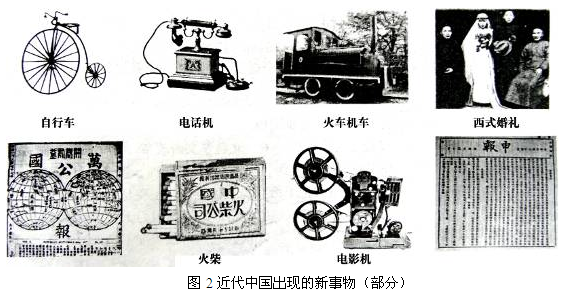

问:(2)根据材料三对历史解释的认识,结合所学知识解释图4所示近代中国新事物的出现。

材料四 “中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

表3

问:(3)概括材料四陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选表3中的一种观点进行评价

材料一

问:(1)经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势。参照图3,结合所学知识叙述这一趋势。

材料二

材料三 将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。

——据李剑鸣《历史学家的修养和技艺》

问:(2)根据材料三对历史解释的认识,结合所学知识解释图4所示近代中国新事物的出现。

材料四 “中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

表3

| 事件 | 观点 |

| 戊戌变法 | 康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性,不仅没有减轻变法的压力,反而加速了变法的失败。 |

| 辛亥革命 | 如果不是武昌起义爆发,新政将按计划进行,中国最终将成为一个君主立宪的资本主义国家。 |

| 新文化运动 | 新文化运动是“情绪主义”的产物,导致了各种思想混乱。 |

问:(3)概括材料四陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选表3中的一种观点进行评价

根据材料,回答问题。

材料:“中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

根据材料中体现出的评价方法,任选下列表中的两种观点进行评价。(要求:观点清晰,史论结合)

材料:“中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

根据材料中体现出的评价方法,任选下列表中的两种观点进行评价。(要求:观点清晰,史论结合)

| 事件 | 观点 |

| 美国1787年宪法 | 没有真正体现天赋人权的精神,具有妥协性和虚伪性 |

| 辛亥革命 | 如果不是武昌起义爆发,新政将按计划进行,中国最终将成为一个君主立宪的资本主义国家。 |

| 戊戌变法 | 康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性,不仅没有减轻变法的压力,反而加速了变法的失败。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网