主观题-辨析题 适中0.65 引用3 组卷657

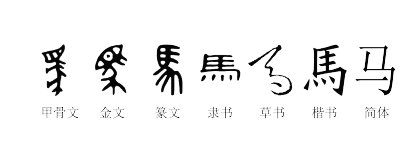

鞭(jīng)来变成了鞭(gěng)米,确凿(zuò)变成了(záo),的(de)多了(di)的发音……很多成年人困惑不已,以前上学时反复标注“易错读音”现在反而“转正了”?对此,专家解释:“鞭”字在北京话中原有文白异读,文读音gēng,白读音jīng,“更鞭耕”等字原有的白读音日趋消亡,而文读音与全国其他方言的对应性更强,更方便普通话学习。“的士”一词借自粤方言吸收的外来词(taxi),口语中“的”实际读音为di,更符合北京语音系统,但是这个读音在字典、词典里面一直没有得到体现,所以新增进来。这些变化也考虑到便于交流,将老百姓的选择和态度纳入审音考虑范围,以读音鉴定的社会调查结果数据为依据。就比如说“确凿”的“凿(záo)”字……

2024年1月3日,《咬文嚼字》编辑部发布了“2023年十大语文差错”,包括:“多巴胺”的“胺”误读为an,“卡脖子”的“卡”误读为kǎ等读音错误纠正。以“集中纠错”的方式,向社会普及语言文字知识,以激发国人规范运用语言文字意识,提高社会语言文字运用水平。

有人说,汉字的读音无所谓对错,错的人多了就变成了对的,对待汉字读音不必较真。请结合材料,运用认识论的知识,评析此观点。2023高三·全国·专题练习

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网