非选择题-解答题 适中0.65 引用2 组卷164

类病斑突变体是一类在没有外界病原菌侵染情况下,植物局部组织自发形成坏死斑的突变体,坏死斑的产生基本不影响植株生长,反而会增强植株对病原菌的抗性。

(1)将某野生型粳稻品种用甲基磺酸乙酯(EMS)诱变获得类病斑突变体,收获突变体种子,在温室内种植,随着植株叶片发育逐渐出现坏死斑直至布满叶片,收获种子,连续多年种植,其植株叶片均产生该坏死斑,表明该类坏死斑表型可以________ 。

(2)突变体与野生型植株________ 产生的F1植株表型均一致,且F1自交得到的F2中野生型和突变型植株的比例符合3∶1,表明突变体的坏死斑表型受常染色体上的________ 控制。

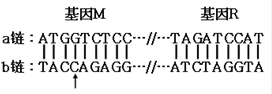

(3)对F2群体中148个隐性植株和________ 进行序列分析,发现1号染色体上A基因的非模板链发生了单碱基突变,如下图所示,据此推测突变体出现坏死斑的原因是___________ 。

(可能用到的密码子:AUG——起始密码子;CAA——谷氨酰胺;GAA——谷氨酸;CUU——亮氨酸;UAA——终止密码子;AUU——异亮氨酸)

(1)将某野生型粳稻品种用甲基磺酸乙酯(EMS)诱变获得类病斑突变体,收获突变体种子,在温室内种植,随着植株叶片发育逐渐出现坏死斑直至布满叶片,收获种子,连续多年种植,其植株叶片均产生该坏死斑,表明该类坏死斑表型可以

(2)突变体与野生型植株

(3)对F2群体中148个隐性植株和

(可能用到的密码子:AUG——起始密码子;CAA——谷氨酰胺;GAA——谷氨酸;CUU——亮氨酸;UAA——终止密码子;AUU——异亮氨酸)

22-23高一下·全国·单元测试

类题推荐

水稻斑点叶突变体在叶片或叶鞘上形成类似于病斑的斑点,研究斑点叶突变体对揭示植物的抗病反应机理具有重要意义。

(1)经甲基磺酸乙酯(EMS)诱变获得斑点叶突变体s1和s2,分别同野生型杂交,结果如下表所示:

说明突变性状由单一____________ 性基因控制。

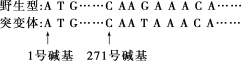

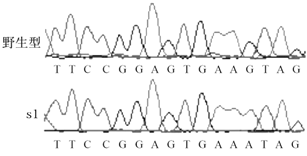

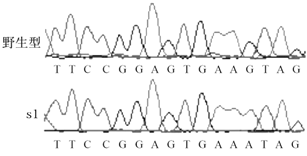

(2)在s1突变位点的上、下游设计引物,PCR扩增后测序,如下图所示:

s1发生的碱基替换是____________ 。

(3)与野生型相比,s2突变位点具有相应限制酶的识别序列。PCR获得的对应DNA片段用该限制酶处理后电泳,s2的条带是下图中的____________ 。

(4)结合突变位点进一步分析,s1和s2是水稻E基因突变所致,体现了基因突变的____________ 性。s1突变使得转录产物加工形成的mRNA编码区域多出4个碱基,从而造成____________ 。s2突变导致E蛋白中一个苯丙氨酸变成半胱氨酸,已知苯丙氨酸的密码子为UUU、UUC;半胱氨酸的密码子为UGU、UGC,推知s2发生的碱基对替换为____________ 。

(5)水稻患白叶枯病时会在叶片上出现病斑,已知水稻E基因功能缺失表现出对白叶枯病原菌很好的抗性。为研究s1、s2突变体是否具有抗白叶枯病的性状,设计了如下实验:从每株s1、s2突变体选取发育状况一致的全部展开叶片各1片,接种白叶枯病菌,一段时间后测量并比较病斑的长度。请评价此实验设计的合理性并说明理由____________ 。

(6)基于上述研究成果,提出一种预防白叶枯病的方法。_________

(1)经甲基磺酸乙酯(EMS)诱变获得斑点叶突变体s1和s2,分别同野生型杂交,结果如下表所示:

| 杂交组合 | F1表现型 | F2群体 | |

| 野生型株数 | 突变型株数 | ||

| s1 × 野生型 | 野生型 | 171 | 56 |

| s2 × 野生型 | 野生型 | 198 | 68 |

说明突变性状由单一

(2)在s1突变位点的上、下游设计引物,PCR扩增后测序,如下图所示:

s1发生的碱基替换是

(3)与野生型相比,s2突变位点具有相应限制酶的识别序列。PCR获得的对应DNA片段用该限制酶处理后电泳,s2的条带是下图中的

(4)结合突变位点进一步分析,s1和s2是水稻E基因突变所致,体现了基因突变的

(5)水稻患白叶枯病时会在叶片上出现病斑,已知水稻E基因功能缺失表现出对白叶枯病原菌很好的抗性。为研究s1、s2突变体是否具有抗白叶枯病的性状,设计了如下实验:从每株s1、s2突变体选取发育状况一致的全部展开叶片各1片,接种白叶枯病菌,一段时间后测量并比较病斑的长度。请评价此实验设计的合理性并说明理由

(6)基于上述研究成果,提出一种预防白叶枯病的方法。

水稻是一种雌雄同株的植物。育种工作者发现一株水稻突变体S(正常为野生型)该突变体花粉粒数目减少,部分花粉粒败育。为研究突变基因的遗传特点和分子机制,科研人员进行了如下研究。

(1)据上表结果分析,显性性状是__________ ,判断依据是____________________ 。研究人员发现野生稻品种甲7号染色体上具有抗病基因M,突变体乙染色体相应位置为隐性基因,将甲、乙杂交,F1自交,用PCR方法检测F2群体中植株的基因型,发现不同基因型个体数如下:MM有65株,Mm有78株,mm有11株。Fl产生的雌配子育性正常,而带有m基因的花粉成活率很低,含m的花粉有__________ 不育。

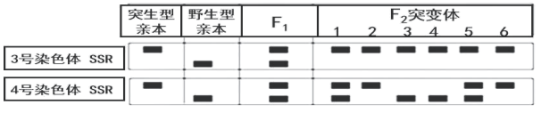

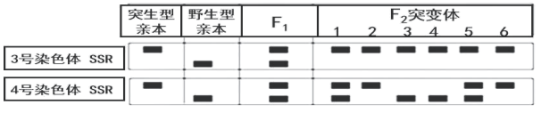

(2)SSR是DNA分子中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR重复单位不同,不同品种的同源染色体的SR重复次数不同,因此常用于染色体特异性标记。研究者利用水稻3号、4号染色体上特异的SSR进行PCR扩增,对野生型和突变体S杂交后代的SSR分析结果如下图所示。

据图判断,突变基因位于__________ 号染色体上,依据是____________________ ;推测F2中突变体的4号染色体SSR扩增结果应有__________ 种,且比例为__________ 。

(3)研究发现,突变体S的R5基因起始密码子对应的ATG上游30bp处,有1214bp序列插入,R5基因启动子序列中存在高温响应元件及大量光响应元件(“响应元件是启动子内的一段DNA序列,与特异的转录因子结合,调控基因的转录),这说明其表达可能受温度和光照等环境因素的影响。请推测突变体S花粉数目减少,部分花粉败育的原因______________________________ 。

(4)科研人员在实验室分离到两种纯合雄性不育水稻(分别用株系N、株系R表示),这两种株系的不育性状各由1对等位基因控制,且均为隐性突变所致。研究表明株系R经低温处理可以恢复育性。请利用株系N、R设计杂交实验来推断两对基因在染色体上的位置关系。(写出实验思路)

杂交编号 | 杂交组合 | F1表型 | F2表型 |

杂交Ⅰ | 突变体S♂×野生型♀ | 野生型 | 野生型171 突变型57 |

杂交Ⅱ | 突变型S♀×野生型♂ | 野生型 | 野生型155 突变型51 |

(1)据上表结果分析,显性性状是

(2)SSR是DNA分子中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR重复单位不同,不同品种的同源染色体的SR重复次数不同,因此常用于染色体特异性标记。研究者利用水稻3号、4号染色体上特异的SSR进行PCR扩增,对野生型和突变体S杂交后代的SSR分析结果如下图所示。

据图判断,突变基因位于

(3)研究发现,突变体S的R5基因起始密码子对应的ATG上游30bp处,有1214bp序列插入,R5基因启动子序列中存在高温响应元件及大量光响应元件(“响应元件是启动子内的一段DNA序列,与特异的转录因子结合,调控基因的转录),这说明其表达可能受温度和光照等环境因素的影响。请推测突变体S花粉数目减少,部分花粉败育的原因

(4)科研人员在实验室分离到两种纯合雄性不育水稻(分别用株系N、株系R表示),这两种株系的不育性状各由1对等位基因控制,且均为隐性突变所致。研究表明株系R经低温处理可以恢复育性。请利用株系N、R设计杂交实验来推断两对基因在染色体上的位置关系。(写出实验思路)

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网