非选择题-解答题 困难0.15 引用5 组卷300

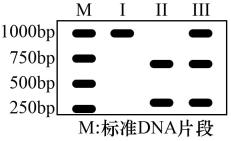

通过对纯合野生型品系水稻(野生型1)诱变得到纯合野生型品系子代水稻(野生型2)和一株白纹叶的突变体,经鉴定发现白纹叶基因位于6号染色体上。为准确定位突变基因在6号染色体上的位置,用野生型1与突变体水稻杂交并连续自交,得到多株野生型和突变型水稻,该过程没有发生基因突变。检测不同植株6号染色体上多个相同位点的碱基,按位点在染色体上的顺序排列结果如下表所示,两位点间的片段可能发生交换。

(示例:C/T表示同源染色体相同位点,一条DNA上为G-C碱基对,另一条为A-T碱基对)

(1)白纹叶表型由__________ (填“显性”或“隐性”)基因控制,该基因应位于6号染色体位点__________ 之间。

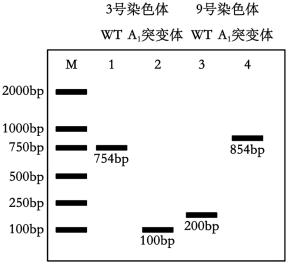

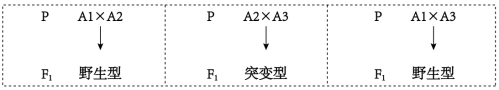

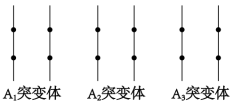

(2)为检测该基因产生的原因,现分别提取突变型水稻、野生型1和野生型2的DNA用限制酶切割,电泳后用特异性核酸探针检测相关基因,结果如图所示。对相关基因进行测序对比,发现750bp和100bp的序列为6号染色体的一对等位基因(A,a),850bp和200bp的片段为5号染色体的一对等位基因(B,b),且750bp的片段和850bp的片段有650bp的序列相同。将野生型1和突变体杂交产生F1,F1自交产生F2,F2中野生型与突变型的比例为15:1。__________ 。若让野生型2和突变体杂交产生F1,F1自交产生F2,F2中野生型与突变型的比例为__________ ,F2中纯合子的基因型为__________ 。

②若让野生型1和野生型2杂交产生F1,F1自交后代__________ (填“有”或“没有”)突变体出现,原因是__________ 。野生型2发生了突变,表型仍然不变,原因是__________ 。

植株\位点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

野生型亲本 | C/C | C/C | C/C | C/C | C/C |

突变型亲本 | T/T | T/T | T/T | T/T | T/T |

野生型子代Ⅰ | T/T | T/T | C/C | C/C | C/C |

野生型子代Ⅱ | C/T | C/T | C/T | C/T | T/T |

突变型子代 | C/T | T/T | T/T | T/T | C/C |

(1)白纹叶表型由

(2)为检测该基因产生的原因,现分别提取突变型水稻、野生型1和野生型2的DNA用限制酶切割,电泳后用特异性核酸探针检测相关基因,结果如图所示。对相关基因进行测序对比,发现750bp和100bp的序列为6号染色体的一对等位基因(A,a),850bp和200bp的片段为5号染色体的一对等位基因(B,b),且750bp的片段和850bp的片段有650bp的序列相同。将野生型1和突变体杂交产生F1,F1自交产生F2,F2中野生型与突变型的比例为15:1。

②若让野生型1和野生型2杂交产生F1,F1自交后代

2024·山东潍坊·二模

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网