非选择题-解答题 适中0.65 引用4 组卷257

中性粒细胞是白细胞的一种,具有吞噬病原体的能力。分化过程中涉及到多种转录因子的调控,如P蛋白和M蛋白。研究者以斑马鱼(幼体透明)为材料研究二者的关系。

(1)中性粒细胞既参与免疫的第二道防线,也可作为________ 发挥摄取、加工、处理和呈递抗原的功能,参与第三道防线。

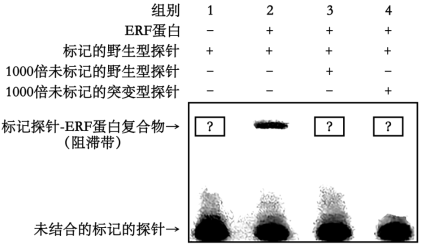

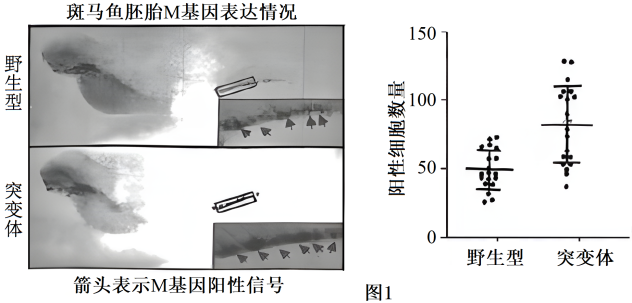

(2)为了探究P蛋白对M基因的调控作用,研究者用P基因低表达斑马鱼突变体作为实验材料,利用带有标记的核酸分子探针,通过______ 技术,在发育3天的胚胎中检测M基因的转录情况,结果如图1所示。实验结果表明P蛋白______ M基因的表达。

①P基因减少,________ ;

②已知M基因是原癌基因,其产生的蛋白质是_______ 所必需的,过表达导致细胞过度增殖,引起阳性细胞数量增加。

请从下列选项中选出实验组材料及结果,为上述结论提供新证据_______ 。

A.野生型

B.P基因低表达突变体

C.导入P基因

D.导入M基因

E.敲低M基因

F.M基因阳性信号及阳性细胞数量增加

G.M基因阳性信号及阳性细胞数量减少

H.M基因阳性信号及阳性细胞数量不变

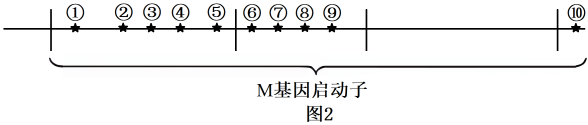

(3)为进一步探究P基因调控M基因表达的具体方式,研究者对P蛋白与M基因结合位点进行预测,找出10个可能的位点如图2.________ ,说明P蛋白通过结合⑩位点,调控M基因的表达,而与其他位点无关。

(1)中性粒细胞既参与免疫的第二道防线,也可作为

(2)为了探究P蛋白对M基因的调控作用,研究者用P基因低表达斑马鱼突变体作为实验材料,利用带有标记的核酸分子探针,通过

①P基因减少,

②已知M基因是原癌基因,其产生的蛋白质是

请从下列选项中选出实验组材料及结果,为上述结论提供新证据

A.野生型

B.P基因低表达突变体

C.导入P基因

D.导入M基因

E.敲低M基因

F.M基因阳性信号及阳性细胞数量增加

G.M基因阳性信号及阳性细胞数量减少

H.M基因阳性信号及阳性细胞数量不变

(3)为进一步探究P基因调控M基因表达的具体方式,研究者对P蛋白与M基因结合位点进行预测,找出10个可能的位点如图2.

2024·北京丰台·二模

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网