非选择题-解答题 适中0.65 引用1 组卷17

学习以下材料,回答(1)~(5)题。

朊粒是一种相对分子质量较小、结构和功能较简单的球形蛋白质。它会引起哺乳动物的中枢神经系统退化,造成疯牛病、羊瘙痒病和人的库鲁症等。感染朊粒后常见症状包括精神障碍、运动控制丧失等,最终身体机能衰竭导致死亡。常规的加热煮沸、消毒剂、紫外线等无法破坏朊粒的感染能力,目前对朊粒病尚无有效的治疗手段。

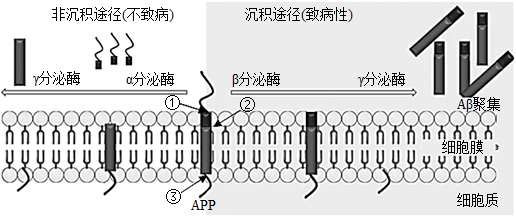

人类和其他哺乳动物基因组中都存在一个能形成朊粒的、高度保守的(在不同物种间序列高度相似)基因PrP。正常情况下PrP基因的表达产物是PrPC蛋白,它可在大脑等多个器官中发挥重要作用,之后被完全酶解。被朊粒感染后,脑细胞中该蛋白转变为PrPSc形式。PrPC与PrPSc在氨基酸序列上完全相同,但空间结构差异显著:PrPC含有较多的螺旋结构,几乎没有折叠片层结构;而PrPSc中折叠片层结构多。结构差异导致PrPSc功能改变且不易被分解。

将患有瘙痒病羊的脑组织接种给健康小鼠后,羊脑细胞中的PrPSc会与鼠细胞中的PrPC发生结合,将PrPC转变为PrPSc,该现象被称为朊粒的感染繁殖。小鼠也将在75~150天内发病。但接种了同样组织的PrP基因敲除鼠却安然无恙。这些实验证据提示:PrPSc本身不造成疾病,但当PrPSc进入一个已经表达PrPC的细胞内时,便通过感染繁殖表现出毒性,导致疾病。

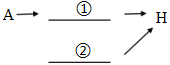

这种感染繁殖的方式对中心法则提出了挑战。研究朊粒如何诱导正常朊蛋白错误折叠的确切分子机制,对于开发治疗方法具有重要意义。

(1)朊粒又称为朊病毒,请比较它与病毒在结构上的异同?___ 。

(2)PrPC与PrPSc两者的基因/蛋白质是否相同?请在下表相应位置画“√”___ 。

(3)为什么敲除PrP基因的小鼠不会感染朊粒疾病?___ 。

(4)你认为是否可以据此补充中心法则?依据是什么?___ 。

(5)感染疯牛病的动物是否能被加工成动物饲料?应如何处理?___ 。

朊粒是一种相对分子质量较小、结构和功能较简单的球形蛋白质。它会引起哺乳动物的中枢神经系统退化,造成疯牛病、羊瘙痒病和人的库鲁症等。感染朊粒后常见症状包括精神障碍、运动控制丧失等,最终身体机能衰竭导致死亡。常规的加热煮沸、消毒剂、紫外线等无法破坏朊粒的感染能力,目前对朊粒病尚无有效的治疗手段。

人类和其他哺乳动物基因组中都存在一个能形成朊粒的、高度保守的(在不同物种间序列高度相似)基因PrP。正常情况下PrP基因的表达产物是PrPC蛋白,它可在大脑等多个器官中发挥重要作用,之后被完全酶解。被朊粒感染后,脑细胞中该蛋白转变为PrPSc形式。PrPC与PrPSc在氨基酸序列上完全相同,但空间结构差异显著:PrPC含有较多的螺旋结构,几乎没有折叠片层结构;而PrPSc中折叠片层结构多。结构差异导致PrPSc功能改变且不易被分解。

将患有瘙痒病羊的脑组织接种给健康小鼠后,羊脑细胞中的PrPSc会与鼠细胞中的PrPC发生结合,将PrPC转变为PrPSc,该现象被称为朊粒的感染繁殖。小鼠也将在75~150天内发病。但接种了同样组织的PrP基因敲除鼠却安然无恙。这些实验证据提示:PrPSc本身不造成疾病,但当PrPSc进入一个已经表达PrPC的细胞内时,便通过感染繁殖表现出毒性,导致疾病。

这种感染繁殖的方式对中心法则提出了挑战。研究朊粒如何诱导正常朊蛋白错误折叠的确切分子机制,对于开发治疗方法具有重要意义。

(1)朊粒又称为朊病毒,请比较它与病毒在结构上的异同?

(2)PrPC与PrPSc两者的基因/蛋白质是否相同?请在下表相应位置画“√”

| 相同 | 不同 | |

| 控制PrPC和PrPSc合成的基因 | ||

| PrPC蛋白与PrPSc蛋白 |

(4)你认为是否可以据此补充中心法则?依据是什么?

(5)感染疯牛病的动物是否能被加工成动物饲料?应如何处理?

23-24高一下·北京丰台·期中

类题推荐

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网