非选择题-解答题 适中0.65 引用2 组卷185

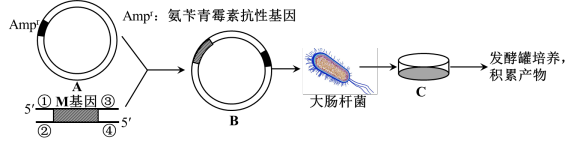

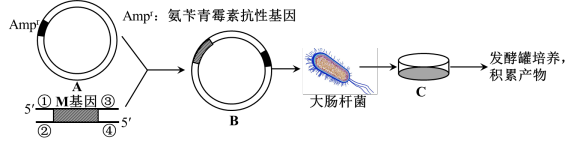

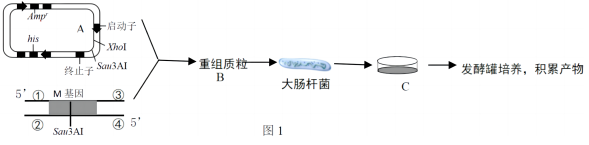

甜味蛋白是一类具有甜度高,热量低等特性的天然甜味剂,有望经生物技术改造和量产后能广泛应用于食品,饮料,药品生产等。莫内林最初是从一种西非植物的浆果中分离提纯到的甜味蛋白,甜度是蔗糖的3000倍左右。图示利用大肠杆菌生产莫内林,其中M基因可表达合成莫内林。表是为PCR扩增M基因设计的引物,画线部分是所需使用的限制性内切核酸酶的识别序列。

(1)引物1的结合位点可能在___________ (选填图中的编号)。画线部分的序列在A中___________ (有/没有),在B中____________ (有/没有)。

(2)已知C中的培养基成分有水、酵母粉、蛋白胨和氯化钠,并按一定比例添加氨苄青霉素。将C中有生长优势的菌落经扩大培养后作为菌种在发酵罐中培养,积累产物,以下操作合理的是 。

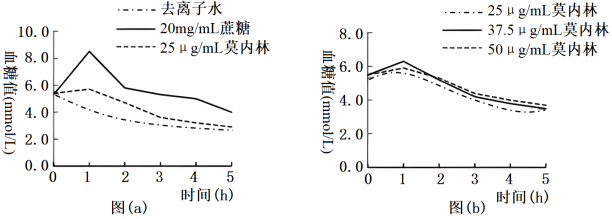

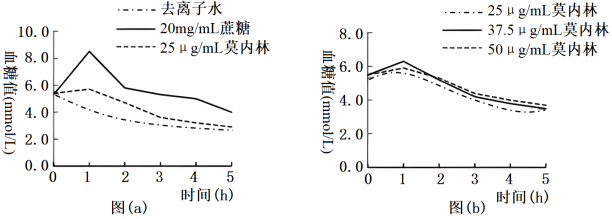

为了探究莫内林对血糖浓度的影响,将上述大肠菌生产的莫内林配制成与20mg/L蔗糖溶液等甜度阈值的浓度胃灌空腹小鼠,得实验结果如图(a),另用不同浓度的莫内林溶液胃灌空腹小鼠,实验结果如图(b)

(3)结合相关信息和所学知识,分析实验可知 。

(4)通过大肠杆菌生产的莫内林甜度较天然莫内林大为降低,天然莫内林也易因温度等降低甜度甚至甜味消失,请结合所学知识和利用相关的生物技术,分析两种莫内林甜度降低的原因并提出进一步改进的工程思路___ 。

| 引物1 | 5’GGAATTCCATATGGGCGAATGGGAAATTATCG3’ |

| 引物2 | 5’TTTGGATCCTTACGGCGGCGGAACCGGAC3’ |

(1)引物1的结合位点可能在

(2)已知C中的培养基成分有水、酵母粉、蛋白胨和氯化钠,并按一定比例添加氨苄青霉素。将C中有生长优势的菌落经扩大培养后作为菌种在发酵罐中培养,积累产物,以下操作合理的是 。

| A.发酵罐和培养基需严格灭菌 |

| B.发酵罐中培养基成分可去掉氨苄青霉素和琼脂 |

| C.为避免杂菌污染,培养过程中不能补充培养基 |

| D.培养过程中,只需合理控制好温度和pH |

为了探究莫内林对血糖浓度的影响,将上述大肠菌生产的莫内林配制成与20mg/L蔗糖溶液等甜度阈值的浓度胃灌空腹小鼠,得实验结果如图(a),另用不同浓度的莫内林溶液胃灌空腹小鼠,实验结果如图(b)

(3)结合相关信息和所学知识,分析实验可知 。

| A.莫内林可升高血糖,不适宜作为代糖 |

| B.与蔗糖相比,莫内林升血糖的效果不显著 |

| C.莫内林和蔗糖元素组成相同,因此可转化为血糖 |

| D.一定范围内,莫内林对血糖的影响不随其浓度显著变化 |

(4)通过大肠杆菌生产的莫内林甜度较天然莫内林大为降低,天然莫内林也易因温度等降低甜度甚至甜味消失,请结合所学知识和利用相关的生物技术,分析两种莫内林甜度降低的原因并提出进一步改进的工程思路

23-24高三上·上海宝山·期末

类题推荐

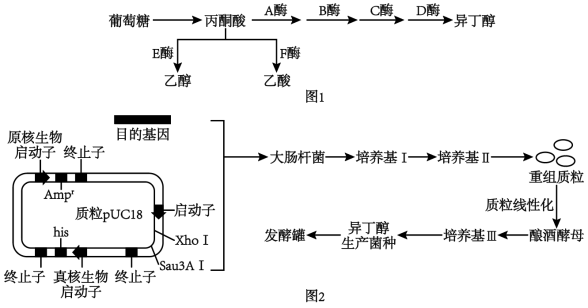

莫内林是从一种西非植物的浆果中分离提纯到的甜味蛋白,甜度是蔗糖的3000倍左右。下图1所示利用大肠杆菌生产莫内林,其中M基因可表达合成莫内林。表1是为PCR扩增M基因设计的引物,画线部分是所需使用的限制性内切核酸酶的识别序列。

限制性内切核酸酶识别序列及切割位点:BamHI:5’-G↓GATCC-3’ XhoI:5’-C↓TCGAG-3’ Sau3AI:5’-↓GATC-3’ SacI:5’-GAGCT↓C-3’

(1)若选用XhoI和Sau3AI对质粒A进行切割,为实现其与目的基因的连接,可在目的基因两端添加_________ 。引物1的结合位点可能在_________ (选填图1中的编号)。引物1的画线部分序列在A中_________ (有/没有),引物2画线部分的序列在B中_________ (有/没有)的可能性较高。

(2)已知C中的培养基成分有水、酵母粉、蛋白胨和氯化钠,并按一定比例添加氨苄青霉素。将C中有生长优势的菌落经多次_________ 后作为菌种在发酵罐中培养,积累产物,发酵罐中培养基成分与C中培养基相较可不添加____________ ,并采用____________ 的方法对装填在发酵罐中的培养基灭菌。

(3)通过大肠杆菌生产的莫内林甜度较天然莫内林大为降低,天然莫内林也易因温度等因素导致甜度降低甚至甜味消失,科学家分析其中的原因并进行了后续的工程学改造,请结合所学知识,分析两种莫内林甜度降低的原因分别是_________________________________ 。

(4)针对上述问题,从分子水平对蛋白质进行改造是解决莫内林甜度降低的工程学思路。以甜味蛋白质的三维结构为基础,选择影响其与受体相互作用的关键氨基酸残基,进行定点突变,将获取的新基因与酵母质粒中构建_________ ,导入到真核细胞如甲醇营养型毕赤酵母中,并评价突变体的功能,筛选能产生____________________ 等优良性能的甜味蛋白质的菌种。研究结果表明,相对于天然的野生型甜味蛋白质monellin,突变体E2N/E23A的甜味均提高了约3倍左右,而突变体E2N/E23A的热稳定性(Tm值)提高了约10℃。

(5)接上题,与大肠杆菌转化不同,毕赤酵母转化前一般先用低温山梨醇溶液处理,使其处于一种_______ 的生理状态;同时需将外源DNA处理成线性,分析原因可能是___________________ 。转化后的毕赤酵母进行发酵培养分为两个阶段:生长阶段,以甘油为碳源、获取大量的功能性细胞;诱导阶段,通过添加甲醇来诱导表达重组蛋白。培养基中除加入甘油、甲醇外,还需要提供的营养物质有________________ 。

限制性内切核酸酶识别序列及切割位点:BamHI:5’-G↓GATCC-3’ XhoI:5’-C↓TCGAG-3’ Sau3AI:5’-↓GATC-3’ SacI:5’-GAGCT↓C-3’

引物1 | 5’GGAATTCCTCGAGGGCGAATGGGAAATTATCG3’ |

引物2 | 5’TTTGGATCCTTACGGCGGCGGAACCGGAC3’ |

(1)若选用XhoI和Sau3AI对质粒A进行切割,为实现其与目的基因的连接,可在目的基因两端添加

(2)已知C中的培养基成分有水、酵母粉、蛋白胨和氯化钠,并按一定比例添加氨苄青霉素。将C中有生长优势的菌落经多次

(3)通过大肠杆菌生产的莫内林甜度较天然莫内林大为降低,天然莫内林也易因温度等因素导致甜度降低甚至甜味消失,科学家分析其中的原因并进行了后续的工程学改造,请结合所学知识,分析两种莫内林甜度降低的原因分别是

(4)针对上述问题,从分子水平对蛋白质进行改造是解决莫内林甜度降低的工程学思路。以甜味蛋白质的三维结构为基础,选择影响其与受体相互作用的关键氨基酸残基,进行定点突变,将获取的新基因与酵母质粒中构建

(5)接上题,与大肠杆菌转化不同,毕赤酵母转化前一般先用低温山梨醇溶液处理,使其处于一种

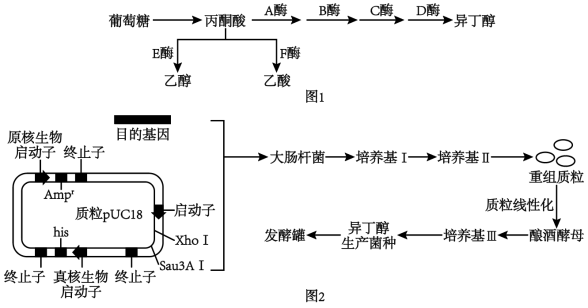

异丁醇是一种新型能源。科研人员研究了酿酒酵母的异丁醇合成途径(如图1),尝试对其进行改造,以期实现大规模生产(如图2)。其中,质粒pUC18可实现目的基因在真核、原核细胞中过表达。

注:Ampr为氨苄青霉素抗性基因,氨苄青霉素可抑制细菌细胞壁的形成,对真核生物生长无影响his为组氨酸合成酶基因,组氨酸是微生物生长所必需限制性内切核酸酶识别序列及切割位点:BamHI:5’-G↓GATCC-3’ XhoI:5’-C↓TCGAG-3’ Sau3AI:5’-↓GATC-3’ SacI:5’-GAGCT↓C-3’

(1)为实现异丁醇大规模生产,可选取的目的基因是____。

(2)若选用XhoI和Sau3AI对质粒pUC18进行切割,为实现其与目的基因的连接,可在目的基因两端添加____ 。(编号选填)

①XhoI和Sau3AI的识别序列

②XhoI和BamHI的识别序列

③SacI和Sau3AI的识别序列

④SacI和BamHI的识别序列

(3)下列关于培养基I~ III的叙述正确的是____。

(4)启动子的表达具有物种特异性,为了大量获得重组质粒并高效筛选异丁醇生产菌种,图10中的大肠杆菌和酿酒酵母需具备的特点是____。

(5)线性化后的重组质粒可随机整合到酿酒酵母的染色体DNA中并稳定表达。经上述流程获得的异丁醇生产菌种在适宜条件下培养,异丁醇产量较野生型酿酒酵母减少,试分析此类菌种异丁醇产量减少的原因。____ 。

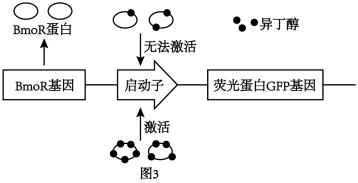

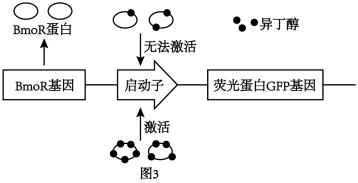

为初步筛选异丁醇高产菌种,科研人员构建了相关载体,并导入异丁醇生产菌种,载体的部分序列及筛选原理如图3。

(6)已知BmoR基因的编码链序列为5’-GTGTTAATAT······GATTCATGAA-3’,若将其编码的亮氨酸替换为天冬氨酸,可提高BmoR蛋白与异丁醇的结合能力。现利用PCR技术定点突变改造BmoR蛋白,需设计的引物的序列是____ 。(编号选填)(密码子:亮氨酸5’-UUA-3’,天冬氨酸5’-GAC-3’)

①5’- ATATGTCCAC -3’ ②5’-GTGGACATAT -3’

③5’- GATTCATGAA -3’ ④5’-TTCATGAATC -3’

(7)结合图3及所学知识,分析利用上述载体筛选异丁醇高产菌种的原理____ 。

(8)发酵罐是发酵工程中常用的生物反应器,其主要作用是____。

注:Ampr为氨苄青霉素抗性基因,氨苄青霉素可抑制细菌细胞壁的形成,对真核生物生长无影响his为组氨酸合成酶基因,组氨酸是微生物生长所必需限制性内切核酸酶识别序列及切割位点:BamHI:5’-G↓GATCC-3’ XhoI:5’-C↓TCGAG-3’ Sau3AI:5’-↓GATC-3’ SacI:5’-GAGCT↓C-3’

(1)为实现异丁醇大规模生产,可选取的目的基因是____。

| A.酶A基因 | B.酶B抑制基因 |

| C.酶E基因 | D.酶F抑制基因 |

(2)若选用XhoI和Sau3AI对质粒pUC18进行切割,为实现其与目的基因的连接,可在目的基因两端添加

①XhoI和Sau3AI的识别序列

②XhoI和BamHI的识别序列

③SacI和Sau3AI的识别序列

④SacI和BamHI的识别序列

(3)下列关于培养基I~ III的叙述正确的是____。

| A.培养基I是鉴别培养基 |

| B.培养基II可形成单个菌落 |

| C.培养基I和II的营养成分相同 |

| D.培养基I和III的营养成分相同 |

(4)启动子的表达具有物种特异性,为了大量获得重组质粒并高效筛选异丁醇生产菌种,图10中的大肠杆菌和酿酒酵母需具备的特点是____。

| A.氨苄青霉素抗性大肠杆菌 |

| B.氨苄青霉素敏感大肠杆菌 |

| C.组氨酸合成正常酿酒酵母 |

| D.组氨酸合成缺陷酿酒酵母 |

(5)线性化后的重组质粒可随机整合到酿酒酵母的染色体DNA中并稳定表达。经上述流程获得的异丁醇生产菌种在适宜条件下培养,异丁醇产量较野生型酿酒酵母减少,试分析此类菌种异丁醇产量减少的原因。

为初步筛选异丁醇高产菌种,科研人员构建了相关载体,并导入异丁醇生产菌种,载体的部分序列及筛选原理如图3。

(6)已知BmoR基因的编码链序列为5’-GTGTTAATAT······GATTCATGAA-3’,若将其编码的亮氨酸替换为天冬氨酸,可提高BmoR蛋白与异丁醇的结合能力。现利用PCR技术定点突变改造BmoR蛋白,需设计的引物的序列是

①5’- ATATGTCCAC -3’ ②5’-GTGGACATAT -3’

③5’- GATTCATGAA -3’ ④5’-TTCATGAATC -3’

(7)结合图3及所学知识,分析利用上述载体筛选异丁醇高产菌种的原理

(8)发酵罐是发酵工程中常用的生物反应器,其主要作用是____。

| A.隔绝外界空气 |

| B.模拟微生物细胞代谢所需环境 |

| C.杀灭微生物的芽孢 |

| D.提供液体环境便于收集发酵液 |

生物柴油作为新型能源已经成为世界上应用最广泛、发展迅猛的可再生能源之一。研究人员利用基因工程的方法,将油料作物紫苏的产油基因DGAT1与含有氨苄青霉素抗性基因的pMD克隆质粒构建pMD—DGAT1重组质粒,然后导入大肠杆菌扩大培养;再提取出扩增的pMD—DGAT1克隆质粒,与pBI121空载体同时用XbaI、BamH I两种酶酶切,构建pBI121—DGAT1表达载体:最后将表达载体导入四尾栅藻获得产油微藻,利用地热废水培养产油微藻不仅能生产生物柴油,还能治理地热废水。

(1)提取紫苏组织细胞RNA经过_________ 得到cDNA,再利用PCR技术扩增得到DGAT1基因。在PCR扩增之前,需要对DGAT1基因进行一次预变性的目的是________ ;在扩增DGAT1基因时,需要根据____________ 设计特异性引物序列。

(2)在配制培养大肠杆菌的培养基时,要在培养基灭菌并冷却到30℃左右后,加入用无菌水配制的适宜浓度的氨苄青霉素溶液,氨苄青霉素不能与培养基一同灭菌的原因可能是__________ 。

(3)将DGAT1基因插入到pBI121空载体的启动子与终止子之间的目的是___________ 。若用DGAT1基因探针检测产油微藻,能检测到细胞中的___________ ;判断产油微藻细胞中DGAT1基因是否成功表达,需要加入_________ 进行检测。

(4)为检测产油微藻对地热废水的去污能力,研究人员设计实验并得到相应实验结果如下表。

该实验不能说明产油微藻显著提高了去污能力。请进一步完善实验设计:_________ 。

(1)提取紫苏组织细胞RNA经过

(2)在配制培养大肠杆菌的培养基时,要在培养基灭菌并冷却到30℃左右后,加入用无菌水配制的适宜浓度的氨苄青霉素溶液,氨苄青霉素不能与培养基一同灭菌的原因可能是

(3)将DGAT1基因插入到pBI121空载体的启动子与终止子之间的目的是

(4)为检测产油微藻对地热废水的去污能力,研究人员设计实验并得到相应实验结果如下表。

指标 | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) |

废水培养基 | 23.2 | 4.32 | 4.56 |

培养转基因产油微藻11天后 | 1.9 | 0.45 | 0.84 |

该实验不能说明产油微藻显著提高了去污能力。请进一步完善实验设计:

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网