非选择题-解答题 适中0.65 引用1 组卷66

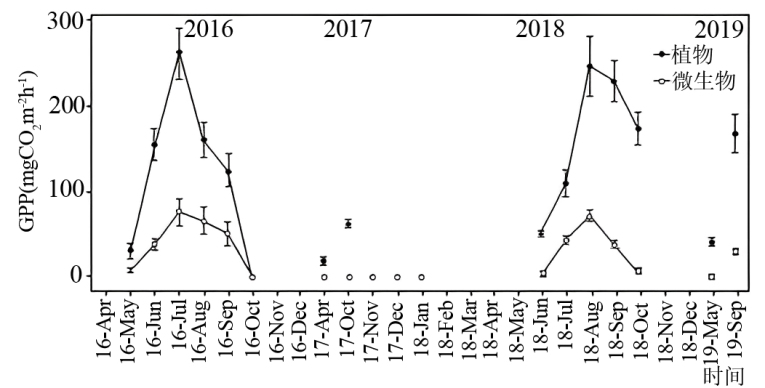

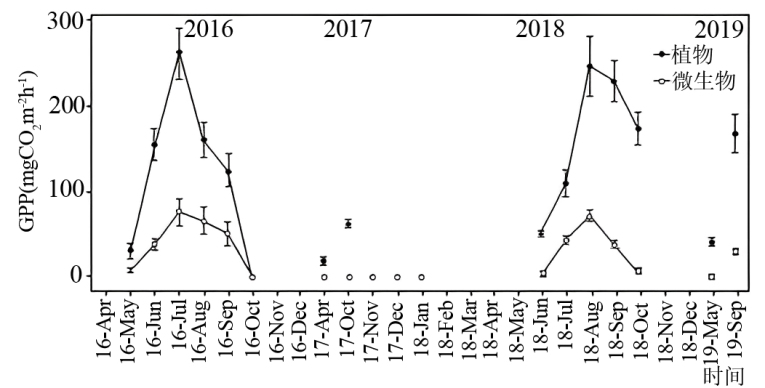

中国科学院青藏高原研究所生态系统功能与全球变化团队研究员,依托中科院纳木错多圈层综合观测研究站,开展了连续4年的高原野外监测研究,对比了土壤微生物及植物总初级生产力(GPP)季节和年际动态变化规律(如图)。研究表明土壤微生物固碳在干旱区生态系统碳汇中发挥重要作用。回答下列问题:

(1)高原生态系统的营养结构是________ 。

(2)上述高原生态系统中输入的能量有_______ ,请举例说出一种土壤微生物的固碳方式_____ 。

(3)图示结果显示,植物和土壤微生物GPP具有______ (填“相似”或“不相似”)的季节动态变化特征;与植物GPP年际变化相比,土壤微生物GPP年际变化_______ (填“更大”或“更小”)。研究人员通过进一步分析发现,相较土壤微生物GPP,植物GPP对土壤水分和温度变化更敏感,这揭示了青藏高原草地生态系统中______ 是影响土壤微生物固碳贡献率的主要因素。

(1)高原生态系统的营养结构是

(2)上述高原生态系统中输入的能量有

(3)图示结果显示,植物和土壤微生物GPP具有

2023·青海西宁·二模

类题推荐

研究团队在“碳中和”研究过程中发现,生态系统土壤碳输入与输出过程是陆地生态系统碳分配和转化的核心,并直接影响着碳平衡。青藏高原是研究土壤碳动态对气候变暖响应的关键地区。现就青藏高原高寒草甸生态系统开展了一系列模拟增温的野外控制实验,研究增温对青藏高原草甸生态系统土壤有机碳库的影响。请分析并回答下列问题:

(1)研究者连续多年测定了通过设计多梯度模拟增温的实验,测定了土壤表层(0-10cm)土壤碳输入(地上生物量、地下生物量)、土壤有机碳、微生物生物量碳(潜在的土壤碳输出)对模拟增温的响应,数值如下表:

青藏高原高寒草甸生态系统中,生产者获取碳元素的方式是__________ ,其中,进行光合作用合成有机物的生产者主要是__________ 植物。通过实验结果可知,多梯度增温对__________ 的影响改变不显著,在增温为__________ 条件下,对地下生物量有显著影响。

(2)从上述研究得出的结论是__________ 。可见,青藏高原草甸生态系统可以在一定范围内自我维持__________ 。为了研究更加具有说服力,除了研究以上影响因素外,还应考虑更多环境因素的影响,如研究__________ 等对上述观测量的影响。

(3)有研究显示,中国大陆每年向大气层中释放的CO2占全球总释放量的6.4%,但中国人均所释放的CO2比全球人均要__________ 。实现“碳中和”的两个决定因素是碳减排和碳增汇,碳减排的核心是__________ ;而在碳增汇的方面,可以采取的措施有__________ 。

(1)研究者连续多年测定了通过设计多梯度模拟增温的实验,测定了土壤表层(0-10cm)土壤碳输入(地上生物量、地下生物量)、土壤有机碳、微生物生物量碳(潜在的土壤碳输出)对模拟增温的响应,数值如下表:

增温量 (℃) | 地上生物量 (g/m2) | 地下生物量 (g/m2) | 土壤有机碳 (mg/kg) | 微生物生物量碳 (mg/g) |

0 | 620 | 1958 | 2001 | 62 |

0.42 | 592 | 1932 | 1981 | 61 |

0.62 | 618 | 989 | 2015 | 67 |

0.76 | 610 | 2421 | 2181 | 60 |

1.26 | 601 | 1921 | 2025 | 70 |

青藏高原高寒草甸生态系统中,生产者获取碳元素的方式是

(2)从上述研究得出的结论是

(3)有研究显示,中国大陆每年向大气层中释放的CO2占全球总释放量的6.4%,但中国人均所释放的CO2比全球人均要

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网