非选择题-解答题 适中0.65 引用1 组卷296

学习以下材料,回答(1)~(4)题

小蚂蚌的“超能力”

东亚飞蝗,别名蚂蚌,主要危害禾本科作物的叶片和嫩茎。小蚂炸何以成灾?这恐怕离不开它的“超能力”。

东亚飞蝗繁殖能力极强。绝大多数情况下,它们进行有性生殖,雌性成虫一生可产几百粒卵,十几天即可孵化完成。当某些极端因素造成蝗虫种群密度大幅降低时,幸存的蝗虫还可孤雌生殖,即在未交配的情况下产卵,短时间内大量繁殖。该方式产生的后代均为雌性,性成熟后可继续孤雌生殖。

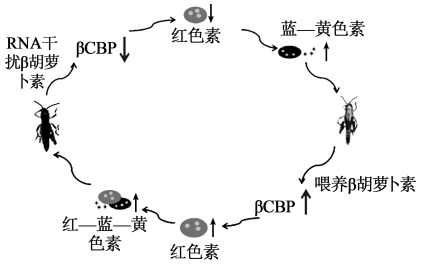

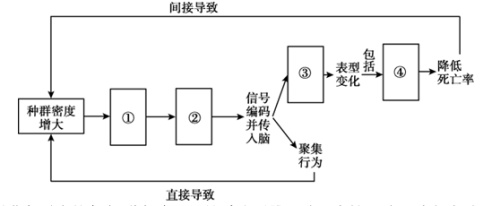

东亚飞蝗还会“变身”。自然状态下它们为散居状态、通体绿色,某些因素的诱导使它们转变为群居状态,体色以黑色为主,这一过程称为“型变”。我国科学家鉴定到一种由群居型蝗虫特异性释放的物质——4VA,该物质释放量低但生物活性高,被定义为飞蝗的聚集信息素。飞蝗能通过锥形感受器中的嗅觉受体OR35特异性结合4VA,并将这一化学信号编码后传入到脑中形成聚集行为的指令,同时,特定区域的脑组织细胞在接收到4VA的信号后,某些基因转录成的RNA就会发生特定位点的甲基化修饰,从而引起飞蝗在表型上的一系列变化。例如:群居型蝗虫会高表达β胡萝卜素结合蛋白,该物质与β胡萝卜素结合呈现红色,大量的红色物质与原本的绿色体色叠加导致黑色体色的形成,这种体色显然属于警戒色;群居型飞蝗还会释放苯乙腈作为嗅觉警告信号以驱赶天敌大山雀,若大山雀强行攻击,飞蝗立即将苯乙腈转化为剧毒氢氰酸进行防御;此外,群居型飞蝗飞行的“燃料”也由糖类向单位能量更高的脂肪转变,这使其能够远距离迁移以获取更充足的食物资源。总之,4VA是蝗虫聚集成灾的“祸首”,同时其释放量又能随飞蝗种群密度的增加而增加。

蝗灾爆发会严重影响农业生产,对东亚飞蝗遗传特性的研究为科学防治蝗灾提供了重要的理论基础。

(1)东亚飞蝗属于生态系统成分中的____________ ,直接决定其种群密度的数量特征包括出生率和死亡率以及____________ 。

(2)请在下图的“①~④”中补充相应文字,对“4VA是蝗虫聚集成灾的祸首”这一说法做出合理解释①____________ ;②____________ ;③____________ ;④____________ 。

(3)从进化与适应的角度,分析东亚飞蝗采取孤雌生殖和有性生殖两种方式对于种群延续和进化的意义____________ 。

(4)4VA和OR35的发现为“绿色控蝗”提供了更多可能性。请你结合文中信息,提出一条设想,以达到“蝗灾要除,蝗虫要留”的目的____________ 。

小蚂蚌的“超能力”

东亚飞蝗,别名蚂蚌,主要危害禾本科作物的叶片和嫩茎。小蚂炸何以成灾?这恐怕离不开它的“超能力”。

东亚飞蝗繁殖能力极强。绝大多数情况下,它们进行有性生殖,雌性成虫一生可产几百粒卵,十几天即可孵化完成。当某些极端因素造成蝗虫种群密度大幅降低时,幸存的蝗虫还可孤雌生殖,即在未交配的情况下产卵,短时间内大量繁殖。该方式产生的后代均为雌性,性成熟后可继续孤雌生殖。

东亚飞蝗还会“变身”。自然状态下它们为散居状态、通体绿色,某些因素的诱导使它们转变为群居状态,体色以黑色为主,这一过程称为“型变”。我国科学家鉴定到一种由群居型蝗虫特异性释放的物质——4VA,该物质释放量低但生物活性高,被定义为飞蝗的聚集信息素。飞蝗能通过锥形感受器中的嗅觉受体OR35特异性结合4VA,并将这一化学信号编码后传入到脑中形成聚集行为的指令,同时,特定区域的脑组织细胞在接收到4VA的信号后,某些基因转录成的RNA就会发生特定位点的甲基化修饰,从而引起飞蝗在表型上的一系列变化。例如:群居型蝗虫会高表达β胡萝卜素结合蛋白,该物质与β胡萝卜素结合呈现红色,大量的红色物质与原本的绿色体色叠加导致黑色体色的形成,这种体色显然属于警戒色;群居型飞蝗还会释放苯乙腈作为嗅觉警告信号以驱赶天敌大山雀,若大山雀强行攻击,飞蝗立即将苯乙腈转化为剧毒氢氰酸进行防御;此外,群居型飞蝗飞行的“燃料”也由糖类向单位能量更高的脂肪转变,这使其能够远距离迁移以获取更充足的食物资源。总之,4VA是蝗虫聚集成灾的“祸首”,同时其释放量又能随飞蝗种群密度的增加而增加。

蝗灾爆发会严重影响农业生产,对东亚飞蝗遗传特性的研究为科学防治蝗灾提供了重要的理论基础。

(1)东亚飞蝗属于生态系统成分中的

(2)请在下图的“①~④”中补充相应文字,对“4VA是蝗虫聚集成灾的祸首”这一说法做出合理解释①

(3)从进化与适应的角度,分析东亚飞蝗采取孤雌生殖和有性生殖两种方式对于种群延续和进化的意义

(4)4VA和OR35的发现为“绿色控蝗”提供了更多可能性。请你结合文中信息,提出一条设想,以达到“蝗灾要除,蝗虫要留”的目的

2023·北京顺义·模拟预测

类题推荐

东亚飞蝗,别名蚂蚱,为杂食性害虫,主要危害禾本科作物的叶片和嫩茎。东亚飞蝗分为卵、若虫(跳蝻,活动能力很弱)、成虫三个发育时期。雌虫也能进行孤雌生殖,即雌性产生的卵,可以直接孵化和正常发育,且繁殖力惊人。世界范围内,蝗灾对农业、经济和环境构成重大威胁。中国科学院动物研究所康乐团队发现,东亚飞蝗能够产生一种群聚信息素,飞蝗种群在群聚激素影响下,由散居型转变为群聚型,形成超大型种群,从而导致蝗灾。

(1)调查跳蝻种群密度常用__________ 法,但该方法不适合调查蝗虫成虫,原因是__________ 。有人提议采用空中拍照技术调查蝗虫成虫的种群密度,与标记重捕法相比,该技术的优点是__________ (答出2点即可)。

(2)科研人员通过性引诱剂捕杀雄性蝗虫,破坏了种群正常的__________ ,但发现不能有效地控制蝗虫的数量,原因是__________ 。

(3)为确定飞蝗分泌的挥发性物质中,哪一种为群聚信息素,科研人员分别向A、B区通入不同的物质,记录飞蝗在不同区域的停留时间,结果如下表。

研究人员据此初步确定4VA是群聚信息素,PAN和PhA都不是,做出判断的依据是__________ 。

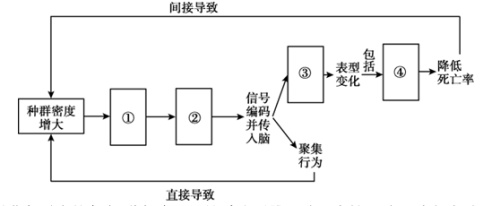

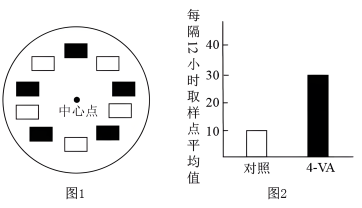

(4)为进一步确定4VA的作用,科研人员利用4VA及溶剂进行图1(黑色表示添加了4VA的样方区域)所示的室外草地诱捕实验,结果如图2所示。__________ (答出2点)。

②据图2结果得出的结论是4VA能在自然环境中吸引和聚集飞蝗,其依据是__________ 。

(5)研究表明,蝗虫的触角上存在感知4VA的嗅觉受体。据此提出防治蝗灾的设想:__________ 。

(1)调查跳蝻种群密度常用

(2)科研人员通过性引诱剂捕杀雄性蝗虫,破坏了种群正常的

(3)为确定飞蝗分泌的挥发性物质中,哪一种为群聚信息素,科研人员分别向A、B区通入不同的物质,记录飞蝗在不同区域的停留时间,结果如下表。

组别 | A区 | B区 | ||

通入物质 | 停留时间(s) | 通入挥发性物质 | 停留时间(s) | |

第1组 | 溶剂 | 430 | 苯乙腈(PAN) | 170 |

第2组 | 溶剂 | 190 | 4-乙烯基苯甲醚(4VA) | 410 |

第3组 | 溶剂 | 285 | 苯乙醇(PhA) | 315 |

(4)为进一步确定4VA的作用,科研人员利用4VA及溶剂进行图1(黑色表示添加了4VA的样方区域)所示的室外草地诱捕实验,结果如图2所示。

②据图2结果得出的结论是4VA能在自然环境中吸引和聚集飞蝗,其依据是

(5)研究表明,蝗虫的触角上存在感知4VA的嗅觉受体。据此提出防治蝗灾的设想:

东亚飞蝗具有异地迁飞、群集、生殖能力强大等特性,对农业生产具较大的危害性。为加强对东亚飞蝗的防治,避免蝗灾的发生,科学家对东亚飞蝗的种群特征、迁飞等进行了研究。请回答下列问题:

(1)蝗虫有散居型和群居型两种类型。散居和群居体现的是种群的___ 特征。散居型可向群居型转变,4-5只独居蝗虫聚集之后,可自发产生一种名为4-甲氧基苯乙烯的信息素,以吸引更多蝗虫聚集;随蝗虫密度的增加,释放的信息素含量也会迅速增加,进一步促进蝗虫的聚集,这体现出蝗虫的聚集过程属于___ 调节。群居时,蝗虫个体之间可通过后肢触碰传递信息,减少互相攻击、利于协调行动,这表明___ 离不开信息传递。

(2)鸭子是蝗虫的天敌,对散居状态的蝗虫控制效果较好。某科研小组通过在试验田放养鸭子研究对蝗虫的控制。表1为某段时间内植物和蝗虫的部分能量值(单位:104kJ),鸭子可捕食蝗虫和试验田中植物,该时间段内系统无有机物输出。

表1

鸭子的同化量为___ ,试验田中植物固定的能量中流入蝗虫与流入鸭子的能量比值为___ 。该研究表明,农业生产中采用牧鸭治蝗时还应考虑到___ 。

(3)为监测某地蝗虫的种群密度,可选择___ 法统计虫卵的数目。蝗虫喜欢在坚实的土地上产卵。若在蝗虫繁殖期人为疏松土壤,可影响蝗虫的___ ,而降低其种群密度。

(4)C3和C4植物体内的12C与13C的比值(δ)不同,测定东亚飞蝗翅中δ值,可反映其幼虫期的食物来源,进而判断其虫源地。研究者选择在某无可用耕地且不进行农事操作的试验岛屿上捕获东亚飞蝗,并检测成虫翅中δ值,进而推算出其幼虫期食物占比情况,结果如下图所示。试验岛屿相对位置和作物分布如表2所示。

表2

①试说明研究者选择该岛屿作为本实验观测点的原因是___ 。

②结合图、表信息,推测不同日期东亚飞蝗的迁飞方向为:___ 。

(1)蝗虫有散居型和群居型两种类型。散居和群居体现的是种群的

(2)鸭子是蝗虫的天敌,对散居状态的蝗虫控制效果较好。某科研小组通过在试验田放养鸭子研究对蝗虫的控制。表1为某段时间内植物和蝗虫的部分能量值(单位:104kJ),鸭子可捕食蝗虫和试验田中植物,该时间段内系统无有机物输出。

表1

| 项目 | 净同化量 | 呼吸消耗量 | 流向分解者 | 未利用 |

| 植物 | 108 | 75 | 21 | 58 |

| 蝗虫 | 7 | 10 | 1 | 3 |

(3)为监测某地蝗虫的种群密度,可选择

(4)C3和C4植物体内的12C与13C的比值(δ)不同,测定东亚飞蝗翅中δ值,可反映其幼虫期的食物来源,进而判断其虫源地。研究者选择在某无可用耕地且不进行农事操作的试验岛屿上捕获东亚飞蝗,并检测成虫翅中δ值,进而推算出其幼虫期食物占比情况,结果如下图所示。试验岛屿相对位置和作物分布如表2所示。

表2

| 区域 | 与试验岛屿的位置关系 | 主要作物 |

| A农业区 | 位于试验岛屿北侧约40km | 玉米、水稻 |

| B农业区 | 位于试验岛屿南侧约60km | 小麦、水稻 |

②结合图、表信息,推测不同日期东亚飞蝗的迁飞方向为:

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网