材料一

每个时代都有属于各自时代的偶像。对才华出众、外形靓丽、造型时尚、为人友善、个性独特的明星产生倾慕心理,恐怕是每一代青少年必然经历的心理体验。由于所处的文化环境、传播渠道、审美标准的不同,每一代人对偶像的认知自然会有所差别。然而,在差异化的表象之下,不同时代的人们又会对偶像的概念达成一定的共识,那就是任何优质偶像、大众榜样都应该具有过人的艺术才华、执着的敬业精神和良好的公众形象。

(摘编自杨洪涛《文艺界需要真正的优质偶像》,2018年8月30日)

材料二

当前文化领域,仍存在一些病态审美现象,这些现象有的不仅是“颜值消费”和“眼球经济”跑偏的结果,更是文娱圈子奢靡浮夸之风的新变种。

一个开放多元的社会,审美自可参差多态,各得其所。然而,凡事都应有度,越过底线就会走向反面——不是审美,而是“审丑”。热捧“小鲜肉”等娱乐造势传递出让人担忧的倾向:在“论美貌你赢不了我”的喧嚣中,演员的自我修养显得无足轻重,一些人演技不好却拿着天价片酬,各种任性都被惯出来了;在“娱乐至上”“流量为王”的误区中,一些影视作品、网络平台、综艺节目刻意迎合低俗口味,消费各种“奇葩”“怪咖”,为博眼球甚至不惜挑战社会公序良俗,散发着猎奇、拜金、颓废的气息。

以文化人,更在育人。这些现象之所以引发公众反感,还因为这种病态的文化对青少年的负面影响不可低估。青少年是国家的未来,一个社会和国家的流行文化拥抱什么、拒绝什么、传播什么,确乎是关系国家未来的大事。培养能担当民族复兴大任的时代新人,需要抵制不良文化的侵蚀,更需要优秀文化的滋养。

(摘编自辛识平《“娘炮”之风当休矣》,新华社北京2018年9月6日电)

材料三

伟大的队伍孕育伟大的精神,刚毅的品格塑造独特的气质。军人气质,是英雄主义的血性,是集体主义的奉献,是永不言败的刚毅,是为国为民的担当。新时代“最可爱的人”身上那种气质之美,为浮躁的社会打开了另一个审美维度,理应引领时代潮流。而当下,受商业炒作等影响,社会上渐渐刮起一股“阴柔之风”。一些“小鲜肉”“花美男”充斥屏幕,他们看起来弱不禁风却妆容精致,说起话来有气无力且矫揉造作,没有一丝阳刚之气,却被扭曲的“眼球经济”推波助澜。不少人担心,这种反常现象的泛滥,容易影响大众尤其是青少年的审美观和价值观,进而销蚀整个国家和民族的精神追求。

一个健康的社会,一个向上的民族,应该有昂扬雄健之气概,有敢于开拓之勇力,有青春勃发之精神。如果放任“阴柔之凤”劲吹,让不良文化侵蚀人们的思想,血性阳刚之气和尚武精神就会消退。改变病态审美,扭转矫揉造作,不妨给社会多注入军人气质,把优秀文化品格灌入以青少年为主的大众群体。唯此,方能塑造刚健勇毅的时代气质和自信自强的社会风尚。这一点,也应该永远是公共传播中的主流。

(摘编自王宁《用军人气质激扬民族雄风》,2018年10月4日)

材料四

自从20世纪80年代中期出现过美学和美育高潮后,学校美育越来越被分工细密的现有课程体系边缘化了,我们看到的常常只是偏重技能、缺失审美内蕴的“艺术课”或者仅剩知识、脱离现实生活和主体精神世界的所谓“美学课”,而少见品位高雅、内涵丰富、陶冶学生身心的“美育课”。社会转型期所产生的消极影响有损美育实施的生态。转型过程中,整个社会难免产生许多浮躁、趋利、庸俗等负面情绪,使得校园文化生态异化,更使得青少年人格发育趋向“空心化”,即愈来愈缺失崇高、阳刚与雄壮的美感元素。不少学生更多沾染的是经济意识、“小我”考量和感官愉悦,对美的发现、追求和创造的自觉精神日趋稀薄。“走偏”的文化消费与“病态”的审美创造互为因果,值得忧思。

(摘编自潘涌《美育为何难落实》,2017年1月17日)

【小题1】下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是()| A.担当民族复兴大任的青少年在开放多元的社会中可以拥有不同审美选择,但不能变审美为“审丑”。 |

| B.放任“阴柔之风”劲吹,会导致血性阳刚之气和尚武精神的消退,不利于大众群体文化品格的提升。 |

| C.崇高、阳刚与雄壮等美感元素的缺失,容易造成青少年人格发育“空心化”,使得校园文化生态异化。 |

| D.社会转型期难免出现负面情绪。影响社会文化生态环境,美育要积极应对,充分发挥自身教育优势。 |

| A.偶像具有时代差异性是正常社会现象,每一代青少年经历倾慕偶像的心理体验也属正常。 |

| B.病态审美现象引发公众反感,就是因为这种病态的文化对青少年产生了巨大的负面影响。 |

| C.病态审美现象由多种因素导致,有的与“颜值消费”和“眼球经济”跑偏存在密切联系。 |

| D.新时代军人身上独特的气质之美可以作为当前社会另一个审美维度,引领时代潮流。 |

材料一:

在北斗工程诞生之前,我国曾在卫星导航领域苦苦摸索,在理论探索和研制实践方面都开展了卓有成效的工作。

1983年,以陈芳允院士为代表的专家学者提出了利用2颗地球同步轨道卫星来测定地面和空中目标的设想。

北斗工程按照“先区域、后全球”的思路,分“三步走”。

作为解决“有无”问题的第一步,北斗一号需要花小钱办大事,验证系统设计思想的正确性。1993年初,我国提出卫星总体方案,初步确定卫星技术状态和总体指标,次年研制工作全面展开。北斗一号系统于2003年建成,使我国成为继美、俄之后第3个拥有自主卫星导航系统的国家。

面对快速增长的应用需求,北斗二号迈开了提升性能的第二步。2004年北斗二号卫星工程正式立项研制,随后导航系统工程被列入我国16项国家重大专项工程。2012年12月27日,北斗卫星导航系统正式提供区域服务,成为国际卫星导航系统四大服务商之一。

站在前两代星座的肩膀上,北斗第三步迈得无比自信。星间链路、全球搜救载荷、新一代原子钟等新“神器”闪耀亮相,整体性能大幅提升……今日之北斗已经梦想在握。

(摘编自《北斗卫星导航系统的前世今生》,《科技日报》2019年01月24日)

材料二:

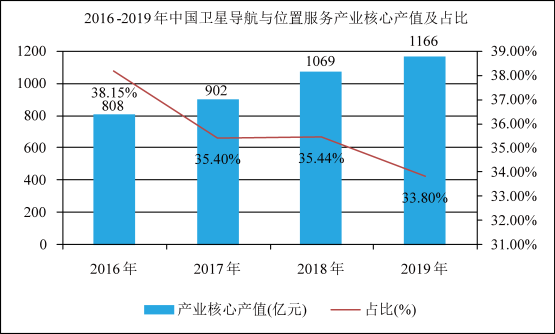

(数据来源于《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》)

材料三:

本报北京6月30日电(记者张蕾)30日下午,第55颗北斗导航卫星成功定点在东经110.5°工作轨位,标志着我国北斗卫星导航系统向全球组网的完成又迈出了重要一步。

据航天科技集团五院的专家介绍,定点成功相当于卫星进入了自己的工作岗位,准备正式“开工”。目前,经过遥测数据判读,星载基准频率合成器、原子钟、导航任务处理单元、星间链路等载荷设备均工作正常,地面接收信号正常。接下来,卫星将进行多项在轨测试,确认所有设备运行正常后,开启工作模式,编入北斗全球导航系统的卫星“大家族”中。

(摘编自《第55颗北斗导航卫星定点成功》,《光明日报》2020年07月01日))

材料四:

2020年6月23日上午,中国“北斗三号”最后一颗全球组网卫星发射成功,标志着北斗全球卫星导航系统空间星座部署完美收官。这对中国航天乃至中国科技来说是一个历史性成就,也为全球经济提供强大科技支撑,注入新的发展动力。

“百感交集,”中国卫星导航系统管理办公室国际合作中心副主任沈军博士对《国际锐评》评论员说,“26年的努力,梦想终于实现”。正如沈军所感慨的,从1994年北斗一号建设正式启动,到2020年完成全球组网,中国北斗建设历时26年,通过服务中国、服务亚太、服务全球的“三步走”战略,与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧洲的伽利略一道,成为全球四大卫星导航系统之一。

作为中国近年来“硬核科技”成果代表之一,北斗的通信与导航一体化是全球独创的技术亮点。北斗全球组网成功,体现了中国科技创新中的自力更生和开放包容两大核心要素。

北斗系统坚持开放包容的科技合作理念,正如沈军所说,“国际化是北斗全球系统的天然属性”。为此,中国不断推动北斗系统进入各项国际标准,积极参与国际卫星领域的多边事务,大力推动北斗系统的国际化应用。

(摘编自《北斗完成全球组网折射中国科技创新的不竭动力》,中央广电总台国际在线)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.利用2颗地球同步轨道卫星来测定地面和空中目标的设想,是陈芳允院士在1983年提出的。 |

| B.我国于2003年建成北斗一号系统,成为继美、俄之后第3个拥有自主卫星导航系统的国家。 |

| C.第55颗北斗导航卫星成功定点轨位,是我国北斗卫星导航系统向全球组网完成又迈出了重要一步的标志。 |

| D.“北斗三号”最后一颗全球组网卫星发射成功,表明我国北斗全球卫星导航系统空间星座部署完美收官。 |

| A.2016—2019年中国卫星导航与位置服务产业核心产值逐年上升,而占比却逐年下降。 |

| B.北斗二号卫星工程正式立项研制,随后导航系统工程被列入我国16项国家重大专项工程。 |

| C.“北斗三号”最后一颗全球组网卫星发射成功,主要对我国科技发展意义重大。 |

| D.北斗导航卫星成功定点,卫星进行了多项在轨测试,所有设备运行确认正常,开启工作模式。 |

材料一:

新冠肺炎的科学命名

全球研究与创新论坛2月11日在日内瓦开幕。世卫组织总干事谭德塞在记者会上宣布,将新型冠状病毒感染的肺炎命名为“COVID-19”,谭德塞解释,“CO”代表冠状(Cornona),“V1”代表病毒(Virus),“D”代表疾病(Disease),“19”则因为疾病爆发于2019年。谭德塞表示,这样命名是为了避免与地理位置、某种动物、个人或群体相关联,拥有一个正式名称很重要,可以防止名称使用不准确或是“污名化”。

世卫组织同时在官方推特上解释了命名准则:“根据世界卫生组织(WHO)与世界动物卫生组织(OIE)、联合国粮食及农业组织(FAO)商定的准则,我们必须找到一个命名,不涉及地理位置、动物、个人或人群,而且这个命名也要易读,并与该疾病有关。”世卫组织表示,命名很重要,可以防止使用其他可能不准确或具污蔑性的命名。

(综合相关新闻)

材料二:

2月11日晚,国际病毒分类委员会发表声明称,其委员会的冠状病毒研究小组(CSG)根据系统学、分类学和惯例,正式将该病毒命名为“SARS-CoV-2”,并认定这种病毒是SARS冠状病毒的姊妹病毒。此前,OSG曾将新型冠状病毒暂命名为“2019-nCoV”,“2019”指代病毒被发现的年份,“nCoV”是“新型冠状病毒”英文翻译的缩写。CSG表示,这次新的命名较为准确地表明这种特定病毒与SARS的关系,而以“2019-nCoV”为名的术语“新型”也可能表示该基因组与其他先前已知的冠状病毒之间的基因组不完全匹配。21世纪研究冠状病毒的病毒专家多次遇到冠状病毒新颖性的问题,例如2003年在中国广东省爆发的严重急性呼吸系统综合征(SARS)和2012年在中东地区爆发的中东呼吸综合征(MERS)。这两次疫情事件,都将病原体最初称为新的人类冠状病毒,在此后都是通过相似结构进行命名,就像本次爆发期间的SARS-CoV-2一样。

SARS-CoV-2是严重急性呼吸综合症相关冠状病毒物种中的另一种病毒,它的发现与21世纪引入人类的人畜共患冠状病毒SARS-CoV有很大不同,是冠状病毒属的一个亚类。与SARS-CoV相比,SARS-CoV-2的名称并非源自SARS疾病的名称,并且绝不应该使用它来预先定义疾病的名称。而由SARS-CoV-2引起的疾病,将由WHO决定为何名,也就是新命名的COVID-19。

(摘自新浪财经《新冠病毒被正式命名为SARS-CoV-2,命名乱象终止》)

材料三:

冠状病毒(coronavirus)是一个病毒大家族,因为忙于公共卫生应对,给新病毒的命名通常都会滞后许多,这可以理解,但是,病毒命名工作应该高度重视,优先处理。美国约翰斯·霍普金斯健康安全中心高级学者克丽丝特尔·沃森解释说,媒体和公众都在使用病毒的别名,非官方的名称很容易在社交媒体上迅速流行起来,这很难撤回;而没有正式名称的危险在于,人们开始使用诸如“中国病毒”等表述,这会导致人们对部分特定人群产生强烈抵制。

其实,给病毒起名不慎而造成严重的社会后果,早已有前车之鉴。2009年的甲型H1N1流感病毒曾另被称作“猪流感”,结果导致埃及屠宰了境内全部的猪。其实这种流感病毒是由人传播,而不是猪传播。正式名称不合适也可能引发各种潜在问题。世界卫生组织就曾在2015年批评过“中东呼吸综合征”这一名称,命名中含有地区信息,这就可能招致不必要的地域歧视,毕竟病毒只是在这一地区偶然发现的,没人能够证明世界上其他地方就不存在这种病毒。世卫组织在一篇声明中说道:“我们注意到某些疾病的名称煽动起了对特定宗教或是族裔成员的抵制,对旅行、商业和贸易造成不正当的障碍,并且引发了对食用动物不必要的屠杀。”

(摘自中国日报网《世卫组织:“新冠肺炎”命名为COVID-19》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.世界卫生组织将新冠肺炎命名为“COVID-19”,“COVID”是冠状病毒的英文缩写 |

| B.COVID-19和SARS-CoV-2是两个不同的概念,前者是疾病名称,后者是病毒名称 |

| C.SARS是重症急性呼吸综合征,它是由SARS-CoV引起的一种急性的呼吸道传染病 |

| D.SARS-CoV-2中的”2”表明它是冠状病毒属的亚类,与SARS-CoV有很大的不同 |

| A.不能以地名来命名病毒,因为无人能够证明这种病毒仅在该地存在,其他地方没有这种病毒。 |

| B.CSG表示将新型冠状病毒名为“SARS-CoV-2”,可以准确地表明这种特定病毒与SARS病毒的姊妹关系。 |

| C.对新发现的冠状病毒,一般都会将其称为新的人类冠状病毒,而后才会通过相似结构进行正式命名。 |

| D.“COVID-19”的命名可以防止“污名化”行为,使少数政客不得再把新冠病毒称为“中国病毒”。 |

材料一:

最近,《南方都市报》记者只花了700元,就买到了同事包括名下资产、乘坐航班记录、网吧上网记录等个人信息。如果说这是当前个人信息泄露状况的极端展现的话,那么日常生活里,信息泄露使人们因处于这种“信息裸奔”之中而变得麻木。

这种“麻木”事出有因。南都记者曾向警方求助,警方也难以给出直接的解决方案——治理个人信息贩卖的薄弱可见一斑。除了个别引发社会高度关注的恶性案例,多数时候个人信息保护处于一种低效的窘境。

个人信息保护的缺失给整个社会的信息化进程,同样带来了诸多隐患。有关专家在谈及国家应尽早启动个人信息保护法立法时就提出,如果没有隐私保护,人们可能就不愿意上网,也不愿意推动“互联网+”进入各行各业,这对于国家推动“互联网+”战略不利。就此而言,避免“信息裸奔”理应成为实施“互联网+”的基础。

(摘编自《个人信息裸奔的互联网社会难以走远》,2016年12月14日《中国青年报》)

材料二:

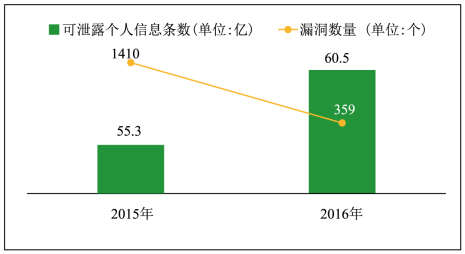

2015-2016网站漏洞可致个人信息泄露情况对比

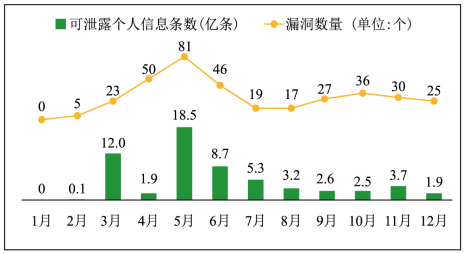

2016年网站漏洞可能泄露个人信息规模各月分布

(源自补天平台《2016年网站泄露个人信息形势分析报告》)

材料三:

2016年6月1日,《中华人民共和国网络安全法》正式实施,将对许多网上行为设立实名认证,旨在给网络营造一片安全、诚信的“清爽”空间。

近年来,随着网络乱象频频出现,实名制已成大势所趋,微信、微博、支付宝、铁路12306等软件目前均已设立实名制门槛。此次网络安全法的实施,无疑意味着实名制的全面到来。匿名环境下,有的网友会肆无忌惮地发表言论而不担心承担后果,导致谣言、诈骗以及各种语言暴力横行。实名制提供了基本的追溯机制,使得网络空间的行为不因技术的虚拟性而陷入无法追踪、无法追责的混沌状态。此外,实名制也能让种种违法违规和不诚信行为付出应有代价。

(摘编自新华社《网络实名制全面到来,如何保障我们的虚拟空间更“清爽”》,2017年8月30日)

材料四:

要结合《网络安全法》对网络实名制的纲领性规定,进一步制定和完善相应的实施细则。针对网络侵权案件可能遭遇的执行难困境,可组建和利用专项民间基金对受害人的损失进行补救。当前,“身份证号码查询系统”是各领域在认证身份信息时普遍应用的系统,因此,要努力提高网络运营者的技术水平,实现“身份认证系统”与网站后台数据库的有效衔接。目前,《网络安全法》以及其他针对实名制的管理法规中,主要是对网络运营者的责任作出规定。在责任承担主体方面,应既包括网络运营者,也包括没有实名认证的人;在责任的追究方面,既要让网络运营者承担有限责任,又要以具体情形为根据,追究违反网络实名制的网民的责任。

(摘编自贾登勋、杜一冉《我国网络实名制的困境与出路》)

【小题1】下列对材料二相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.2016年补天平台共收录的可导致个人信息泄露的网站漏洞359个,与2015年相比有大幅度下降。 |

| B.相比2015年,2016年可致个人信息泄露的网站漏洞数量下降,这表明单个漏洞造成的危害在减小。 |

| C.2016年网站漏洞和可能泄露个人信息数量在年内呈起伏不定的状态,但二者在5月均达到最高值。 |

| D.2016年5月至7月的网站漏洞数量与可能泄露个人信息的数量之间呈正相关,8月至10月呈负相关。 |

| A.在网络上花钱买到个人信息只是个人信息泄露的极端表现,在现实生活中不必担心个人信息泄露。 |

| B.材料一、三均关注个人信息的有关情况,前者指明了信息泄露的危害,后者侧重如何保护个人信息。 |

| C.缺失对个人信息的保护,会给“互联网+”有效发挥作用和国家推动“互联网+”的战略带来隐患。 |

| D.匿名的网络环境会使谣言、诈骗以及语言暴力横行,实名制则会以其追溯机制完全消除网络乱象。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网