好的诗词是形象思维的产物。写诗填词就是借助于观察、联想和想象形成表象、意象,进而把意象组成意境,创造出表达作者思想感情的艺术形象的过程。其中观察、联想和想象属于思维过程,表象、意象、意境则是思维的对象和产物。写出的诗词又是由语言文字组成的句子、篇章。

关于表象、意象、意境的区别和联系,可以通过郑板桥的一段话来加以粗略说明。“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”这是对绘画过程的概括,也可以说是对形象思维过程的概括。这里的“眼中之竹”就是“表象”,“胸中之竹”就是“意象”,“手中之竹”则是组织意象、形成“意境”、构成作品的过程。

“表象”是指感知过的事物留在头脑中的形象,是人们通过感知活动获得的关于事物的表面形象(包括事物的形状、颜色、大小、声音、气味、软硬等特征,也就是我国古人称之为“象”的东西),它形成于感觉知觉过程中,保存在大脑里。表象虽然也是客观事物的主观反映,但基本上还是对客观事物外在形象的摹写,可以说是事物的客观形象。

意象是指熔铸了作者主观感情的形象。意象是经作者运思而成的寓意深刻的形象,它已不单是事物的客观形象,而是蕴含着主体思想情感的形象。譬如,郑板桥胸中之竹,已不是一般竹子的形象,而是一种坚强挺拔、不畏风雨严寒、不向恶势力低头的形象。当竹子的形象被赋予这样品格的时候,它已变成了一种意象。类似的,老虎的形象成为力量、勇猛的象征,松树的形象代表着长寿或坚强,鸟的形象代表着吉祥、忠贞、爱情,如此等等。简言之,意象是“意”和“象”的融合。“意”是作为主体的人所体验的或要表达的思想感情,包括人对自然、社会和人生的情感体验、思想感悟以及审美感受,简单地说就是作者以及读者的“情”“理”“美”。“象”是作品描述的物或事,准确地说是事物的形象,是寄予着、表达着作者的“情”“理”“美”又能引发读者“情”“理”“美”的形象。“意”是主体,“象”是载体。美为什么也是意象的重要内涵呢?意象中之所以有美,一方面是因为美感也是一种主观情感,另一方面还因为意象属于艺术所特有的范畴。艺术作品总要通过意象来体现作者的主观世界,而艺术是绝对离不开美的。不美的作品不能称之为艺术品。哪怕是揭露丑恶的作品,其表现形式也应是美的,也能使人获得美的感受。诗歌是一种艺术,诗歌也体现着美,体现着人的美感。诗歌的美,既体现在它的形式上、节奏上,更体现在它的意象和意境中。

意象可分为自然意象和社会意象。自然意象以自然景物为象,包括日月山川、花草树木、鸟兽虫鱼、风雨阴晴等。社会意象以社会现象为象,包括人类社会的各种事物、人物和人类生活景象,以及作为人类社会生活曲折反映的神仙鬼怪的景象等。诗歌中的意象是使用语言来表现的。这种语言不同于一般性的语言,可称之为意象性的语言。意象性语言是一种具有形象性、概括性、典型性、象征性、拟喻性的语言。诗歌中,明月、江水、青松、翠竹、晚照、晴空、来鸿、去燕、宿鸟、鸣虫、三尺剑、六钧弓、清暑殿、广寒宫,两岸晓烟杨柳绿、一园春雨杏花红,两鬓风霜途次早行之客、一蓑烟雨溪边晚钓之翁等,都是意象性的语言,也可说是意象。在这里,语言是意象的物质外壳,意象是语言的内涵。

诗人写诗,常运用意象性的语言,构建某种意境,表达作者的某种思想感情。温庭筠的《商山早行》中的“鸡声茅店月”“人迹板桥霜”“槲叶落山路”“枳花照驿墙”“凫雁满回塘”等都是意象,尤其是“鸡声茅店月,人迹板桥霜”更是把六种形象性的词语(鸡声、茅店、月、板桥、霜和霜上的人迹)并列在一起,这些词语描述的形象,已不再只是事物的客观物象,而是融入了作者凄凉悲怆体验的意象了。诗人正是利用这些意象的组合,构成一种“道路辛苦、羁旅愁思”的意境。

(选自张得良《诗得意象自生光——古典诗词中的意象浅谈》,有删改)

【小题1】下列对文中“意象是指熔铸了作者主观感情的形象”一句的理解,不正确的一项是( )| A.写诗就是借助于观察、联想和想象形成表象、意象,进而把意象组成意境,创造出表达作者思想感情的艺术形象的过程。 |

| B.郑板桥的“眼中之竹”就是“表象”,“胸中之竹”就是“意象”,“手中之竹”则是组织意象、形成“意境”、构成作品的过程。 |

| C.意象是指经作者运思而成的寓意深刻的形象,但它本质上还是事物的客观形象,具有客观性。 |

| D.诗歌中的意象是用语言来表现的。在诗歌中,语言是意象的物质外壳,意象是语言的内涵。意象性的语言能够表达作者的某种思想感情。 |

在我国历史上,家教是促成主流价值观社会化的一个十分重要的渠道,对基层社会治理起着有益的作用。如今,吸收借鉴古代家教在传承主流价值观方面的有益经验,对更好发挥家教在基层社会治理中的作用十分有意义。

(一)传承家训:主流价值观的通俗化。家训是家庭教育的一种重要形式,在家庭内部施教,最主要的特点是通俗易懂。家训大都是训主结合个人生活经历对人伦亲情、世道人心、社会变化做的深入阐述,说理透彻明了,读来亲切可感。历史上的很多家训,不仅对训主一家一时产生了影响,还泽被后世。

有“古今家训,以此为祖”之誉的《颜氏家训》,是我国古代第一部家训专著,内容十分广泛。从中可以看出,文人士大夫著训立说的主要用意和家教的基本内容,它也为后世家训树立了样本。清人王钺曾说:“北齐黄门颜之推《家训》二十篇,篇篇药石,言言龟鉴,凡为人子弟者,当家置一册,奉为明训,不独颜氏。”整体看来,《颜氏家训》体现了进德修业的理念、知行结合的家教方法、重教崇化的价值诉求,对主流价值观的社会化起到了促进作用。

(二)遵行家礼:主流价值观的日用化。古人认为,“不学礼,无以立”,把学礼、尊礼看作人立身处世的重要依托。家礼是传统中国人优良教养的载体,我们常说一个人教养好,是与其在家庭范围内遵礼行礼分不开的。家礼不单涉及对家庭成员行为处事的言行要求,还对家庭生活中的冠、婚、丧、祭等事宜的具体开展和实施做出了仪式化的要求,说明了相关的程式和具体操作规仪,这也是家礼中最主要的内容。古人制定家礼,最主要的目标就是落实“名分之守、爱敬之实”和“纪纲人道之始终”,即夯实人伦亲情。古人认为要使人伦亲情和谐有序,就需从家庭生活中的点滴言谈举止入手,通过时常练习行为规仪,做到临事自然应对。对整个社会而言,千千万万家庭遵行家礼,有助于形成文明向上的社会环境,起到化民成俗的作用。

古代家礼文献中,朱熹所著的《朱子家礼》久负盛名,将与家庭生活密切相关的礼教做了全面总结和说明,是家礼教育的集大成者,影响早已超出家庭范围。

(三)制定家规:主流价值观的规约化。国有国法,家有家规。家规是古人制度化的家教方式,是硬性的伦理规范。在古代,制定家规的人多半是文人士大夫、士绅乡贤,他们大都是社会的精英,也都受过主流价值观的教育熏陶。他们在制定家规时,自然都遵循传统的纲常伦理,将社会主流价值观融入家规的制定当中,这使得“家法必遵国宪,方为大公”成了家规的显著特点。实际上,这种将社会价值观念、法律、道德融入家规的做法,也起到了促进家庭成员社会化的作用。家规还有一个重要特点,就是对违反家规的言行做出惩戒性的规定,以教育家庭成员改过迁善,起到警示作用。“不孝不悌者,众执于祠,切责之,痛责之。”家规影响所及是细致入微的,有着社会主流价值观所不能企及的作用,较为直接地将社会主流价值观下潜到千家万户。

历史上,有“江南第一家”之称的义门郑氏,其《郑氏规范》被视为古代家规典范。该家规对违反规定的行为制定了具体的惩戒措施,即便是一家之长,违背规定也不能例外。该家规还特地要求入仕为官的子弟“须奉公勤政,毋蹈贪黩”,规定了义学的设置等相关事项,十分重视对子弟的教育。正因此,郑氏一门在家规的约束下,取得了突出的治家成效,屡屡受到表彰,其家规也影响深远,为后世的家规制定提供了直接或间接的借鉴。

(摘编自王永祥《家教传承社会主流价值观的历史经验》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.《颜氏家训》是我国古代最早的家训著作,因清人王钺的推崇而得以广泛流传。 |

| B.家训是家庭教育的一种重要形式,一般在训主家庭内部施教,其他家庭不可抄袭。 |

| C.古代家礼既有对个体行为处事的言行要求,也包括一些重大事宜仪式化的要求。 |

| D.为了促进家庭成员社会化,家规的制定者将社会价值观念、法律、道德融入家规。 |

| A.文章从家训、家礼、家规三个角度阐述了古代家教内容与主题价值观的内在联系。 |

| B.文章第二段围绕家训的内涵探讨了家训对主流价值观社会化的促进作用问题。 |

| C.文章论述中以《颜氏家训》《朱子家礼》《郑氏规范》的巨大影响为论据,具有说服力。 |

| D.文章从历史出发,旨在为当前基层社会治理提供有益的借鉴,显示了作品的现实意义。 |

| A.家训、家礼、家规不仅对古人治家有帮助,对古代基层社会治理也起了有益的作用。 |

| B.遵行家礼既是个人教养的体现,也有助于夯实人伦亲情,形成文明向上的社会环境。 |

| C.家规大都是由家族中受过主流价值观教育熏陶的精英人物制定,具有一定的强制性。 |

| D.家规能直接地对违反家规的言行做出惩戒,因而对家庭成员的作用比社会主流价值观更大。 |

阅读下面的文字,完成小题。

拟人是语言中常见的一种修辞现象,赋予物以人的行为特点来表达作者的情感。从认知语言学的角度看,拟人是一种隐喻。

中国古典诗歌强调“意境”说,认为好的诗歌一定要有意境。在意境的表达中,中国古典诗歌的隐喻性特征十分明显。隐喻,尤其是拟人隐喻,在很大程度上是诗歌魅力呈现的重要方式和手段。诗歌功能是隐喻的重要功能之一,诗歌的美学特征离不开隐喻的存在,隐喻是诗歌的生命原则。

拟人隐喻属于概念隐喻中最明显的本体隐喻,是从源域到目标域的系统映射。拟人隐喻的映射往往是借助人的动机、特征和活动等映射到客体上,用来理解非人类实体的各种经验。因此,拟人隐喻表现为赋予其他事物以人的言行和思想情感,借以表达作者的思想情感。

诗歌意境是诗人的主观情感与诗歌中所描绘的客观物境的高度融合,从而形成的一种耐人寻味的艺术境界。王昌龄《诗格》曰:“诗有三境,一曰物境。欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心……了然境象,故得形似。二曰情境。娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后弛思,深得其情。三曰意境。亦张之于意而思之于心,则得其真矣。”可见,意境在诗歌的创作中起着十分重要的作用。中国古典诗歌在创作表达中经常使用比兴的修辞手法,讲究诗歌表达的含蓄性。从认知角度来看,诗歌中比兴的修辞手法在本质上是隐喻思维。

中国古典诗歌意境的类型有很多种分类方式,中国古典文论为我们提供了两种方法。第一种是清朝刘熙载从意境的审美风格上提出的分类方法,他说:“花鸟缠绵,云雷奋发,弦泉曲咽,雪月空明,诗不出此四境。”第二种是王国维在《人间词话》中提出的“有我之境”和“无我之境”的分类方法。依我所见,中国古典诗歌是一种借诗传情的语言艺术,所以从诗歌意境看,可以分为:借景抒情,寓情于景,情景交融。拟人隐喻正好是通过借助他物的表达来描写人的情感等因素,所以可以用拟人隐喻来建构中国古典诗歌的意境。

一、借景抒情

在中国古典诗歌的创作中,景物的描写一直起着十分重要的作用。诗人借助描写客观外界景物来抒发内心的主观感情,把真情实感融入所描写景物之中,使客观的物象也具有浓厚的思想和感情,从而使诗歌达到“景生情”“情生景”的艺术境界。如,崔护《题都城南庄》:“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”

诗人用拟人隐喻手法,把源域“桃花”映射到目标域“人”的特征中,用一“红”字,顿时把“人面”之美和“花光”之艳写得活灵活现,美好景象呼之欲出。第四句,仍然运用拟人隐喻,把“桃花”映射到“人”的特征中,用一“笑”字,把“桃花”写得栩栩如生,却表达了惆怅、寂寞之情。

二、寓情于景

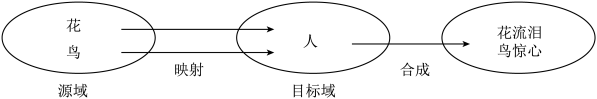

情感是诗歌表达中最重要的因素,诗人内心带有某种强烈的感情,在接触物境时,把这种感情注入其中,又借对物境的描写把它抒发出来,于是客观的物象带上了主观情感。例如,在杜甫的《春望》这首诗作中,诗人写到“感时花溅泪,恨别乌惊心”,明显带有自己的情感色彩。如图所示:

三、情景交融

在中国古典诗歌的创作中,环境的描写、气氛的渲染跟人物思想感情的抒发结合得很紧密。情景交融是意境创造的表现特征。所谓“情”是作者主观的内蕴实质,而“景”则是社会生活图景,是承载主旨的形象。意境的创作就是把二者集合起来的艺术。如,杜甫的绝句《江畔独步寻花》:

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

一个“留”字,拟人隐喻的运用,既写出蝴蝶因恋花而“留连”不去,暗示花的芬芳鲜艳,又表达出诗人被吸引而流连忘返。移情于物手法的运用,使物我交融,情景相生,情景交融。拟人隐喻手法的使用,对于中国古典诗歌意境的建构意义重大。

古典诗歌在表达和创作中经常转换词性,注重押韵等因素,在欣赏过程中给人出乎意料、标新立异的感觉。诗歌中用到拟人隐喻,给人一种陌生化的感觉,从而提高诗歌表达的效果。如:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。作者采用拟人隐喻的表现手法,一个“怨”字,使诗歌意境深沉含蓄,耐人寻味。

在中国古典诗歌中,每首诗歌都有诗人要表达的主旨,体现出诗歌的主题化。如:江山不管兴亡事,一任斜阳伴客愁。作者借“愁”字,用拟人隐喻的表达,表达出诗人内心的愁苦,突出诗歌主旨,使诗歌意境更加丰富,主题更加鲜明。

(摘编自彭晓、岳好平《拟人隐喻视角下中国古典诗歌意境的建构》)

【小题1】下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国古典诗歌特别强调意境的营造,优秀诗歌的作者也往往是营造意境的高手。 |

| B.拟人大量存在于古典诗歌中,拟人隐喻也成为衡量一首诗歌艺术魅力的标准。 |

| C.刘熙载和王国维对诗歌意境分类的着眼点不同,但在意境分类上都具有代表性。 |

| D.《题都城南庄》中“笑”借助拟人隐喻,将形象塑造得栩栩如生,借以抒发诗人的情感。 |

| A.王昌龄《诗格》中诗的“三境界”的侧重有不同,“物境”侧重于“物”,其表征为具体客观物的形似。 |

| B.从认知角度看,比兴手法是一种隐喻思维,中国古典诗歌具有含蓄的特征,是因为比兴手法的使用。 |

| C.在充分吸收刘熙载有关意境分类理论的基础之上,作者从借诗传情角度,将诗歌意境分为三类。 |

| D.景是社会生活图景,情是主观的内蕴实质,情景交融使物我融合、情景相生,成为诗歌创作的最高形式。 |

| A.白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。(张若虚《春江花月夜》) |

| B.芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。(李商隐《代赠》) |

| C.相顾无言,惟有泪千行。(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》) |

| D.独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。(韦应物《滁州西涧》) |

【小题5】请结合文中相关内容和文中的图例,对杜甫《春望》“感时花溅泪,恨别鸟惊心”句进行解读。

材料一:

影视作为一门综合艺术,与文学有着亲密的关系,我国许多优秀的影视作品都是由文学作品改编而成的,如《早春二月》(根据柔石《二月》改编《英雄儿女》(根据巴金《团圆》改编)《红高粱》(根据莫言《红高粱家族》改编)等。名著改编并不只是原著的视听“插图版”,而是不同艺术媒介间的创造性“互译”和再创造。事实上,文学和影视的关系始终是彼此互动的。如果说,源远流长的文学传统曾成为影视的楷模,那么20世纪中期崛起的艺术电影和电视剧,也启迪、养育了新一代的文学家。从商业的角度看,影视剧往往成了文学作品特殊的、效果极佳的广告。古典文学名著《红楼梦》曾一次再次地被改编成故事片、戏曲片和电视连续剧,每一次都带动图书市场上《红楼梦》的再度热销。由于好莱坞经典影片《飘》一再公映,它的同名小说(中译本为《乱世佳人》)的销量载入“吉尼斯世界纪录大全”

[选自人教版高中语文教材(必修4)]

材料二:

电视剧《四十九日·祭》改编自严歌苓小说《金陵十三钗》,故事定格在1937年的南京城。《四十九日·祭》结合观众的知识结构、思考方式与审美趣味对原著进行艺术再创作。剧中神父设定的改变,最大的现实价值在于“自救”贯穿整部电视剧中,从而改变电影版隐含“他救”的历史观。从电影版本的外国神父转变为电视剧版本的中国神父,剧情的饱满、充实和鲜明令人得到触动与认同。诚然,外国神父与中国神父在影片“救赎”的语境中相互冲突与对立,而人物的设定则是在文学小说与影视改编发展的今天,多元文化碰撞下一种民族自我思考的转变。《四十九日·祭》将观众带回枪林弹雨、炮火连天的年代,在追溯民族抗战历史与结合当今时代精神过程中探寻影视改编创作的未来启示。严歌苓结合民族过往与现代观念去建构严肃的历史影片,改变的虽然是神父的国籍,但却是从民族主体出发,将“他人救赎”转变为“自我救赎”,从而缩短与观众之间的距离。

严歌苓作为一位美籍华人作家、编剧,站在东西方文化的交点上去呈现出具有国际视野的作品,从中观众既可以看到本民族所特有的文化内涵,又可以看到作者以“旁观者”视角去审视文学小说亦或是其影视改编作品中的故事。正是由于融入文学小说的发展特征、创作方式、时代精神,严歌苓的影视改编作品思路的拓展,在遵从市场、政治、艺术下获得长足的发展空间。

(摘编自王国庆、李健《为什么严歌苓小说改编盛行?》,参见2020年第10期《戏剧之家》)

材料三:

文本中的戏剧虽然辞藻描写华丽,摆设描写细致,可是始终存于纸上,不能成为实物展现在读者面前。这样虽然给读者的想象力留出很大的空间,但是永远都是虚拟的,体验感极差。舞台版本的罗密欧与朱丽叶结合了歌唱、对白、表演、舞蹈等。相比于单纯文本形式的剧作,已经有了表现的活力,是一种表现主义的象征,是视觉和听觉的双重享受。影视改编版本的《罗密欧与朱丽叶》在很大程度上还原了原著的场景和摆设的同时,又添加了现代科技因素,视觉效果非同一般。在这样的刺激下,观众会留下更深的印象。

在1968年版本的《罗密欧与朱丽叶》的一开场,我们就能感受到很明显的中世纪气息。无论是从人物的服饰,还是大街上的建筑,还是小商贩们语言行为都体现着导演是更倾向于原著的。在这一版中故事的两大焦点十分明确:爱情与暴力。这两大焦点时时刻刻被提出被解决。这一版本给人的视觉体验是复古且浪漫的,很明显的意大利气息。整部影片对红与橙的迷恋体现了拉丁民族对浪漫唯美事物的追求,也因此这一版本充满了古典美,古英语的台词在这里就显得很合适。

在这样温暖的色调之下,整部电影都带有静谧的和谐之感。给这段不平凡的爱情注入了一种平静的美好。这一版本的片段对原著的某些地方进行了充分“发挥”。比如在舞会部分,歌舞的场景就特别突出,但对情节的删减又显得略微突兀。比如:删除了罗密欧与卖毒人的这一段故事。这样的删减就本人看来是毫无意义的,无论怎么说这部电影是影视改编的经典之作,是后世改编文本剧作的一个范本。

(选自满意《从(罗密欧与朱丽叶的影视改编:谈文本到影视的实践与发展》,参见2020年第6期《戏剧之家》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.《早春二月》《英雄儿女》《红高粱》等都是由文学作品改编而成的,都是优秀的。 |

| B.小说《乱世佳人》曾经创下世界文学名著销量的最高纪录,这与影片《飘》热映有关。 |

| C.严歌苓创作《金陵十三钗》并将其改编为《四十九日·祭》,都有“旁观者”的视角。 |

| D.《罗密欧与朱丽叶》辞藻描写华丽,摆设描写细致,若不然,就给读者极差的体验感。 |

| A.名著改编在一定程度上是原著的视听“插图版”,所以它不能不尊重原作品。 |

| B.文学和影视作品的关系是互动的,那是因为彼此从对方都得到了启迪与营养。 |

| C.1968年版本的《罗密欧与朱丽叶》充满古典美,从而体现对浪漫唯美的追求。 |

| D.要求改编绝对忠实原作品,也是对观众知识结构、思考方式与审美趣味不尊重。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网