材料一:

当前信息的困境由过去的匮乏转化为过剩。一方面,海量信息以其无序性挑战着人们的认知能力,无效信息、虚假信息充斥着人们的眼球;另一方面,人们应用媒体的能力和时间有限,如何快速高效获取所需信息成为迫切需求。诸如“今日头条”等资讯类 App,借助基于算法的个性化信息推送技术,根据用户的数据自动过滤掉部分信息,在短时间内呈现给用户更多的有效信息,提高了信息获取效率,在一定程度上缓解了用户信息过剩的困境。

信息化社会的加速发展激化了现代人追求个性化的心理需求。市场需求决定着供给,用户对于个性化信息的需求,刺激了个性化信息服务的产生。基于算法的个性化推送技术,通过信息呈现方式的不同实现有效的个性化服务。这种基于算法的个性化的信息推荐服务,较之传统的人工信息在内容的把关上更为精准,给用户带来直接的“私人定制” 感,真正实现了用户对于信息的“选择性接触”,用户的个性化需求得到极大的满足。

(摘编自齐沛尧 《浅析基于算法的个性化信息推送服务》)

材料二:

算法主导的信息分配机制,高效地打造了一个“私人定制”的时代。然而换个角度看,技术、算法与其说是引领者,不如说是迎合者;与其说是提供思考的导师,不如说是强化偏见的囚徒。

技术为用户量身打造信息,开启了符合读者口味的一扇窗,却关上了多元化的一道门。我们或可名之为“孤岛效应”——在自我重复、自我肯定、自我强化中,公众的知识、思想逐渐固化,成为海面上的一座座孤岛。只看自己喜欢的、只读自己认同的,难免会带来固执己见、固步自封的危险。

(摘编自《算法时代,人民日报透过舆情看大势》)

材料三:

如何在海量信息中获取更多关注,催生了“流量焦虑”;而智能推荐改变原有分发模式, 又带来了“算法焦虑”。流量焦虑之下,各种“哭晕体”“震惊体”频现,偏激观点、浮夸文风令人不适;算法焦虑背后,则是所谓的“推荐阅读”助长了虚假信息、低俗内容的传播。

现实中,一些互联网信息平台确实在内容审核上下了大力气。某信息聚合类 APP 的员工中,内容审核团队几乎占去了一半。但“偏轨”问题一再发生,根本原因还是在于对技术的过度依赖。内容的生产靠“众包(一种新闻生产模式,新闻机构通过网络平台邀请用户为新闻报道贡献内容,用户可以根据自身的特性,承担包括消息源、文字记者、摄影师、评论员等多种角色)”、内容的分发靠算法,这些具有媒体属性的平台,既缺少“总编辑”,也缺少“把关人”,技术取代内容成了主角。生产和分发一旦“去编辑化”,审核团队人再多,也无法应付海量内容。而如果媒体平台变成了纯粹的流量平台,既难言质量,也难保导向。

技术承载着价值,决定了它可以也应该成为主流价值的载体。比如,在决定给用户推送哪些内容时,不但要考虑用户的个人兴趣和习惯,帮助他们“各取所需”;更需要对内容产品的质量做出全面评价,善于辨别真伪、敢于判断对错。技术不是号称中立、逃避责任的借口,而应该成为启发思考、启迪智慧、传播主流价值观的流量入口。

重视技术带来的问题,并不是要拒绝技术,而是更需要保持技术敏感,学会“驯服”算法、驾驭技术。算法的优势在于充分了解读者、不断回应诉求。这也启示主流媒体,不能再

“埋着头”创作、“仰着头” 传播,而必须发挥技术的“赋能”作用,让主流价值搭上新技术的快车。

(摘编自《用主流价值纾解算法焦虑》)

【小题1】下列不属于对基于算法的个性化信息推送服务产生的原因表述的一项是| A.大量无序信息挑战着人们的认知能力,当今的人们已陷入无效信息、虚假信息泛滥的困境。 |

| B.当代社会已由信息匮乏转化为过剩,如何快速高效地获取所需信息成为人们的迫切需求。 |

| C.基于算法的个性化的信息推荐服务,能使当代广大用户追求个性化的心理需求得到满足。 |

| D.在高度信息化当代社会中,如何在海量信息中获取更多关注,催生了广泛的“流量焦虑”。 |

| A.算法主导的信息分配机制实现有效的个性化服务,受用户欢迎,看似在引领用户成长,实则放弃了媒体的社会责任。 |

| B.算法主导的信息分配机制,开启了符合读者口味的一扇窗,但是也给广大用户们带来了固执己见、固步自封的危险。 |

| C.算法推送能让被过剩信息包围的用户减少虚假信息的干扰,但又因“推荐阅读”的方式迎合用户而助长了虚假信息。 |

| D.一味追求“众包”生产新闻内容和靠算法分发内容体现了互联网信息平台对技术的过分依赖,易导致新闻价值偏差。 |

材料一:“第五代数字蜂窝移动通信业务”即是5G,G是“Generation(代)”之意。国际标准化组织3GPP定义了5G技术的三大业务场景:eMBB(增强移动宽带),面向3D/超高清视频等大流量移动宽带业务:mMTC(海量机器类通信),面向大规模物联网业务,主要包括工业互联网等应用:uRLLC(高可靠低时延通信),主要应用代表是无人驾驶等。

(摘编自《5G五问:它到底有多牛?商业市场有多大?》)

材料二:5G将带来怎样的变化?在荣耀总裁赵明看来,5G的高速度,低时延让创新充满想象力:“3G时代手机多半看图片网页,4G时代人们开始看频,5G时代干什么?看高清,用来虚拟现实和增强现实,用户上网体验可得到极大的提升。未来人们可能会体验到难以想象的场景,这些场景甚至可以真实到欺骗自己的感觉”。

会上,搜狗发布了全球第一个“人工智能合成主播”包括唇形、面部表情,几乎真假难辨。搜狗首席执行官说:“感知技术方面,机器有机会做到和人一样好。但在认知技术方面,只要涉及人类的高级思维活动,目前机器还远远谈不上取代人类。

(摘编《5G、产业互联网标准化、农村新市场》)

材料三:从5G人才需求在各大行业的分布来看,互联网、电子通信、机械制造排名最高,占比分别为41.57%、36.96%、14.56%。5G的应用落地依托网络的部署,由于5G整合了移动互联、智能感应、大数据等与互联网相关的新兴领域,因而互联行业对于5G人才的需求最为旺盛。5G是目前电子通信技术的升级,目前引领最新5G技术的公司主要集中在电子通信领域,如华为、中兴及国内三大移动运营商。机械制造行业正面临产业升级和转型,智能制造代表其新的发展趋势和方向,而5G可以加速机械制造行业的智能化水平,机械制造行业对于5G人才也有不小的需求。

在5G领域的十大核心职能的人才需求占比排名中,软件工程师位居第一,占比为12.46%,遥遥领先于其他职能。由于5G应用涉及的领域极其广泛,社会需求旺盛,需要技术、研发力量的大力支持,因而对软件工程师的需求最大。5G技术日臻成熟对于运营商服务垂直行业提出更高的要求。随着网络云化发展趋势的推进,传统以通信领域人才需求为主的运营商正面临巨大挑战,他们也需要软件工程师的加入,增强自身的研发力量。

不同性质的企业对5G人才都有不同程度的需求,其中私企需求最多,达52.67%;其次是国内上市企业,为21.87%;外企为13.59%;国企只占到了3.66%。私企作战灵活,对于市场动向嗅觉灵敏,敢于迎接风口,敢于创新,对于5G的人才需求较大。国内ICT的龙头企业华为就是私企,无论是其技术实力还是创新实力、对人才的吸引力,在业内都有较好的口碑。国内上市企业的人才需求占比位居第二,上市企业具备较强的资源调配能力和市场影响力来布局新业务、组建新团队,用新型人才来助力企业在资本市场上获得更好的发展。

(摘编自猎聘网《2019年中国5G人才需求大数据报告》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.2019年3月两会期间,央视通过5G网络对记者采访政协委员的过程进行高清直播,这属于5G技术业务场景的具体应用。 |

| B.5G技术具有高速度、低时延的特点。赵明认为,未来它可以用来虚拟现实和增强现实,由此给人们带来的体验场景可能难以想象。 |

| C.5G领域的十大核心职能人才需求占比中软件工程师最高,因为5G应用涉及的领域极广,社会需求旺盛,需要技术、研发力量的大力支持。 |

| D.机械制造行业对于5G人才有不小的需求,而机械制造行业要朝智能制造发展,就必须完全依赖5G技术。 |

| A.运营商以往只是需要通信领域人才,但面临网络云化发展趋势的推进带来的挑战,他们需要软件工程师的加入。 |

| B.5G是第五代数字蜂窝移动通信业务,是目前电子通信技术的升级,相比3G、4G,它能够极大地提升用户的上网体验。 |

| C.“人工智能合成主播”的发布表明,5G技术能够让机器在感知及认知上和人一样,几乎可以以假乱真。 |

| D.相比其他性质的企业,私企对5G人才需求最多,因此作战灵活,对市场动向嗅觉灵敏,敢于迎接风口,敢于创新。 |

材料一:

数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素,以数字技术创新为核心驱动力的新经济形态。提升数字经济质量是建设数字中国重要的目标之一,表现为数字产业化和产业数字化水平极大提升。通过壮大数字经济规模,加深信息技术与实体经济的融合,深度拓展先进技术的场景应用,以显著提高数字经济质量,最终将我国建设成为全球数字经济的领跑者。

把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,是数字中国建设的行动方向。数字中国建设要落脚于“造福社会、造福人民”,让人民群众在信息化发展中有更多的获得感、幸福感。数字化、智能化驱动数字中国建设向纵深推进,数字中国建设要贯彻落实《国家信息化发展战略纲要》,积极实施并稳步推进国家大数据战略,抓重点、补短板、强弱项,创新关键技术、打造数据平台、保障信息安全。

(摘编自刘建义《数字中国建设的现实意义和行动支点》,2018年6月1日《光明日报》)

材料二:

近日,中国电子学会在北京组织召开数字经济与实体经济融合发展研讨会暨“中国数字经济百人会”筹备工作会。中国科学技术协会常务副主席怀进鹏在会上指出,当前,我国数字经济在部分领域具备先发优势的同时也面临挑战,亟需加快制定数字经济发展领先战略,营造开放融合的数字经济新生态,做好国际视野下的数字经济人才选拔培育工作,推动数字经济与实体经济跨界融合发展。

数据显示,我国数字经济发展基础良好,融合创新活跃。2017年全国数字经济规模达27.2万亿元,占GDP总比重近三分之一。党的十九大报告中将推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合明确为我国建设现代化经济体系的重要着力点。下一步,将立足制造业主战场,从多个层面加快新一代信息技术与制造业理念融合,加快推动制造业发展模式的数字化转变,以数字经济与实体经济融合发展促进经济发展质量变革,升级打造新时代的新型供给能力。

(摘编自《2017全国数字经济规模达27.2亿元》)

材料三:

信息化和数字化是产业升级、提升经济发展质量的关键因素,而云计算则是信息化、数字化的重要推动力,是数字时代重要的基础设施。

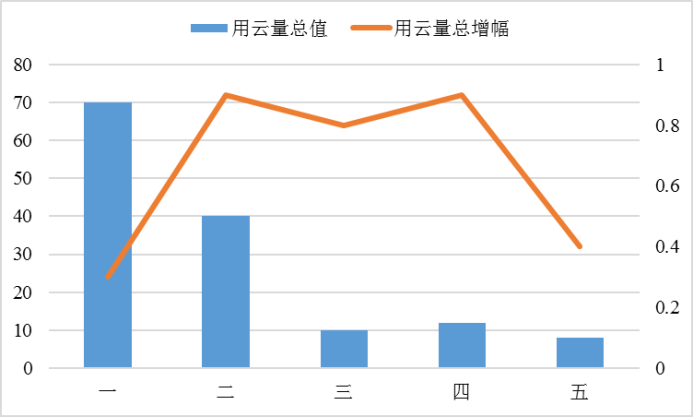

2017年一至五线城市用云量绝对值与增速图表

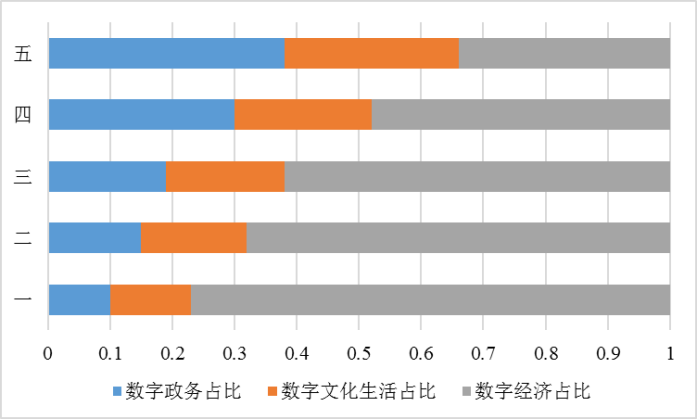

一至五线城市数字化进程指数占比

材料四:

当前,国际金融危机的深层次影响并未消除,世界主要国家高度重视数字经济发展。数字经济正在成为世界各国壮大新兴产业、提升传统产业、实现包容性增长和可持续增长的重要驱动。根据中国信通院测算,2020年,我国数字经济规模将占GDP比重35%,到2030年,将超过50%,全面步入数字经济时代。

与此同时,我们需要注意的是数字经济在发展过程中也存在一些挑战和瓶颈,除网络安全、数据安全等共性问题之外,数字经济的发展还面临特殊情况。数字技术与实体经济加速融合应用,市场优胜劣汰 机制发生巨大转变,企业面临竞争市场局面而更加复杂,以前重视价格、质量等,现在还要重视渠道、手段。传统产业利用数字技术动力不足,信息化投入大、转换成本高,追加信息化投资周期长,试错成本和试错风险超出企业承受能力。数字技术发挥作用时滞较长,一般数字技术从投入到产生正向经济收益之间约为3-10年。

数字经济发展呈现出三二一产业逆向渗透趋势,第三产业数字经济发展较为超前,第一、二产业数字经济则相对滞后。2016年我国第三产业ICT中间投入占行业中间总投入的比重为10.08%,而第二产业与第一产业该指标数值仅为5.56%和0.44%。2016年,广东、江苏、浙江数字经济规模均突破2万亿元,三省数字经济总量占全国数字经济总量三分之一,在规模、增速方面均引领全国发展。而云南、新疆等十个省份数字经济总量均在3500亿元以下,十省总量仅相当于我国数字经济总量的12%。

数字经济下平台模式成为主流,平台模式与传统商业模式不同,出了问题,责任往往全部加于平台企业身上。目前,平台、政府、用户之间的责任不清晰,平台企业不应承担无限责任。

(摘编自《中国数字经济发展白皮书2017》)

【小题1】下列对材料相关内容的分析和理解,不正确的一项是( )| A.作为一种新经济形态,数字经济是以数字化的知识、信息为关键生产要素,以数字技术创新为核心驱动力,已在我国部分领域具备先发优势。 |

| B.建设数字中国极大提升数字产业化和产业数字化水平,提高数字经济质量,造福社会、造福人民,让人民群众从中真正感受到幸福、得到实惠。 |

| C.我国数字经济虽发展基础良好,为GDP做出重要贡献,但在数字经济新生态营造、人才选拔培育、推动与实体经济跨界融合发展等方面仍需进一步加强。 |

| D.2017年一至五线城市的用云量总值与城市发展程度密切关联,二、三、四线城市用云量总增幅均高于一线城市,成为用云量增长引擎。 |

| A.十九大报告从国家层面确定了我国建设现代化经济体系的重要着力点,为数字经济进一步发展指出了方向,对制造业、供给能力将产生积极影响。 |

| B.由材料三可知,城市的发展层次与数字经济占总指数比成正比例;而与数字政务、数字文化生活等基础性服务成反比例。 |

| C.世界主要发达国家都高度重视和发展数字经济,主要是数字经济不仅可以提升经济发展质量,还可以消除国际经济危机带来的影响。 |

| D.目前数字经济正有力推动着各国经济发展加快步伐,我国数字经济规模在不远的未来占GDP比重将会越来越高,最终全面步入数字经济时代。 |

材料一:

在SARS已经消失了很长一段时间后,人们对SARS的来源有过很多的猜测,实验室也被列为怀疑对象。中国动物卫生与流行病学中心研究员陈继明告诉《中国科学报》,没有确切的证据证明SARS病毒是人为制造的。但是,我们也不能彻底排除人为制造的可能。“首先,有不少实验室,包括美国、欧洲或中国数十家实验室,能够人为制造多种危害极大的病毒,而且人为制造这些病毒不需要特殊材料和设施设备,费用也很少。“他说。

一些科学不端、不察行为,甚至有组织的科学不端、不察行为,屡见不鲜,这也导致人们对现今很多新发的传染性疾病有越来越多怀疑。“比如2009年导致全球流感大流行的病毒,就被人们怀疑是人为制造的,”陈继明说,“这是因为至今未发现这个基因组上看似猪的病毒确实来自猪群的实际证据。而且这个病毒的‘父亲’和‘母亲’历来分居在欧亚和北美两处,至今也没有发现它们在‘同居’的迹象,那么它们生下这个‘孽子’的概率应该很小。”

此外,有不少危害极大的病毒,包括埃博拉病毒、SARS病毒、尼帕病毒,能够在人群中快速传播H5N1亚型的禽流感病毒,以及1918年引起全球数千万人死亡的、对人有神经毒性的HIN1亚型流感病毒等,都被一些实验室复制出来了:这类行为已经遭受诸多人士的广泛关注,甚至谴责。

军事医学科学院微生物流行病研究所所长曹务春表示,在2004年实验室感染事件发生后,有人就说SARS是源于实验室泄漏。“我与一位长期研究SARS冠状病毒的英国专家专门探讨过这个问题。他认为人造病毒的可能性并不大。因为SARS病毒是RNA病毒类中基因组最大的病毒,现在的技术水平很难操控。”曾务春说。

俄罗斯的一些专家则认为SARS病毒来自实验室的可能性较大。因为,SARS来无影去无踪,不符合一般的传染病流行规律。一般的传染病流行,在大的流行风波发生后总会再经历一个小的流行风波,也就是说总会持续几年。SARS显然不是这样。从这一点看,SARS病毒不太像自然发生的病毒。

(摘编自《SARS湖源猜想》,《中国科学报》2013年4月12日)

材料二:

衡量一种传染病的影响,一个粗糙的思路是考虑两个维度:毒力和传播力。前者衡量的是如果一个人一旦患上该传染病,症状的严重程度;后者衡量的是一个人有多大概率会得上这种疾病。

新冠病毒肺炎的毒力目前有一些粗糙的估计。在最初患病住院的40多人当中,病死率高达15%,重症监护的比例超过30%,都已经超过了SARS的水平。但是如果综合考虑更多症状轻微的患者的话,综合病死率目前在3%左右,远低于SARS(10%)和MER(35%)的水平。

而关于这种病毒的传播力,有一个相对简便的定量指标,叫基本传染指数(RO),代表在没有外力干预的条件下,一个感染者平均而言能够传染给几个人。可想而知,RO越大则意味着传播力越强,如果RO小于1,则意味着这个疾病会慢慢自我消亡。作为对比,这里列举了几个人类历史上重要的传染病的传播力数据:麻疹(12-18),天花(3.5-7),流感(2-4),SARS(2-5),世界卫生组织对新冠病毒肺炎在1月23日给出过一个粗糙的估计在1.4-2.5之间,也就是说它的传播力远不如SARS。

(摘编自新华网《新型冠状病毒的来龙去脉》2020年1月29日,有删改)

材料三:

中国传统文化中有着非常丰富的敬畏生命的精妙论述。例如,医学典籍《黄帝内经》云:“天覆地载,万物悉备,莫贵于人。”唐代孙思邈说,“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”等。这些观点,也引起了西方学者的高度关注,德国哲学家施书泽提出:“中国伦理是人类思想的伟大成就。较之其他任何一种思想,中国思想都走在了前面……且赋予了爱还要涉及生灵及万物的内涵。”他认为中国的伦理学者早就确定了人对动物的义务和责任。例如,他指出孟子以感人的语言表达了对动物的同情,列子认为动物心理和人类心理的差别并不很大,杨朱反对动物只是为了人及其需要而存在的偏见,《太上感应篇》提到了《月令》“毋覆巢,无杀孩虫,胎夭飞鸟”的要求。

正是基于这一认识,施韦泽明确提出敬畏生命的概念,他基于欧洲传统思想认为道德关系只限于人类自身,把动物、植物等生命形态置之度外的缺陷,认为世界不仅是过程,而且是生命,倡导一种对所有生命都承担起责任的伦理学。因此把“敬畏生命”作为当代生命伦理学的核心范畴是可行的。

在党中央的集中统一领导下,全国人民已经充分动员起来,打响了一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,正在取得积极成效。特别是广大医护人员弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神,成为阻击疫情的中坚力量,也是全社会学习的榜样。而从当代生命伦理学体系构建的角度看来,这也是一个从敬畏生命到敬佑生命的深化、丰富和发展过程。

艰难困苦,玉汝于成。在攸关全体人民生命安全和身体健康的时刻,伦理学工作者要与广大人民群众一起,“在事上磨炼”,把“敬畏生命”的信念落实为“敬佑生命”的行动,向面对重大传染病威胁义无反顾、舍已教人的医护人员学习,团结一心、排除干扰,直至最终战胜疫情。

(摘编自《新冠肺炎疫情的生命伦理学思考》,《光明日报》2020年02月17日,陈泽环)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.一些科学不端、不察行为让人对很多新发传染病产生怀疑,SARS等病毒被实验室复制出来的行为受到关注和谴责。 |

| B.因为SARS病毒不符合一般传染病流行规律,没有在消失后再次流行,所以俄罗斯一些科学家证实了它来自实验室。 |

| C.毒力和传播力是衡量一种传染病影响的两个维度,据此分析,新冠病毒肺炎在传播力这个维度上远低于SARS。 |

| D.孟子、列子、施韦泽等认为人应该敬畏生命,同时人应该承担起对动物的义务和责任。《黄帝内经》、《月令》等典籍也有此观点。 |

| A.对于SARS病毒是否源于实验室泄漏,英国、俄罗斯专家存在较大分歧,英国专家认为现在的技术水平还很难制造出来类似病毒。 |

| B.基本传染指数是一个判断病毒传播力相对简便的定量指标,因此在抗击新冠病毒肺炎时可以采取外力干预的办法降低RO指数。 |

| C.2009年导致全球流感大流行的病毒,被人们怀疑是人为制造的,原因是有人存在科学不端、不察行为,人为制造病毒成本不高。 |

| D.基于对中国古代伦理观之先进性和欧洲传统思想缺陷的认识,施韦泽提出要敬畏生命,倡导一种对所有生命负起责任的伦理学。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网